リファクタリングとは、ソースコードの外部仕様や機能を変えずに内部構造を整理・最適化する作業です。

コードを読みやすく保つことで修正や機能追加の工数を抑え、将来の開発スピードと品質を同時に引き上げる効果が期待できます。

一方で、短期的には追加工数が発生し、テスト体制が不十分だと不具合を招くリスクもあるため、目的と範囲を明確にしたうえで計画的に取り組むことが欠かせません。

本記事では、リファクタリングの基礎知識からリデザイン・リビルドとの違い、メリットと課題、着手すべきタイミング、代表的な手法と支援ツールまでを網羅的に解説します。

「技術的負債が開発速度を阻んでいる」「保守コストが膨らみ始めた」とお感じの方は、ぜひ最後までご覧ください。

- リファクタリングの定義と投資意義

- リデザイン・リビルドとの違い

- 主要メリットと想定される課題

- 着手すべきタイミングの判断軸

- 代表的手法と支援ツールの活用

- よくある誤解と正しい対処観

目次

リファクタリングとは

リファクタリングとは、機能を一切変えずにソースコードの内部構造を整理・最適化し、保守性や拡張性を高める取り組みです。

開発が長期化するほどコードは複雑さを帯び、修正や新機能追加のたびに工数とリスクが増えがちです。そこでリファクタリングを定期的に実施しておくと、後々の開発スピードが落ちにくくなり、バグの温床となる技術的負債も抑えやすくなります。

ビジネス面で注目すべきポイントは投資対効果です。読みやすくテストしやすいコードは修正工数を減らし、障害対応の損失も抑制します。

つまりリファクタリングは、今すでに動いているシステムに手を入れるコストを先払いすることで、将来の保守コストと機会損失をまとめて削減する戦略投資と言えます。クラウド移行やDX推進など変化の激しい環境ほど、この効果は大きくなります。

加えて、社内の開発メンバーが入れ替わってもコードが読み解きやすい状態を維持できるため、オンボーディングがスムーズになり人的リソースの柔軟な配置が可能になります。優れたエンジニアリング文化の土台づくりとしても、リファクタリングは不可欠なプロセスです。

- 外部仕様を変えず内部構造を改善

- 技術的負債を計画的に圧縮

- 保守性と拡張性を同時に底上げ

- 投資対効果を中長期で回収

リファクタリング、リデザイン、リビルドの違い

リファクタリングは「中身の整理」、リデザインは「設計図の描き直し」、リビルドは「一から作り直す」という位置づけです。

いずれもソフトウェアの価値を高めるための施策ですが、目的・対象範囲・必要コストが異なるため、状況に応じた選択が欠かせません。

| 視点 | リファクタリング | リデザイン | リビルド |

| 主眼 | 内部構造の整理・最適化 | アーキテクチャの再設計 | システムの全面再構築 |

| 改修範囲 | 局所的(クラス・メソッド単位) | 構造全体(層・サービス単位) | 全コード・データモデル・UI |

| 典型的な実施タイミング | 機能追加前後、技術的負債が顕在化したとき | 将来的な拡張・性能要件に備えたいとき | レガシーが限界、セキュリティ懸念が重大なとき |

| コスト・期間 | 小~中/短期(スプリント内) | 中~大/中期(数カ月) | 最大/長期(半年~数年) |

| 期待効果 | 保守性向上・バグ減少・開発速度維持 | 拡張性・パフォーマンス向上・DX基盤強化 | 技術刷新・制約解消・長期的な競争力確保 |

| 主なリスク | テスト不足による不具合混入 | 設計変更が現行機能に影響 | 移行失敗・開発遅延・大規模コスト超過 |

- 現行の技術的制約と将来要件

- 影響範囲と許容できるリスク

- 投下コストと回収期間の妥当性

リファクタリング:既存コードを磨き上げて保守性を向上

振る舞いを変えずに変数名や関数分割、モジュール化などを行い、読みやすくテストしやすいコードへと整えます。

対象は局所的な内部構造であり、短いサイクルで継続的に実施するのが理想です。投資額は比較的少なく、継続的デリバリーを阻む技術的負債を着実に減らせます。

- ロジック重複や命名不整合の多発

- テスト容易性と可読性の低下

- スプリント内で改善可能な規模

リデザイン:アーキテクチャを見直し拡張性を確保

機能要件が変わらなくても、システム全体の構造を再設計することで将来の拡張や性能要件に備えます。

マイクロサービス化やレイヤー分割のように設計レベルでの変革が伴うため、影響範囲は広めですが既存資産を活かしつつモダンアーキテクチャへ移行できます。

中期的なコストとスケジュールを要する一方、事業成長に耐える基盤を獲得できる点が魅力です。

- 性能要件や拡張要件の変化

- 結合度の高さと変更困難の顕在化

- チームの並行開発ニーズ

リビルド:機能を保ったまま全面再開発

コードのみならずデータモデルやユーザーインターフェースも含め、ゼロから作り直すアプローチです。

旧システムがもはや改善より再構築のほうが合理的な状態(レガシー言語、セキュリティ懸念、拡張不能など)の際に検討されます。

投資額とリスクは最大ですが、最新技術の採用や設計上の制約から完全に解放されるというメリットがあります。プロジェクト開始前にビジネスインパクトと移行計画を綿密に評価することが必須です。

- 技術的限界と保守不能の度合い

- 移行戦略と段階切替の可否

- 期間・コストに対する事業耐性

リファクタリングのメリット5つ

リファクタリングは「技術的負債を減らし、将来の開発コストを抑える保険」です。

コードが読みやすくなることでバグが混入しにくくなり、追加開発や障害対応に要する時間を短縮できます。その結果、投資額を早期に回収しながら、事業スピードと品質を同時に高められる点が魅力です。

- 保守性向上と開発速度の維持

- 不具合低減と品質の安定化

- 性能最適化の下地を形成

- オンボーディング期間の短縮

- セキュリティと監査対応の強化

1.保守コストの削減と開発スピードの維持

読みやすいコードは影響範囲の特定や修正作業を効率化し、リリースサイクルの短縮に直結します。

保守フェーズでの時間削減は、新機能開発や市場対応に使えるリソースの増加を意味し、競争優位を保ちやすくなります。

- 影響範囲分析と変更点の局所化

- 自動テストとレビューの標準化

- 小さな変更単位での継続実施

2.バグ発生率の低減と品質向上

複雑なロジックを分割し、命名を明確にすることで意図しない振る舞いを早期に発見できます。

テストカバレッジも上げやすくなるため、不具合が本番に流出するリスクを抑制し、顧客・ユーザーの信頼獲得につながります。

- 命名規約と責務分離の徹底

- ユニットとE2Eの二層テスト

- 回帰検知の自動化と可視化

3.パフォーマンス最適化の土台づくり

処理の重複や無駄なメモリ確保を整理する過程で、ボトルネックが自然にあぶり出されます。

結果としてシステム応答性が向上し、インフラコストの削減やユーザー体験の改善が期待できます。

- 重複処理の統合とキャッシュ設計

- プロファイリングで重点を特定

- DBスキーマとクエリの見直し

4.オンボーディングと組織成長の促進

ドキュメントがなくても理解できるコードベースは、新しいメンバーの習熟期間を短縮します。

属人化を防ぎ、組織が拡大しても開発文化を維持できるため、人員増強やプロジェクト並行時のリスクが軽減されます。

参考:オンボーディングとは?他研修方法との違いや実施方法を一挙解説!|LISKUL

- 規約とテンプレートの整備

- ペアプロとメンタリング運用

- 設計意図をコードに刻む姿勢

5.セキュリティ強化とコンプライアンス対応

脆弱性を生みやすいスパゲッティコードを整理することで、潜在的なセキュリティホールを早期に除去できます。

ログ出力や例外処理も統一しやすくなるため、監査対応や法規制への準拠もスムーズです。

- 入力検証と例外処理の統一

- 監査ログの標準化と保管

- 依存ライブラリの脆弱性管理

リファクタリングのデメリットや課題5つ

リファクタリングは将来の保守コストを抑える投資ですが、着手のしかたを誤るとビジネスに短期的な負荷をかけるだけで終わる恐れがあります。

ここでは主なデメリットや課題を5つ紹介します。

1.追加コストと短期的な ROI の不透明さ

コードをきれいにするだけの作業は、新機能のようにすぐ売上へ直結しません。

開発工数・テスト工数が上乗せされるため、リファクタリング後にどれだけ保守コストを削減できるかを定量化しないまま始めると、「やったほうがいい」で終わり、経営層の理解を得にくくなります。

- MTTRや欠陥率の改善目標設定

- 工数削減の試算と追跡

- 成果を定例レビューで共有

2.新たなバグやサービス停止を招くリスク

既存の振る舞いを変えないつもりでも、変数名変更やロジックの分割途中でテストが漏れると不具合が混入する可能性があります。

本番障害を出せば、かえって信用とコストを失う結果につながるため、テスト自動化とリリース管理の整備が欠かせません。

- 小さな変更と頻繁なコミット

- 自動テストとレビューの必須化

- 段階リリースとロールバック手順

3.ビジネス要件との優先順位競合

新機能リリースや顧客要望への対応と比較したとき、リファクタリングは後回しにされがちです。

プロダクトロードマップと結び付け、機能追加と並行して小さく進める計画を立てないと、技術的負債が雪だるま式に膨らみ、結果として大規模改修が必要になるケースもあります。

- 機能開発タスクに同梱で計上

- 負債コストを定量化して合意

- スプリントごとの改善枠を確保

4.スキルギャップと属人化の解消

モダンな開発手法やリファクタリングパターンに不慣れなチームでは、作業品質が人に依存しがちです。

また、知識が偏ると「誰も触れないコード」が残りやすく、リファクタリングが進まない要因になります。ペアプロやコードレビュー文化を育て、共有知を増やす仕組みが求められます。

- ガイドラインと例集の整備

- 輪番レビューとペアプロ導入

- 技術共有会と学習の継続

5.スコープ設定の難しさと計画遅延

「ここも、あそこも」と着手範囲を広げ過ぎると、スケジュールもコストも膨張します。逆に狭くし過ぎると効果が見えず、投資価値を示せません。

影響度と価値をマトリクスで可視化し、段階的に優先度の高い領域から進める判断基準を設けることが重要です。

- 価値×影響の優先度マトリクス

- 段階導入と中間リリース設計

- 計画見直しの定期サイクル

リファクタリングを行うタイミング5つ

リファクタリングは「気付いたらやる」ではなく、ビジネス価値が最大化される瞬間を狙って計画的に実施すると効果が高まります。

ここでは判断材料となる典型的なシグナルを5つ紹介します。

1.技術的負債がコスト化し始めたとき

リリースごとに修正工数や障害対応時間が増え始めたら、負債が利益を食い始めたサインです。

メトリクスとしては MTTR(平均復旧時間)やバグ再発率を追い、しきい値を越えたら即座にリファクタリングスプリントを組み込みます。

- MTTRと欠陥密度の悪化

- 再発バグ比率の上昇

- 回避策の増加と複雑化

2.新機能追加・大規模改修の前

土台が不安定なまま機能を積み上げると工期もバグも増大します。

要件定義フェーズで影響範囲を洗い出し、先に関連モジュールを整理しておくことで後続タスクの見積もり精度を上げられます。

- 関連モジュールの依存整理

- テスト境界の明確化と補強

- 見積精度向上の前提整備

3.パフォーマンス劣化やユーザビリティ低下が顕著になったとき

応答時間の悪化やスロークエリの増大はアーキテクチャ的なボトルネックが露呈した証拠です。

性能測定レポートで特定のメソッドやサービスに偏りが見えたら、部分的なリファクタリングで負荷分散やキャッシュ最適化を検討します。

- プロファイリングで真因を特定

- キャッシュと分割で負荷分散

- DB最適化とインデックス見直し

4.テスト自動化と CI/CD が整備されたタイミング

十分なテストカバレッジが確保され、パイプラインでリグレッションを即検知できる環境はリファクタリングの好機です。

逆にテスト不足のまま着手すると品質保証コストが跳ね上がるため、まずは自動テスト基盤の整備を優先する判断も重要です。

- 閾値達成後に改善を計画化

- 失敗時ロールバックを整備

- 品質ゲートで回帰を抑止

5.プラットフォーム移行や設計刷新を計画するとき

クラウド移行やマイクロサービス化など構造を変えるプロジェクトでは、古いコードを整理せず移行すると作業量が爆発します。

移行計画の初期段階で現行資産をコンポーネント単位に分割し、依存関係を最小化してからマイグレーションを行うとリスクを抑えられます。

- 境界づけられた文脈の抽出

- 依存縮減と契約の明確化

- 段階移行のリハーサル実施

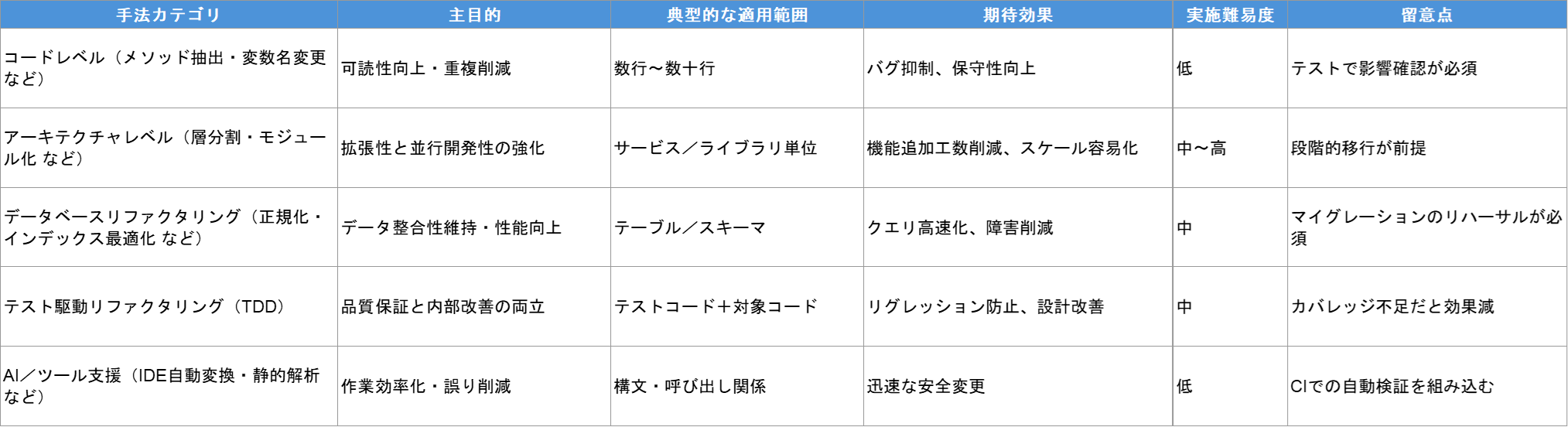

代表的なリファクタリング手法

コードの見た目を整えるだけではなく、変更容易性・性能・安全性を底上げできる具体的なパターンを知っておくと、現場での着手ハードルが下がります。

ここでは頻出かつ効果が大きい代表例を5つ紹介します。

- コードレベルの小手法群

- アーキテクチャ構造の再編

- データベース構造の最適化

- TDDに基づく安全な改善

- ツールとAIの自動支援

1.コードレベルの基本パターン

メソッド抽出(Extract Method)や変数名の明確化(Rename Variable)など、数行〜数十行規模で完結する小手法が中心です。

可読性とテスト容易性が向上し、ロジックの重複や副作用を早期に発見できます。IDE が自動生成するケースも多く、短いサイクルで継続的に適用しやすい点が特徴です。

- メソッド抽出・インライン化

- 命名統一と責務の明確化

- 条件分岐の早期リターン化

2.アーキテクチャレベルのリファクタリング

レイヤー分割、モジュール化、マイクロサービス化といった構造面の再編成を行います。

ビジネスロジックとインフラ依存コードを切り離すことで、並行開発やスケールアウトが容易になります。ただし影響範囲が大きいため、段階的移行と自動テストの網羅が前提です。

- 結合度低減と凝集度の向上

- 境界と契約の明確化

- 段階移行とリスク分散

3.データベースリファクタリング

正規化やインデックス最適化、テーブル分割などを通じてデータ構造を刷新します。

アプリケーションコードより変更コストが高い領域なので、マイグレーションスクリプトの自動化とリハーサル環境での検証が必須となります。

結果としてクエリ性能が向上し、整合性違反のリスクも低減します。

- インデックスと統計情報の整備

- 正規化と必要箇所の非正規化

- スキーマ変更の自動化と検証

4.テスト駆動リファクタリング(TDD)

先にテストを作成し、そのテストを緑に保ったまま内部構造を変えていく手法です。

「テストが壊れなければ動作は変わらない」という保証の下で大胆な変更が可能になり、リグレッション防止コストを抑えられます。

リファクタリング文化を根付かせたい組織の第一歩として有効です。

- Red→Green→Refactorの徹底

- 最小テストからの漸進拡張

- 失敗時ロールバックを容易化

5.ツール/AI 支援による自動リファクタリング

現代の IDE は安全なシグネチャ変更やデッドコード検出をワンクリックで実行できます。

さらに AI コードアシスタントを組み合わせると、リネーム時の影響範囲提示やリファクタリング提案を自動生成でき、生産性と精度の両面で効果が期待できます。

導入時はレビューと CI パイプラインでの自動検証を組み合わせ、品質を担保しましょう。

- IDE機能とAI提案の併用

- PRゲートで品質を保証

- ログとメトリクスで効果測定

参考:コード生成とは?主要なツールやプロンプト設計のポイントまで一挙解説!|LISKUL

コード生成AIとは?できることや、おすすめのツールを一挙紹介!|LISKUL

代表的なリファクタリングの支援ツール6つ

リファクタリングは人の手によるコード読み替えだけではなく、ツールを組み合わせることで安全性と効率を大きく高められます。

ここではエンジニアが日常的に利用しやすいものを中心に、目的別の代表例を6つ紹介します。

選定の際は「言語サポート」「自動テスト連携」「CI/CD 統合」の三つが揃っているかをまず確認すると失敗しにくくなります。

- 対応言語とプロジェクト規模

- テスト自動化との統合容易性

- CI/CDと品質ゲートの連携

1.IDE 内蔵リファクタリング機能

IntelliJ IDEA、Visual Studio、Eclipse などの統合開発環境は、安全なメソッド抽出やリネーム、変数のスコープ変更など数十種類の操作をワンクリックで実行できます。

IDE が依存関係を解析してくれるため、広範なプロジェクトでも参照の漏れが起こりにくい点が強みです。

ショートカットに慣れれば作業が体に染み込み、日常的な小規模リファクタリングを継続しやすくなります。

- 安全なリネームと抽出の徹底

- 参照検索で影響範囲を確認

- ショートカットで作業を定着

2.静的解析プラットフォーム

SonarQube や CodeQL はコードベース全体を解析し、複雑度や重複、潜在的バグをスコア化してダッシュボードで可視化します。

定量的な指標が得られるため、リファクタリング対象の優先度を客観的に決めやすく、経営層への説得材料にもなります。

プルリクエスト単位でゲートを設定すれば、品質基準を自動でチェックし続けることが可能です。

- ホットスポットの特定と可視化

- 品質ゲートで未然に抑止

- 定点観測で改善効果を追跡

3.コードフォーマッタとリンター

Prettier、ESLint、Black、gofmt などのツールは、書式や軽微なスタイル差異を自動で修正します。

人がレビューで指摘する必要がなくなるため、本質的な設計議論に時間を割けるようになります。CI に組み込み、フォーマット違反のコミットを弾く運用が一般的です。

- 保存時整形とCIブロックを併用

- 規約をレポに明文化し共有

- スタイル論争を自動化で回避

4.AI コードアシスタント

GitHub Copilot、JetBrains AI Assistant、Amazon CodeWhisperer などは、リファクタリング案の提案やテストコードの自動生成を行います。

自然言語で「このメソッドを分割して」と指示でき、修正後のユニットテストも合わせて出力できるため、手戻りのリスクを抑えながら作業時間を短縮できます。

導入時は生成結果を必ずコードレビューに掛け、組織のコーディング規約と整合するか確認すると安心です。

- 提案結果のレビューを必須化

- 機密コードの取り扱いを統制

- 学習と評価セットで品質検証

5.自動リファクタリングフレームワーク

OpenRewrite、Facebook codemod、Google jscodeshift などは、スクリプト記述で大量ファイルを一括変換できます。

API 名の変更が全社的に発生した場合や、レガシー言語からの脱却を段階的に進める際に威力を発揮します。

大規模変更後には必ず全テストを実行し、パフォーマンス計測とログ比較で副作用の有無を検証するプロセスが欠かせません。

- 小分割のコミットで安全確保

- サンドボックスで事前検証

- 全テストと性能回帰を実施

6.計測・可視化ツール

CodeScene や Structure101 は、変更履歴と依存関係を可視化し、どのモジュールがバグ温床になっているかを示唆します。

開発チームはグラフを見ながら「このスプリントで負債を何%減らすか」といった具体的目標を設定しやすくなり、効果測定も追跡しやすくなります。

- ホットスポットの客観的把握

- 改善対象の合意形成を支援

- 改善率と品質の相関を追跡

リファクタリングに関するよくある誤解5つ

最後に、リファクタリングに関するよくある誤解を5つ紹介します。

誤解 1:リファクタリングは動くコードを壊す危険な作業

真実は「テストと段階的な変更を組み合わせれば、むしろ障害リスクを減らせる作業」です。テスト自動化と CI/CD を活用し、小さな変更単位でコミットを積み重ねることで、万が一のリグレッションを即座に検知・巻き戻せます。

むしろ放置した技術的負債こそが、後々の障害リスクを高めます。

- 小刻み変更と自動回帰テスト

- CI/CDで早期検知と復旧

- 段階リリースと監視の強化

誤解 2:リファクタリング=パフォーマンスチューニング

リファクタリングの主目的は内部構造の健全化であり、必ずしも速度向上を狙うわけではありません。

結果としてボトルネックが解消され性能が上がるケースもありますが、本質は「保守性と変更容易性の向上」です。

パフォーマンス改善だけを求めるなら、別途プロファイリングと最適化フェーズが必要です。

- 保守性と品質の安定化を主眼

- 性能改善は副次効果と理解

- 最適化は別途計測と対策

誤解 3:テストがないとリファクタリングはできない

確かにテストが十分にあれば安心ですが、テストが不足していても進める方法はあります。

まずは既存の振る舞いを記録する「ゴールデンマスターテスト」を作成し、入力と出力をスナップショットとして固定します。

これにより広範なユースケースを網羅しなくても、挙動を壊さずにリファクタリングできます。

- ゴールデンマスターで挙動固定

- 高リスク箇所から優先的に保護

- 以後はテストを累積的に拡充

誤解 4:リファクタリングはプロジェクト完了後にまとめて行うもの

リリース後に一括で対応すると、規模が大きくなりコストも高騰しがちです。理想はスプリントごとに少量ずつ実施し、負債が積み上がる前に解消する「継続的リファクタリング」です。

タスク見積もり時点で改善作業を含めておくと、ロードマップとバランスさせやすくなります。

- 各スプリントに改善枠を確保

- 指標連動で優先度を更新

- デプロイと監視を自動化

誤解 5:レガシーコードではリファクタリングの価値がない

レガシーコードこそ、改善余地が大きく投資効果が高い領域です。古い言語やフレームワークでも、モジュール分割や命名統一、依存関係の整理は実施可能です。

段階的に改善すれば、全面リビルドより短期間・低コストでビジネスリスクを抑えつつモダナイズできます。

- 最小単位から依存を切り出し

- 変換自動化とテスト保護を併用

- 段階モダナイズでリスク低減

まとめ

本記事では、リファクタリングの基本概念から、リデザイン・リビルドとの位置づけ比較、メリットと課題、着手すべきサイン、代表的な手法、支援ツールの選び方までを一挙に解説しました。

リファクタリングとは、機能を変えずにソースコードの内部構造を整え、保守性と拡張性を高めるプロセスです。リデザインやリビルドより投資規模を抑えながら技術的負債を減らせるため、長期的に見れば開発コスト削減と品質向上を同時に実現できます。

一方で、短期コストの発生やテスト体制の不足、スコープ設定の難しさといった課題も存在します。これらをクリアするためには、実施タイミングを数値指標(MTTR、バグ再発率など)で可視化し、負債がコスト化し始めた瞬間に小規模から着手することが重要です。

代表的な手法として挙げられるメソッド抽出、モジュール化、データベース正規化、TDD などは、IDE の自動変換機能や静的解析、AI コードアシスタントを組み合わせることで安全性と効率を両立できます。

これらのツールを CI/CD に統合し、品質ゲートを設けて継続的に執行する体制を整えましょう。

技術的負債が開発スピードを圧迫していると感じたら、今回紹介した判断基準とツール群を活用し、小さく始めて継続するリファクタリング文化を組織に根付かせてみてはいかがでしょうか。

コメント