音声合成とは、テキストなどの情報から人工的に音声を生成する技術のことです。

近年はAIの進化により、自然な発話や感情のこもった音声を自動で生成できるようになり、コールセンターやeラーニング、動画コンテンツ、アクセシビリティ対応など、ビジネスのさまざまな場面で活用が広がっています。

一方で、音声合成には感情表現の限界や発音の不自然さ、著作権・肖像権に関する法的リスクなど、導入前に把握しておくべき注意点も存在します。

そこで本記事では、音声合成の仕組みや音声生成AIとの違い、主な活用例、メリット・デメリット、代表的な音声合成サービスまで、わかりやすく解説します。

音声による業務効率化や情報発信を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

【早見表】生成AIサービス主要20選(2025年版)【社内共有OK】

目次

音声合成とは

音声合成とは、コンピューターが人間の声を模倣して音声を生成する技術です。あらかじめ収録された音声を再生するのではなく、テキスト情報などの入力データから人工的に音声を作り出すことが大きな特徴です。この技術によって、人の声を使わずにナレーションや案内音声などを作成することが可能となります。

近年では、AIやディープラーニングの進化により、音声合成の精度は大きく向上しています。従来の「いかにも機械的な声」とは異なり、イントネーションや抑揚、感情のニュアンスを含んだ、自然な話し方に近い音声を出力できるようになりました。特に日本語においても、助詞や語尾の読み上げ精度が高まり、違和感のないナチュラルな発話が可能となっています。

この技術は、コールセンターやeラーニング、動画コンテンツ、ナビゲーションシステムなど、さまざまなビジネスシーンで活用が進んでいます。人手をかけずに大量の音声を短時間で作成できるという利便性は、コスト削減や業務効率化にもつながっており、企業にとっての導入メリットも年々高まっています。

音声合成は、単なる技術の一つにとどまらず、今後の情報発信や顧客コミュニケーションの在り方を変える可能性を持つ存在です。ビジネスでの活用を考える際は、その仕組みや特性を理解したうえで適切に選定・導入することが重要です。

音声合成が注目される背景にある4つの要因

音声合成がビジネス領域で注目を集めているのは、業務効率化やコスト削減といった実務的な利点だけでなく、顧客体験や情報発信の手段としての多様化が進んでいるためです。

加えて、技術的な進化により自然な音声表現が可能になったことも、その追い風となっています。この章では、音声合成が注目されるようになった主な理由を4つ紹介します。

1.非対面コミュニケーションの需要拡大

コロナ禍を契機に、電話対応、チャットボット、オンライン研修、動画マニュアルなど、非対面でのコミュニケーションの需要が急増しました。これに伴い、テキスト情報をそのまま音声に変換できる音声合成技術が重宝されるようになり、問い合わせ対応や社内教育などでの活用が進んでいます。

2.人手不足と業務の効率化

慢性的な人手不足や業務効率化のニーズを背景に、ナレーションや音声ガイダンスの作成にかかる時間とコストを削減したい企業が増えています。音声合成を用いれば、台本さえあれば即時に音声を生成できるため、外注や録音の手間を大きく減らすことが可能です。

3.音声品質の向上とAI技術の進化

近年の音声合成は、ディープラーニングを活用したTTS(Text-to-Speech)技術の進化により、人間に近い滑らかで自然な音声を出力できるようになっています。過去の「ロボットっぽさ」が解消され、ビジネスでも実用的な品質に達したことが、導入障壁を下げる要因となっています。

参考:ディープラーニングとは?機械学習との違いや導入方法まで一挙解説!|LISKUL

4.マルチメディア・多言語対応の必要性

グローバル市場を相手にしたビジネスや、動画・音声コンテンツの活用が増える中で、多言語対応や視覚以外の情報提供手段として音声合成が注目されています。視覚障害者や高齢者へのアクセシビリティ配慮にも貢献できる点も評価されています。

音声合成は違法ではないが、留意すべき法的リスクがある

音声合成そのものは違法ではありませんが、使用方法によっては著作権や肖像権、商標権などの法的リスクが発生する可能性があります。

特に有名人の声を模倣した合成や、無断での商用利用などはトラブルの原因となるため注意が必要です。この章では、音声合成の著作権などに関するポイントを4つ紹介します。

1.音声合成技術の利用自体は合法

音声合成ツールやAPIの使用自体は、正規のライセンスのもとで行う限り、基本的に違法ではありません。

多くのサービスが商用利用可能なライセンス形態を提供しており、ガイドラインに従って利用すれば問題はありません。企業が業務で導入する場合も、利用規約や許諾条件を確認し、範囲内での使用を心がけることが重要です。

2.声の模倣に関する肖像権・パブリシティ権のリスク

特定の人物の声や話し方を模倣した音声合成は、肖像権やパブリシティ権の侵害に該当する可能性があります。

たとえば、有名人の声に似せた音声で広告を行えば、本人の承諾がない限り法的問題に発展するリスクがあります。実際に、音声の無断使用を巡る訴訟事例も一部報告されています。

3.合成音声における著作権の扱い

音声合成で生成された音声データ自体には、通常は著作権が発生しません。

ただし、使用する合成音声エンジンの音声モデルやライブラリが著作物として保護されている場合、その音声を加工・再配布する行為には制限がかかることがあります。また、合成音声を使って朗読される文章に著作権がある場合は、読み上げ自体に許諾が必要となるケースもあります。

4.各サービスのガイドラインを順守する

多くの音声合成サービスは、利用に関するガイドラインを明示しています。たとえば「公序良俗に反する用途は禁止」「虚偽の情報に用いない」「本人に成りすます目的での使用を禁ずる」などです。これらを順守することで、不要なトラブルを避けることができます。

特に商用利用時は、使用条件を細かく確認し、必要に応じて法人向けライセンスの取得を検討しましょう。

音声合成と音声生成AIの違い

音声合成と音声生成AIは似た言葉のように見えますが、技術の目的やアプローチには明確な違いがあります。

音声合成はテキストを音声に変換する技術そのものであり、従来から実用化されてきた分野です。一方、音声生成AIは音声を「創造」するAI全般を指し、より柔軟で高度な出力を実現する次世代の技術群といえます。

この章では、それぞれの違いについて解説します。

| 項目 | 音声合成(TTS) | 音声生成AI |

|---|---|---|

| 主な目的 | テキストを自然な音声に変換する | 条件に応じた創造的・感情的な音声を生成する |

| 入力 | テキスト | テキスト、プロンプト、感情指定など |

| 出力の特徴 | 安定した発話、読み上げ中心 | キャラクター性・感情表現・会話生成など多様 |

| 技術の中核 | TTSエンジン(ルールベース/統計ベース/DL) | 生成AI(例:VITS、StyleTTS、音声版GPTなど) |

| 主な活用シーン | 案内音声、IVR、ナレーション、読み上げ | 動画制作、ゲーム、バーチャル接客、音声アバター |

| 表現の柔軟性 | 限定的(自然な発話が主目的) | 高い(個性・感情・創作に対応) |

| 商用利用の多さ | 多い(既に多数の導入実績あり) | 増加中(実証実験やコンテンツ領域中心) |

音声合成は「決められた文章を自然に読み上げる」技術

音声合成(TTS:Text-to-Speech)は、あらかじめ入力されたテキストを音声に変換することに特化した技術です。

基本的には定型の文章を滑らかに発話することを目的としており、ナビゲーションや案内放送、読み上げソフトなどで長年利用されてきました。読み方の正確性や自然さが重視される一方で、創造的な表現は想定されていません。

音声生成AIは「より高度な表現や応答を創り出す」技術

音声生成AIは、生成AI(Generative AI)の一分野として発展しており、単なる読み上げにとどまらず、人物の感情表現、会話文の即興生成、キャラクター性の付与など、多様な音声表現を生み出すことが可能です。

テキストだけでなくプロンプトや条件付きの情報から音声を生成することもあり、クリエイティブな用途に活用されています。

従来技術とAI技術の関係性

厳密にいえば、音声生成AIの中に音声合成の要素が含まれているケースもあります。

たとえば、ディープラーニングを用いたTTS技術(例:TacotronやVITS)は、従来のルールベースの音声合成よりも自然な音声を出力しますが、依然として音声合成の枠組みに属します。つまり、音声生成AIは音声合成を内包しつつ、より高機能で柔軟な応用を可能にしているという位置づけです。

ビジネスにおける使い分け

ルールベースで正確かつ大量の音声出力を求める場合は、安定性のある従来型の音声合成ツールが適しています。

一方で、動画コンテンツやゲーム、バーチャルキャラクターなど、表現力やパーソナライズ性が求められる分野では、音声生成AIの方が高い効果を発揮します。目的や利用シーンに応じて適切に選定することが重要です。

音声合成の主な活用例6つ

音声合成は、業種や用途を問わずさまざまな分野で活用が進んでいます。近年では自然な音声生成が可能になったことで、単なる読み上げ用途にとどまらず、コミュニケーションやブランディングの手段としても注目されています。この章では、実際に企業や組織が導入している主な活用事例を6つ紹介します。

1.コールセンターでの自動音声応答(IVR)

電話対応の効率化を目的に、多くの企業でIVR(自動音声応答)システムに音声合成を活用しています。案内フローやFAQの読み上げを自動化することで、オペレーターの負荷軽減と24時間対応が実現します。近年では、より自然な発話によって顧客体験も向上しています。

参考:コールセンターが抱える「人手不足問題」の解決にAIを活用すべき7つの理由|LISKUL

2.ナレーションの自動生成

動画広告、マニュアル、社内研修、プレゼン資料などにおいて、ナレーション音声を外注せずに自社で生成する企業が増えています。テキストがあれば短時間でナレーションが完成するため、制作スピードの向上とコスト削減が可能です。内容変更にもすぐに対応できるのも大きな利点です。

3.eラーニング・教材での活用

教育機関や企業の研修などでは、eラーニングの教材に音声合成を活用する例が増えています。視聴者の集中力維持や学習定着率の向上が期待でき、複数言語への対応も比較的容易です。人の録音に比べてコストが抑えられるため、コンテンツの量産にも向いています。

4.アクセシビリティ向上(視覚障害者・高齢者支援)

視覚に制約のあるユーザーに対して、Webサイトやアプリの内容を音声で提供することで、情報格差を解消する取り組みが広がっています。高齢者向けの製品説明や、役所・金融機関などの公共サービスでも導入が進んでいます。

5.スマートスピーカーやロボットとの連携

音声合成は、スマートスピーカーや接客ロボットなどの対話型デバイスに不可欠な要素です。ユーザーとの会話やガイドにおいて、自然な音声で情報を伝える役割を果たします。ホテル、商業施設、交通機関などでも利用が進み、案内業務の無人化や多言語対応を実現しています。

6.Webコンテンツ・メディアでの音声化

ニュース記事やブログ、商品紹介ページを音声で読み上げる「音声読み上げ機能」を導入するWebメディアも増えています。移動中や作業中のながら聴き需要に応えることで、ユーザーの接触時間やエンゲージメントの向上が期待できます。

音声合成の技術的な仕組み

音声合成は、単にテキストを読み上げるだけの技術ではありません。自然な発話を実現するために、複数の処理工程や音響モデルが組み合わさっています。特に近年では、ディープラーニングの活用によって、音声の自然さ・表現力が飛躍的に向上しました。この章では、音声合成の基本的な構造と進化の流れを紹介します。

音声合成の基本プロセス

音声合成は、主に以下の3つの処理ステップを経て音声を生成します。

1.「テキスト解析」

入力された文章から、読み仮名や句読点、アクセント、イントネーションなどの情報を抽出・整理します。

2.「音響モデル処理」

言語情報に基づき、音の高さ・強さ・長さといった音響パラメータを生成します。

3.「ボコーダ(Vocoder)」

と呼ばれる音声波形合成の処理で、音響パラメータをもとに実際の音声データ(WAVなど)として出力します。

ルールベースからディープラーニングへ

音声合成の歴史は、ルールベース方式から始まりました。これは音素(音の単位)ごとに定義された読み上げルールに従って合成音声を出力する手法です。処理が軽量で高速ですが、抑揚や自然な間の取り方に限界があり、いかにも機械的な声になりがちでした。

その後、統計的手法(HMMなど)が登場し、より滑らかな音声表現が可能になりました。そして近年では、深層学習をベースとした「ニューラルTTS」が主流となっており、特にTacotron、FastSpeech、VITSなどのモデルが、自然な発話や感情の表現に貢献しています。

エンドツーエンド型の最新技術

従来の音声合成は、前処理・音響モデル・ボコーダという段階的な構成が一般的でしたが、現在では「エンドツーエンド(End-to-End)」型の音声合成が注目されています。これにより、テキストから音声までを一貫してAIが処理できるため、表現の自然さが格段に向上し、チューニング作業も効率化されています。

感情や話者のカスタマイズも可能に

最新の音声合成技術では、感情の種類(喜び・怒り・落ち着きなど)や話者の声質を選べるものも登場しています。また、特定人物の音声データをもとに「クローンボイス(音声コピー)」を生成する機能もあり、企業のブランドボイス開発やキャラクター音声の再現などに活用されています。

音声合成のメリット5つ

音声合成は、人手に頼らず高品質な音声をスピーディーに生成できる点が最大の利点です。従来のナレーション収録や録音作業に比べてコストと時間を大幅に削減できるほか、表現の一貫性や多言語対応の柔軟さもビジネス活用において高く評価されています。ここでは、音声合成を導入することで得られる代表的なメリットを5つ紹介します。

1.コストと時間の削減

人間のナレーターに依頼する場合、原稿作成から収録、編集、修正まで多くの工程が必要になります。音声合成を使えば、テキストを入力するだけで即座に音声化できるため、制作にかかる工数と費用を大幅に圧縮できます。修正が発生した場合もすぐに再生成でき、納期の短縮にもつながります。

2.一貫した品質とスピード対応

音声合成は同じテキスト・条件であれば常に同じ品質の音声を出力できます。録音環境や話者の体調によるばらつきがないため、マニュアル動画やeラーニング教材など、一定の品質が求められるコンテンツに適しています。また、複数のプロジェクトで同一の“声”を使うことで、ブランドイメージの統一にも役立ちます。

3.多言語展開のしやすさ

多くの音声合成サービスは、日本語だけでなく英語・中国語・スペイン語など多言語に対応しています。多言語でのナレーション制作や案内放送などに活用することで、海外展開やインバウンド対応もスムーズに行えます。外国語話者を新たに手配する必要がなく、グローバル対応のハードルを下げられます。

4.人物に依存しない柔軟な運用

人間の話者を使う場合はスケジュール調整や肖像権・契約の管理が必要になりますが、音声合成ではそのような煩雑さがありません。また、話者の交代によるイメージの変化もないため、長期的な運用にも適しています。特に製品案内や定型アナウンスなど、継続的な更新が発生する用途で威力を発揮します。

5.アクセシビリティ・情報伝達力の向上

テキスト情報を音声化することで、視覚に障がいのある方や高齢者にとっての情報へのアクセスが容易になります。また、Webコンテンツに音声を加えることで、読み飛ばしの防止やながら聴きによる情報摂取を促し、ユーザーの接触時間や理解度の向上にもつながります。

音声合成の注意点やデメリット5つ

音声合成は多くのメリットを持つ一方で、活用にあたってはいくつかの注意点や限界も存在します。特に感情表現の自然さや、文脈に応じたイントネーションの調整には依然として課題が残っています。また、法的・倫理的な配慮も必要です。この章では、導入前に知っておきたい音声合成のデメリットを5つ紹介します。

1.感情表現の限界と不自然さ

最新の音声合成技術では、感情や話し方のパターンをある程度選べるようになっていますが、それでも人間のような繊細な感情表現や、文脈に応じた抑揚のつけ方には限界があります。とくに、感動的なナレーションやストーリーテリングのような聞かせる音声には、依然として人間の話者に軍配が上がる場面も少なくありません。

2.自然な会話としての違和感

長文や複雑な構文を読み上げる際、文の切れ目や語尾の処理が不自然になるケースがあります。また、会話のキャッチボールや間の取り方、リアクションのようなやりとりにはまだ不自然さが残ることがあり、インタラクティブ用途では注意が必要です。

3.読み上げミスや漢字の誤読

一部の固有名詞や略語、漢字の読み方によっては、意図しない読み上げが発生することもあります。たとえば「生田」を「しょうでん」と読むなどの誤読や、文脈を無視したアクセントのずれは、違和感を与える原因になります。ビジネス用途では、事前の確認と調整が欠かせません。

4.著作権・肖像権などの法的リスク

前章でも触れたとおり、有名人の声を模した合成や、既存のキャラクター音声に似せた生成は、法的・倫理的に問題となる可能性があります。商用利用を前提とする場合は、必ずサービスの利用規約やライセンス条件を確認し、適切な範囲で利用する必要があります。

5.機械音声に対するユーザーの抵抗感

一部のユーザーにとっては、いかに高品質でも「人間の声ではない」と直感的に感じ取られてしまうことがあります。特に医療・介護、教育といった人間性が重視される業種では、音声合成の利用がネガティブに受け取られるケースもあるため、用途に応じた使い分けが重要です。

代表的な音声合成サービス

音声合成を業務に活用する企業の増加に伴い、さまざまなクラウドサービスやソフトウェアが登場しています。用途や目的に応じて選ぶことで、より効果的かつ自然な音声表現が可能になります。この章では、ビジネスでよく使われている主要な音声合成サービスを紹介します。

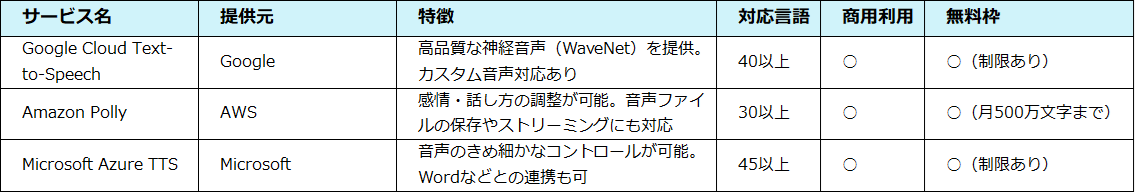

商用利用にも対応したクラウド型TTSサービス

近年主流となっているのは、クラウドAPI経由で音声を生成できるサービスです。多言語対応・感情表現・リアルタイム生成などに強みがあり、Webサービスやアプリ、コールセンターなどと連携しやすい点が特徴です。

手軽に試せる無料ソフト・ツール

クラウドサービス以外にも、手元で使える無料・オープンソースの音声合成ソフトも注目されています。特にYouTubeやeラーニング制作において、気軽にナレーションを加えたい個人や小規模事業者に人気です。

| ソフト名 | 特徴 | 商用利用 | 対応OS |

|---|---|---|---|

| VOICEVOX | 高品質な無料音声合成。トーク風の柔らかい話し方が可能 | ○(条件付きで可) | Windows/macOS/Linux |

| COEIROINK | キャラクター性のある話者を選択可能。簡単な操作性 | ○(各キャラの利用規約に準拠) | Windows |

| AITalk(エーアイトーク) | 商用向けの高品質音声合成。企業利用実績も多数 | ○(有料ライセンス) | Windows/クラウド版あり |

選定のポイントは「用途との相性」

どのサービスを選ぶかは、活用目的によって異なります。大量の音声生成やリアルタイム応答が必要な場合はクラウド型が向いており、動画ナレーションや教材作成など反復性の高い用途ではローカルツールの方が便利なケースもあります。また、コスト・対応言語・感情表現の可否なども選定の際に重要な判断材料となります。

音声合成に関するよくある誤解4つ

最後に、音声合成に関するよくある誤解を4つ紹介します。

誤解1.「音声合成はロボットのような不自然な声しか出せない」

かつては機械的で単調な発話しかできなかった音声合成も、現在ではディープラーニングを活用したモデルにより、抑揚や感情を含んだ自然な音声を生成できるようになっています。特にGoogle WaveNetやVITSなどの技術は、人間の声と区別がつかないレベルに近づいており、「機械っぽい」という印象は過去のものになりつつあります。

誤解2.「人間のナレーターはもう不要になる」

音声合成は効率化に優れたツールですが、感情の細やかな表現や即興性、文脈に応じた話し方は人間の強みです。特にドラマチックなナレーションや高級感の演出など、ニュアンスを重視するシーンでは、今もなおプロのナレーターが選ばれています。音声合成はあくまで「使い分け」の選択肢であり、完全な代替ではありません。

誤解3.「すぐに業務に使えると思っていたが設定が難しい」

多くの音声合成サービスはシンプルな操作で音声が作れますが、業務用途で高品質な出力を求める場合には、発音辞書の調整やアクセントの指定など、ある程度の操作理解が必要になることもあります。慣れるまでは多少のトライアルが必要ですが、テンプレート化すればスムーズに運用可能です。

誤解4.「無料のツールは品質が低く商用利用できない」

無料でも高品質な音声合成を提供するツールは増えています。たとえば「VOICEVOX」や「COEIROINK」は、多くのYouTuberや教育機関でも利用されており、商用利用も可能(利用規約に準拠)です。ライセンスや条件をきちんと確認すれば、十分にビジネス用途でも活用できます。

まとめ

本記事では、音声合成の基本的な仕組みや音声生成AIとの違い、注目される背景、具体的な活用例、導入にあたってのメリット・デメリット、代表的なサービスまでを幅広く紹介しました。

音声合成とは、テキスト情報から人工的に音声を生成する技術であり、近年ではAIの進化により非常に自然な発話が可能になっています。特に業務の効率化や多言語対応、アクセシビリティの向上といった観点から、多くの企業にとって有用な手段となっています。

音声生成AIとの違いを理解し、自社の用途に適した技術やツールを選ぶことが、成果を最大化するための第一歩です。特に、コールセンターの自動応答、eラーニングの教材、Webコンテンツの音声化など、活用の幅は年々広がっています。

一方で、感情表現の限界や読み上げミスといった注意点も存在します。法的リスクやユーザーの受け取り方にも配慮しながら、適切なサービス選定と設計が重要です。

もし自社業務に音声合成を取り入れてみたいとお考えであれば、まずは無料で試せるツールやクラウドサービスを活用して、小規模な導入から始めてみるのもよいでしょう。今後さらに進化が期待されるこの技術を、貴社の情報発信や業務改善に役立ててみてはいかがでしょうか。

生成AIサービス20選を一覧で比較(2025年版)

生成AIは日々のアップデートが急速で、ChatGPT、Claude、Gemini以外に業務特化の専門的な生成AIも増えてきました。

今回、今注目しておくべき生成AIツールを用途別に20個選出し、一覧表にまとめた資料をご用意しました。

サービス名・提供企業料金・AIごとの特徴・セキュリティ・利用されている分野など、一覧で比較できます。

- 導入検討の初期段階で候補を絞るとき

- 特定業務に適したツールを比較・整理するとき

- アップデートが追えていないので、一次整理を短縮したい

- 社内説明や稟議の補助資料として利用するとき

など、目的に応じてご活用ください。

特にChatGPT、Calude、Geminiについては種別(ROI改善や工数削減、リスク低減など)の導入効果事例をまとめており、利用シーンに応じた判断の補助として活用できるよう構成されています。

無料で取得できますので、ぜひお手元にダウンロードしてみてください。