AIビジネス診断とは、社内で生成AIを活用する事でどれくらいのビジネスインパクトがあるのか、ポテンシャルを把握できるサービスです。

生成AIを業務に取り入れたいものの、「AIを活用したいが何から始めればいいかわからない」「本当に成果が出るのか?」といった悩みを抱える企業が増えています。

現場はAIを使っているが経営層は懐疑的、ルールが曖昧でシャドーAIが横行している――そんなモヤモヤした状況に陥っている企業も少なくありません。

AIビジネス診断は、そのような企業の現在地を整理し、生成AI活用の第一歩を明確にすることでこれから生成AIを活用する企業の悩みを解決できます。

本記事ではAIビジネス診断とはどのようなサービスなのかをご紹介します。メリット・デメリット、実際の導入事例、機能、料金についてもまとめておりますので、導入を検討されている方はぜひご一読ください。

目次

※本記事はアンドデジタル株式会社提供によるスポンサード・コンテンツです。

AIビジネス診断とは

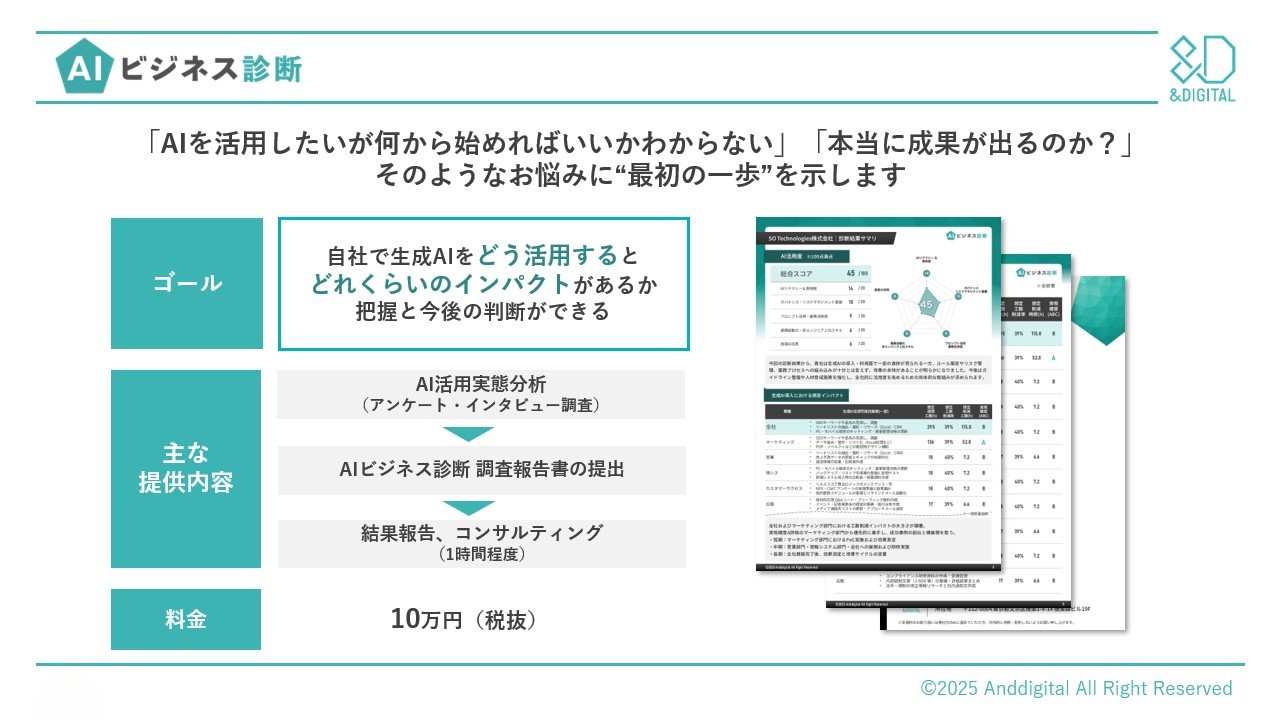

AIビジネス診断とは、ソウルドアウトグループのアンドデジタル株式会社が提供する、生成AIの業務活用に向けた診断・研修・戦略策定支援サービスです。

このサービスは、「生成AIを導入したいけれど、どこから始めれば良いかわからない」という企業に向けて、社内状況と活用時のポテンシャルを可視化し、最適な導入ステップを提示するのが特徴です。

AIビジネス診断:現状把握と導入方針の整理に特化

※資料より引用

※資料より引用

AIビジネス診断は単なる診断ではなく、経営層・現場双方のリテラシーギャップや、AI活用の属人化・ブラックボックス化といった課題にも対応できる構成になっています。

具体的には以下のような多層的なメニューが含まれており、生成AIの実装フェーズに至るまでを一気通貫でサポートします。

- アンケート・インタビューによる現状把握

- 活用適性タイプの分類(例:プロンプター型、リサーチ型)

- 専門家による診断レポートとコンサルティング

そのため、AI活用の「第一歩が踏み出せない」企業にとって、生成AIの活用ポイントや自社のポテンシャル把握、社内合意形成から実行支援までを担保する手段として非常に有効です。

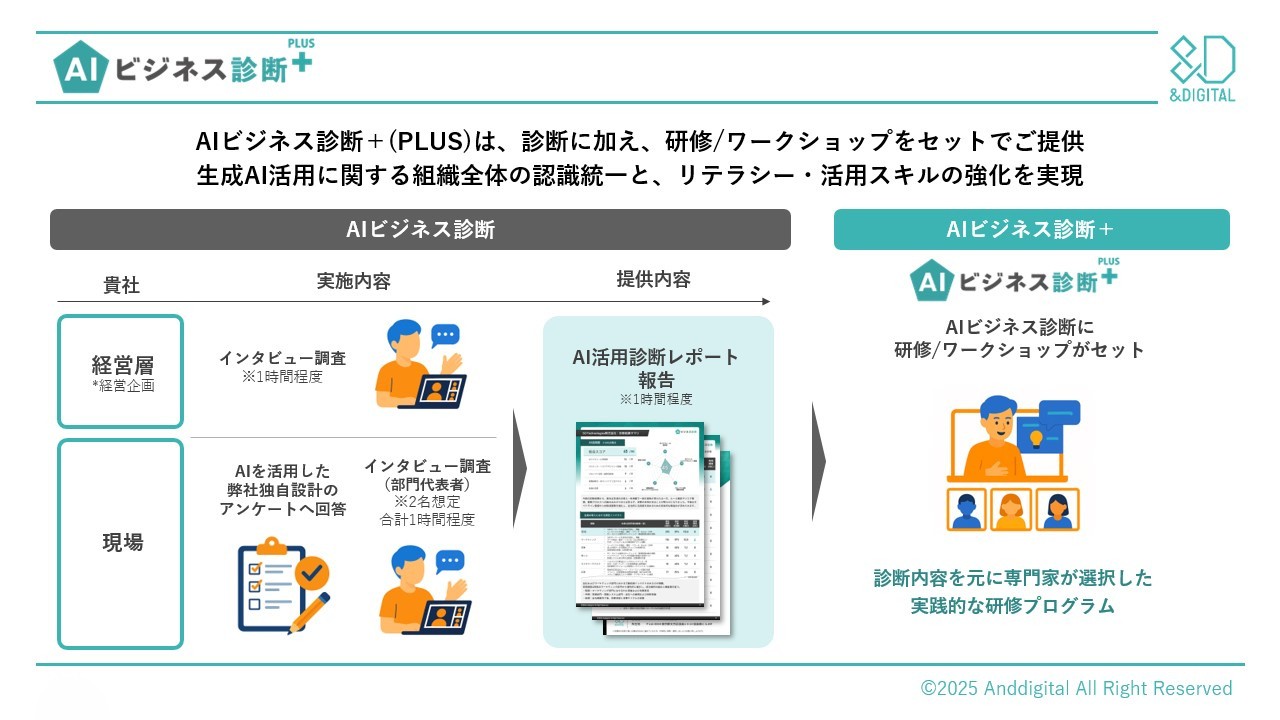

AIビジネス診断+(PLUS):社内定着・実装フェーズまで支援

※資料より引用

※資料より引用

「AIビジネス診断+(PLUS)」は、通常の診断の内容に加え、現場での実装に踏み出せる状態になるための支援をセットにした拡張プランです。

AIビジネス診断+(PLUS)では、基本診断に加えて以下のメニューが追加されます。

- AIエバンジェリストによる勉強会:1時間×1回(基礎研修+プロンプト体験)

- ワークショップ:1時間×1回(プロンプト体験+社内アンケートをもとに議論と振り返り)

- フォローアップコンサル:30分×2回(勉強会後アンケート分析、次回提案)

AI活用の「第一歩が踏み出せない」企業にとって、生成AIの活用ポイントや自社のポテンシャル把握・社内合意形成に留まらず、実践フェーズへの橋渡しまでを担保する手段として、有効なサービスとなっています。

AIビジネス診断のメリット

生成AIの社内活用を本格化させるには、「現状を客観的に把握すること」と「戦略的な社内浸透」が欠かせません。AIビジネス診断は、単なるヒアリングや調査ではなく、生成AI活用の「最初の一歩」として機能するのが大きな特徴です。

ここでは、企業がAIビジネス診断を導入することで得られる3つの主要なメリットをご紹介します。

自社のAI活用ポテンシャルを客観的に可視化できる

AIビジネス診断では、社内の生成AI活用ポテンシャルを定量的かつ客観的に把握できます。

本当に生成AIで成果は出るのか?どうやって活用するのが良いか?などの悩みを持つ企業は少なくありません。本格的に導入を進めたいと思っても、社内状況や活用ポイントが不明瞭では判断材料に欠けてしまいます。

本サービスでは、以下のような分析を通して、社内の“見えない生成AI活用の実態とポテンシャル”を可視化できます。

- 業務課題(生成AI活用ポイント)の可視化

- 独自設計のアンケートで、社員一人ひとりの生成AI適性タイプを診断(プロンプター型・リサーチ型など)

- 部門別・役職別のAI活用傾向や温度感を可視化

- シャドーAIの利用状況等まで分析

そのため、AI導入を推進する立場の方が「まず現状を正しく知りたい」と思った時に、確実な出発点として機能するのが大きな強みです。

戦略的な導入ステップが見え、次の一手に迷わない

多くの企業が「生成AIを活用したい」と考えつつも、“何を、誰から、どこまでやるのか”の方針が定まらないまま停滞しているのが実情です。

AIビジネス診断では、単なる現状分析にとどまらず、以下のような戦略的アウトプットが提供されます。

- 経営層・現場・情シス部門それぞれへのインタビュー結果の整理

- 組織構造・活用傾向に応じた導入優先度の提示

- 推進体制やロードマップに関するアドバイス

- 専門家による戦略提言レポート+60分のコンサルティング

これにより、「社内の議論を整理する診断」ではなく、「具体的に進めるための判断材料と設計図」が得られるのが大きな特長です。

3. 現場が“自分ごと化”しやすい設計で、活用が定着しやすい

生成AIの活用が社内に定着しない最大の要因は、「実務との接点が見えないこと」「使う主体が動けていないこと」です。

拡張プランのAIビジネス診断+(PLUS)では、こうした課題を解消するための以下のような支援がセットになっています。

- 初心者向けの生成AI勉強会(概論+プロンプト体験)

- 自社業務を題材としたワークショップ(プロンプト設計体験など)

- 活用知見の共有を促進する社内プラットフォーム「&MAICO」の無償トライアル※研修・ワークショップ期間中の限定特典

- 研修後アンケートに基づくフォローアップコンサルティング(1回45分)

これにより、知識のインプットだけでなく「自分の業務でどう使うか」の想像と体験を通じて、「自分ごと化」を促進します。

単発の研修やコンサルとは異なり、現場での定着と活用率向上までを視野に入れた伴走設計が最大の強みです。

AIビジネス診断のデメリット

AIビジネス診断は万能なソリューションではありません。現状把握や戦略整理には強みがある一方、即時的な業務改善やツール導入そのものを期待すると、導入後のギャップにつながる可能性もあります。

ここでは、導入を検討する上であらかじめ把握しておきたい注意点・限界点を3つに分けて整理します。

単体では即時的な業務改善効果が出るわけではない

AIビジネス診断は“現状把握と戦略設計”が目的であり、即効性のある業務改善成果を短期間で保証するものではありません。

AIビジネス診断の本質は、社内の生成AI活用におけるボトルネックや方向性を可視化することです。そのため、診断を受けた瞬間に業務効率が改善されたり、コストが下がったりするわけではありません。

例えば、診断ではアンケートやインタビュー結果を分析し、生成AIを使うべき部署や活用可能な業務を明確にする工程があります。これは、どちらかといえば「社内のAI活用を前に進めるための準備段階」にあたります。

アンドデジタル株式会社では、その先にある研修・ワークショップ(AIビジネス診断+)・環境構築支援(オプション)まで一貫して対応可能です。診断結果を活かせる仕組みがある点は、他サービスとの大きな違いと言えます。

全社での協力体制が取れないと効果が限定的になる

AIビジネス診断では、現場から経営層までの参加・協力がなければ真価を発揮しません。部分的な関与しか得られない場合、診断の精度や実行力が低下する懸念があります。

このサービスの強みは、部門ごとのAI活用状況を可視化し、組織全体での方向性を揃えることにあります。しかし、アンケートへの回答率が低かったり、インタビュー対象が偏っていたりすると、正しい課題把握が難しくなります。

例えば、現場のリーダー層が多忙で誰もヒアリングに出られない、経営層が関わらない、といった状況では、診断の一部が「理想論」に留まり、実効性のある提案につながりにくくなります。

そのため、AIビジネス診断では、実施前の社内周知や協力体制の整備のサポートもサービス内容に含まれています。準備フェーズからしっかり進めることで、価値ある結果を引き出すことができます。

生成AI活用への関心が低い企業にはコストが重く感じられる

生成AI活用に対する危機感や必要性が社内に浸透していない場合、診断費用が“高い”と感じられる可能性があります。

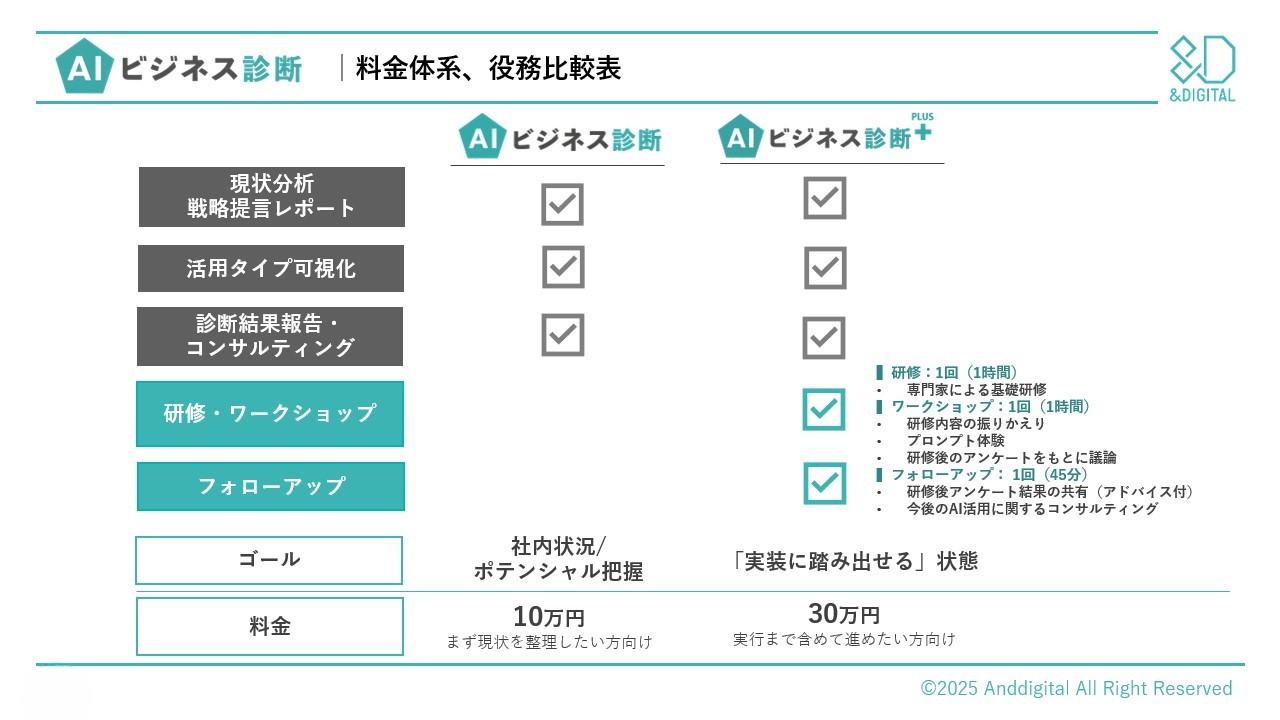

AIビジネス診断の費用は、診断のみで10万円(税抜)です。勉強会・ワークショップ・コンサルティングなどがセットになったプラン「AIビジネス診断+(PLUS)」の費用は30万円(税抜)となっています。

これを“コスト”として見るか、“未来への投資”として見るかは、企業の生成AIへの姿勢次第です。

実際、「なんとなくAIに関心はあるが、まだ必要性は感じていない」という企業では、診断を実施してもその後の施策に繋がらない可能性があります。導入効果が実感できず、“高い買い物だった”と受け取られてしまうリスクもあります。

一方で、「生成AIを活用したいけれど、どこから手をつけるべきか分からない」と感じている企業にとっては、この10万円〜30万円は失敗を避けるための保険であり、将来的なコスト削減や生産性向上の起点になる金額です。

AIビジネス診断が解決する課題

AIビジネス診断は、生成AIの導入に踏み出せない企業が抱える“見えづらい課題”を可視化し、戦略的に整理するサービスです。

代表的な課題リストとしては以下が挙げられます。

- 生成AIを使いたいが、どこから導入すればいいか分からない

- 社内にAI活用の熱量差・温度差があり、推進が進まない

- 経営層と現場でAIに対する理解や期待値にギャップがある

- 一部の社員だけが生成AIを使っており、活用が属人化している

- 「生成AIで何ができるか」を社内で明確に伝えられる人がいない

- 「生成AIを業務で使って良いのかどうか」が社内で曖昧

- シャドーAI(無許可AI利用)が横行していて情報漏洩が不安

- ChatGPTなどを試しているが、具体的な業務適用に至っていない

- 経営層が生成AIに懐疑的で、現場の提案が却下されがち

- 上層部から「で、ROIは?」と聞かれた時に答えられない

- AI導入が“検討止まり”で、現場が動き出せていない

これらの課題は、アンケート・インタビュー・診断レポートというステップを通して定量的な裏付けをもとに整理されます。

そのため、社内で「感覚」や「熱意」だけではなく、「データに基づく提案・判断」ができるようになり、実装フェーズへスムーズに進むことが可能になります。

AIビジネス診断の実施に向いている企業・向いていない企業

AIビジネス診断は、生成AIの“導入を検討している段階”にある企業に最適化されたサービスです。

一方で、すでに本格導入やシステム実装が進んでいる企業にとっては、必要とするサポート内容とズレが生じる可能性があります。

ここでは本サービスが「どういった企業に向いているか/向いていないか」を整理します。

向いている企業

「生成AIを導入したいが、社内が整っていない企業」にとっては、本サービスは有効な入り口となります。

- 社内に生成AIへの関心はあるが、何から始めるべきか判断ができていない企業

- 「経営層は前向きだが現場は不安」「現場が使っているが経営が懐疑的」など、社内認識がバラバラな企業

- シャドーAIのリスクや属人化の進行を防ぎ、AI活用を組織的に進めるための方針を固めたい企業

- 勉強会やワークショップを通じて、自社業務への落とし込みを体験したい企業

向いていない企業

「すでに導入フェーズが完了している」「活用手法が確立されている」企業では、より高度な実装コンサルやアプリケーション開発支援のほうが適しているかもしれません。

特に、活用したい業務内容が明確な場合には、課題に応じた具体的なユースケース設計や、実務に直結するAIソリューションの開発・実装支援が重要となります。

- 現場単位でAIを本格導入しており、課題が「実装支援」「ツール連携」に移っている企業

- そもそも社内にAI推進の必要性を感じている人材が全くおらず、診断を活かす余地が乏しい企業

アンドデジタル社では、こうしたフェーズにおける支援も提供しており、クライアントの業務課題に即したAIの具体化・実装を伴走型でサポートしています。

AIビジネス診断を利用した企業事例3選

実際にAIビジネス診断を導入した企業の事例をご紹介します。

イタミアート社:全社的なAI活用文化の定着に成功

イタミアート社では、生成AIに対する漠然とした不安を抱えていた状態から、全社レベルのAI活用文化の確立に成功しました。

診断導入前は、「AIは気になるが、実際の業務でどう使えばいいのかわからない」という状態でした。そこでAIビジネス診断を導入し、全社員のうち20%(約20名)が挙手制でプロジェクトに参画。現状把握からリテラシー向上を目的とした勉強会・ワークショップを通じて、以下のような成果を生み出しました。

- 業務本部の全課でAI活用を明文化

- 一部チームでは最大90%の業務時間削減の見通しが立つ

- IRリリース翌日に株価がストップ高を記録(2025年2月)

AI活用が社内文化として定着した好事例であり、地方企業における生成AI活用のロールモデルとも言えます。

出雲記念館:マーケティング業務の工数を約50%削減

冠婚葬祭業を営む出雲記念館では、部門横断で生成AI活用を本格始動し、マーケティング業務を中心に大幅な効率化を実現しました。

同社では、30名がプロジェクトに参加し、勉強会・ワークショップ・環境構築を組み合わせた支援を受けました。その結果、以下のような成果を創出しています。

- マーケティング関連の文章作成・企画資料作成の工数が約半減

- 社内で「この業務にAIが使えないか?」という会話が自然と生まれる状態に

- 「意識改革」を伴う生成AI導入に成功し、今後は顧客体験向上フェーズへと移行

導入のきっかけは「社内リテラシー格差の是正」でしたが、結果として業務改善以上の組織的変化につながった好事例です。

ソウルドアウト自社事例:AI活用率94%達成

ソウルドアウト社内でも、AIビジネス診断を皮切りに、生成AI活用の浸透に取り組んできました。

2023年〜2024年にかけて自社で段階的に展開され、以下のような活動を行っています。

- 経営層・情シス部門・現場に向けたヒアリングやレポート設計

- 勉強会やワークショップを全社的に実施

- 社内プラットフォーム「&MAICO」の導入で、ナレッジ共有を促進

その結果、週1回以上生成AIを使う社員の割合は94%を突破。特に広告制作、人事、経理などの定型業務において、下記のような効果が報告されています。

- 広告バナー制作:10.5時間→3時間(約7時間削減)

- 人事選考業務:年間約2,900件の工程で時短効果

- ITヘルプデスク:問い合わせの14%をAIで自動対応

自社導入の成功事例を踏まえてサービス化されているため、再現性の高いノウハウが凝縮された支援内容になっています。

AIビジネス診断の具体機能

AIビジネス診断は、単なる“意識調査”ではなく、「現状把握 → 課題整理 → 実践導入」までを一貫してサポートする多機能型サービスです。

サービスは活用ポテンシャルを計る「AIビジネス診断」と、勉強会・ワークショップ・フォローまでの支援を含んだプラン「AIビジネス診断+(PLUS)」の2種類に分かれており、目的やフェーズに応じて選択できます。

※資料より引用

※資料より引用

1. 社内アンケート・インタビューによる現状診断

まず、生成AIの活用実態を可視化するために、社内全体にアンケートとヒアリングを行います。

- 経営層/情シス部門/現場メンバーなど対象別に質問を設計

- 回答者を4タイプに分類(プロンプター型/リサーチ型/コミュニケーション型/エンジニア型)

- 部門別・役職別に活用傾向や課題、シャドーAI利用状況を整理

この段階で「誰が使えていて、どこが使えていないか」が明確になります。

2. 診断レポートと戦略提言の提供

調査結果をもとに、貴社専用の診断レポートを作成します。

- 活用タイプ別・部署別のレーダーチャート可視化

- AI導入余地のある業務一覧と改善インパクト(ROI仮試算)

- 活用推進のための優先アクションと体制提言

このレポートは社内での生成AI導入に向けた「社内説明資料」としても活用されており、導入判断を進める上で重要な材料になります。

3. AI専門家によるコンサルティング(初回)

初回レポート提出後、60分の専門コンサルティングを実施します。

- データを読み解き、どこから手をつけるべきかを明確化

- 経営陣やプロジェクト推進者向けの戦略アドバイス

- 社内での説明会・方針共有に向けた準備支援

単なる“報告会”ではなく、その場で方針の意思決定まで進められることが特徴です。

4. 勉強会の企画・実施(AIビジネス診断+(PLUS))

希望に応じて、生成AIに不慣れな社員向けの勉強会を設計・実施します。

- テーマ例:「生成AIとは何か」「プロンプトライティングの基礎」

- 職種別に内容をカスタマイズ(営業向け、情シス部門向けなど)

- 受講者の反応をアンケートで可視化し、結果をワークショップ内容設計へ応用

座学だけでなく、「AIを使ってみる」場としての体験性が重視されています。

5. 実践型ワークショップの開催(AIビジネス診断+(PLUS))

勉強会の次のステップとして、「実際に業務で使うにはどうするか」を考えるワークショップを開催します。

- 自社の業務を題材に、プロンプト作成~AI出力~改善を体験

- グループワーク形式で、現場同士の知見共有も可能

- AIの業務適用に対する“自分ごと化”を促進

この工程を通じて、PoC(概念実証)フェーズに進むチームも多く見られます。

6. フォローアップと再提案支援(AIビジネス診断+(PLUS))

ワークショップ後は、「やって終わり」にしないためのフォロー体制が整備されています。

- ワークショップ後アンケートのフィードバック

- 今後のAI活用に関するコンサルティング

- 月1回のオンライン相談会(希望制)で継続支援も可能

継続的なアップデートやAI人材の育成支援としても活用されています。

7. 社内プラットフォーム「&MAICO」の試用支援(AIビジネス診断+(PLUS))

AIビジネス診断+(PLUS)の勉強会に参加される場合の限定特典として、生成AIを社内に定着させるための社内プラットフォーム「&MAICO(アンドマイコ)」を無償トライアルという形で利用可能です。

- 誰でも簡単にプロンプトを投稿・再利用・評価できる

- 暗黙知やノウハウの共有を仕組みとして促進

- ノーコード設計で、非エンジニアでもすぐに活用可能

無償トライアルの期間は研修・ワークショップ期間中となります。

AIビジネス診断の料金

AIビジネス診断の基本料金は、10万円(税込11万円)から提供されています。

診断単体だけでなく、勉強会やワークショップと組み合わせたAIビジネス診断+(PLUS)も用意されており、企業の課題や希望に応じてカスタマイズが可能です。

| プラン内容 | 税込価格 | 概要 |

| AIビジネス診断 | 110,000円 | AI活用実態分析(アンケート・インタビュー調査)/AIビジネス診断 調査報告書/結果報告、コンサルティング |

| AIビジネス診断+(PLUS) | 330,000円 | AIビジネス診断の内容/専門家によるAIに関する基礎研修(1回/1時間)/ワークショップ(1回/1時間) /フォローアップ(1回/45分) |

また、オプションとしてはワークショップの追加、&MAICOの利用・生成AI環境構築プロジェクト支援などが用意されています。

| オプション | 税込価格 | 概要 |

| ワークショップ追加 | 11万円/回 | 実践型ワーク1回(1時間) |

| &MAICO | 40万円/初期 3.3万円~/月 ※50名以下想定時 ※利用人数で変動 | 誰でも簡単に生成AIを活用できる社内向けAIプラットフォーム |

| 生成AI環境構築 プロジェクト支援 | 要見積もり | 業務削減や顧客体験の向上に向けて 専門担当がプロジェクト形式で並走支援を行い、生成AIのカスタマイズ導入を支援 |

AIビジネス診断実施までの流れ

AIビジネス診断は、契約締結後、「アンケート・インタビュー調査→診断→調査報告書の提示/報告」まで、最短1ヶ月で完了します。

- 打合せ・契約書送付

- アンケート配布・インタビュー日程調整

- 調査内容取りまとめ

- 診断報告書提出・報告

まとめ

本記事では、AIビジネス診断の概要や具体的な機能、メリット・デメリット、活用事例、導入までの流れを整理して紹介しました。

AIビジネス診断は、生成AIを業務に取り入れたいものの、「AIを活用したいが何から始めればいいかわからない」「本当に成果が出るのか?」といった悩みを解決できるサービスです。

拡張プランのAIビジネス診断+(PLUS)は単なる調査ではなく、導入・活用の足場作りと現場浸透支援まで含むのが特徴です。

全社で生成AI活用するには、AIの導入がどの程度のビジネスインパクトを生み出すかを把握することがAIを導入する出発点となります。

もし自社でも「生成AIを業務に取り入れたいが進め方がわからない」と感じているなら、まずはAIビジネス診断から始めてみてはいかがでしょうか。

※本記事はアンドデジタル株式会社提供によるスポンサード・コンテンツです。

コメント