勤怠控除とは、何らかの理由で労働しなかった時間や日数に相応する分を減額することです。

計算方法によっては、労働者や会社が負担を負ってしまう場合もあるため注意が必要となります。

そのため、経理担当者が勤怠控除を正しく行うためには、まずはしっかりと理解しておくことが重要です。

しかし、このように悩まれている経理事務担当の方も多いのではないでしょうか。

「勤怠控除の計算方法について知りたい」

「仕組みを理解して、勤怠処理を円滑に回したい」

勤怠控除に関する考え方や計算の仕方は決まっているため、それさえ覚えればトラブルを起こさずにスムーズに勤怠処理をすることができるようになります。

本記事では、勤怠控除の計算方法や仕組み、また控除時の注意点について解説致します。

こちらを読めば、勤怠控除の仕組みや計算方法を理解し、適切な運用方法を理解できるようになります。

勤怠控除とは

勤怠控除とは、ノーワーク・ノーペイの原則に基づいて、遅刻や早退、欠勤をした際に、労働しなかった時間や日数に相応する分については減額をするというものです。

ノーワーク・ノーペイとは労働基準法24条で定められている内容で、労務者が「労務」を提供していない場合、その部分についての賃金を支払う義務はないという給与計算の基本原則となります。

つまり、労働者が企業に対して賃金を請求できるようになるのは、労働提供後ということです。

そのため、予め決められている労働時間分を働かなかった場合は、その働かなかった分を賃金から差し引かれるということになります。

たとえば、18時退社のところ私用で16時に早退したとすると、この働かなかった2時間分は賃金を支払わないというものです。

このような場合は、勤怠控除が適用されるため企業が賃金を支払わなくても労働基準法違反にはなりません。

しかし、控除が適用になるケースにはいくつかのルールが定められているため、計算を行う際にはまずどのような時に適用されるのかを理解しておく必要があるでしょう。

参考:【社労士監修】ノーワークノーペイの原則。こんなときどうする?を法律を交えて解説 | 採用テクニック

勤怠控除が発生するケース2つ

企業は労働していない時間に対して従業員に賃金を支払う義務はありませんが、全ての状況においてノーワークノーペイの原則が当てはまるとは限りません。

そのため、まずはどのような時に適用されるのかを理解しておくことが大切です。

ノーペイの原則が適用されるケース、つまり勤怠控除が発生するケースには勤務時間に対して終日働かないパターンと、一部の時間のみ働かないパターンの2つがあります。

ここではそれぞれ具体的にどのようなケースで控除が適用されるのかを詳しく解説していきます。

終日の欠勤の場合

終日欠勤するケースには主に「体調不良による欠勤」と「裁判員裁判による欠勤」の2つがあります。

ここでは各ケースについて解説していきます。

体調不良による欠勤

1つ目が、体調不良による欠勤です。

会社によっては「生理日休暇」など、特定の自由による休暇を認めていることもありますが、これらの特定の自由による休暇が有給休暇扱いになるかどうかは会社のルールによって異なるため注意が必要です。

裁判員裁判による欠勤

そして2つ目が、裁判員裁判への出席です。裁判員に選ばれた場合は、会社を休んで裁判所に行かなくてはなりません。

このような場合は有給休暇を使うことが多いですが、有給休暇が残っていない場合は欠勤扱いとなり会社からの賃金は発生しないということになります。

しかし、裁判員制度では裁判員や裁判員候補者に日当が支払われます。

裁判員候補者・選任予定裁判員については、1日当たり8000円以内、裁判員・補充裁判員については、1日当たり1万円以内で決定されます。

また、仮に無給であっても日当は出るため、従業員にとっては金銭的な負担はかからない点が特徴となります。

仮に有給休暇を使って裁判に参加したとしても、給与と日当とで報酬の二重受け取りにはなりません。

遅刻・早退した場合

次に、一部の時間のみ働かないケースで、遅刻や早退がこのケースに当てはまります。

子供の迎えやその他私用による遅刻や早退は、有給休暇を使わなければ欠勤扱いとなります。

時間単位での有給休暇が取れるかどうかは会社ごとにルールが異なりますが、1日単位でのみ有給休暇が認められる場合は、遅刻や早退は欠勤に該当するでしょう。

また、体調不良による早退、インフルエンザは欠勤扱いとなります。

インフルエンザによる欠勤は自己都合となるため、有給にするかどうかは社員自身が決めることになります。

しかし、インフルエンザなどの症状が出ていなくても感染するものに関しては、会社からの指示で出社を控えるように命令が下されることが多く、この場合には休業手当が適用される場合があります。

これは会社が定める規則により処遇が異なるため注意が必要となります。

終日欠勤で言及したような「特定の自由による休暇」が認められている場合においても、時間単位で適用となるかなどのルールを確認しておくことが重要です。

ケース別勤怠控除の計算方法

法律上には勤怠控除についての規定がないため、就業規則にしっかりと明記しておく必要があります。

そのため、控除の計算方法も主に就業規則に従って計算する必要があります。

ここでは、一般的な計算方法を終日欠勤及び遅刻・早退した場合の2つに分けて解説していきます。

参考:Excel(エクセル)テンプレートを使った誰でも簡単な給与計算方法|LISKUL

欠勤時は日数割で計算する

まず所定労働日数から一日あたりの給与を算出し、欠勤日数分の一日あたりの給与を月給から差し引きます。

たとえば、2日間休んだ場合の控除額は次のような計算式で算出できます。

計算式 : 「月例給与額(仮:25万)/所定労働日数(仮:22日)×不就労日数」

(例)(250,000÷22)×2=22,721

しかし、1日あたりの給与を算出する際には、いくつかの方法があるため、計算方法によっては控除額が異なる可能性があります。

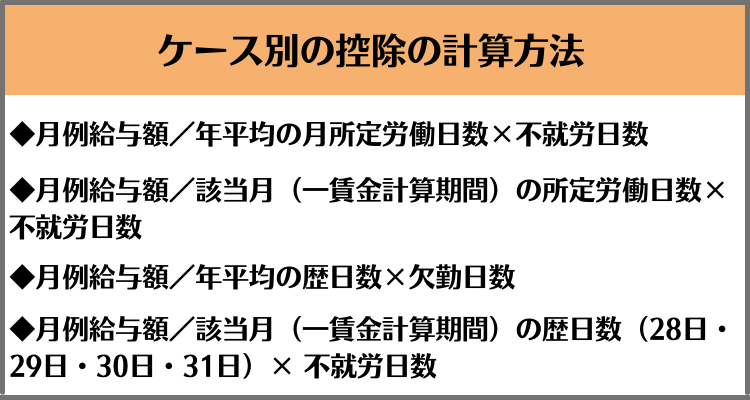

計算方法には次の4つが使用されることが多いです。

決められた計算方法があるわけではないため、会社のルールに則って計算する必要があります。

遅刻・早退時は給与を労働時間で割って計算

時間単位で欠勤した場合は、一日あたりの給与ではなく一時間あたりの給与で算出します。

月給を所定労働時間で割ると、一時間あたりの給与を計算できます。

たとえば、2時間の遅出をした場合の控除額は次のような計算式で算出できます。

計算式 : 「月例給与額(仮:25万)/所定労働時間(仮:176時間)×不就労時間」

(例)(250,000÷176)× 2 =1,420

この場合の所定労働時間は、所定労働日数×1日の所定労働時間÷12で算出しますが、所定労働日数の計算方法が控除処理をするたびに異なると、控除額を正しく計算できません。

そのため、前述した4つの方法の中から一つの方法に統一して計算する必要があるでしょう。

また、原則として欠勤した時間分を残業や休日出勤と相殺することはできません。そのため、基本給から控除分を引いた上で、残業分を加算する形を取ります。

フレックスタイム制や変形労働時間制の場合の勤怠控除の扱い

会社によっては、通常の決められた時間以外で仕事をする勤務形態の場合もあるでしょう。

そのような場合の勤怠控除の扱い方も理解しておくと良いでしょう。

そもそもフレックスタイム制とは、一定期間にあらかじめ決められた総労働時間の範囲内で、始業や終業の時間を労働者が自由に決められる制度です。

この場合は、清算期間の総労働時間を満たしていれば控除は適用されません。

しかし、清算期間の総労働時間を満たしていない場合は足りない分の時間を欠勤として扱います。

また変形労働時間制とは、1ヵ月以内の一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。

繁忙期と閑散期がある程度決まっている場合にその時期に合わせて労働時間を調整することができます。

この場合は、企業が設定した1日あたりの労働時間を差し引いて勤怠控除を算出します。

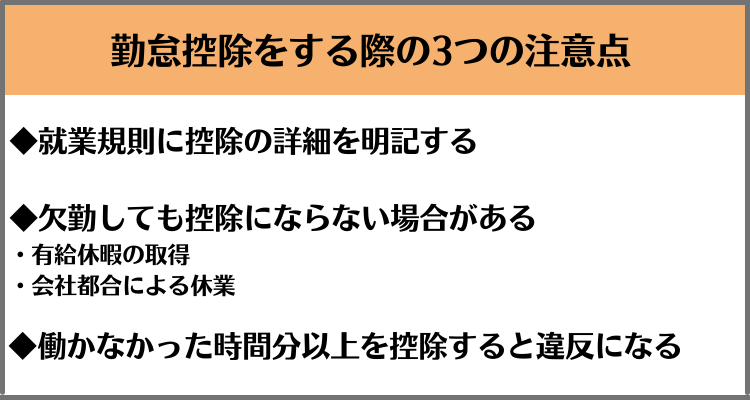

勤怠控除をする際の3つの注意点

勤怠控除は、適切に対応しなければ会社側と労働者とのトラブルにもなりかねません。

規定が曖昧であったり、ルールが明確でない場合は、勤怠控除に対する適切な判断もできないでしょう。

ここでは、勤怠控除する際の注意点を3つ解説していきます。

就業規則に控除の詳細を明記する

控除に関する詳細をしっかりと明記することは重要です。

そもそも勤怠控除を適用するためには、就業規則に規定することで控除が可能となります。

控除に関しては労働基準法に定めが無いため、控除に関する内容が明記されていなければ、後々トラブルになることも十分に考えられます。

条件や計算方法は労働基準法などの規定に反しない範囲で、就業規則の中で自由に定めることができます。

就業規則を作成していない場合は、労働者に交付する労働契約書に控除に関する項目を記載するなどして、会社側と労働者側でお互いに齟齬がないようにしておく必要があります。

なお、就業規則での規定方法が分からない場合は、厚生労働省の「モデル就業規則」を参考にすると良いでしょう。

欠勤しても控除にならない場合がある

控除の例外となるケースには、主に次の2つが挙げられます。

- 有給休暇の取得

- 会社都合による休業

有給休暇を使って、通常の出勤日に休んだ場合は欠勤控除の対象にはならず、就業規則に基づいて所定の金額を賃金として支払う必要があります。

また、会社都合でもともと出勤予定だった日が休業になった場合にも、控除の対象にはなりません。

休業となった場合には、会社側は平均賃金の60%以上の金額を休業手当として支払う必要があります。

また、労働時間に対する賃金の全額支払わなければいけないという「全額払いの原則」が労働基準法24条1項で定められているため、控除になるケースとそうでないケースをしっかりと理解して処理することが重要です。

反対に、労働者側が無断欠勤を繰り返した場合には控除の他に減給を行うことができるため、状況に合わせて対応方法を検討する必要があるでしょう。

働かなかった時間分以上を控除すると違反になる

欠勤したことに対するペナルティーとして、働かなかった時間分以上を控除すると違反となります。

前述したように、「全額支払いの原則」が法によって定められているためです。

このような違反にならないためにも、働かなかった時間は経理側でしっかりと管理しておく必要があるでしょう。

一方で、就業規則に「減給」を懲戒処分として定めている場合は、減給総額が「月給の10%以下」であれば減給扱いとすることが認められています。

反対に、減給総額が月収の10%を超えている場合や、そもそも就業規則に減給の定めがない場合は違反となるため注意が必要です。

円滑な勤怠控除計算には勤怠管理システムがおすすめ

ここまでで解説してきたように、トラブルを避けるためには勤怠控除は適切に処理する必要があります(参考:勤怠管理とは?システム比較・有料、無料別での実践方法まで解説!)。

そこでおすすめなのが、勤怠管理システムです。

そもそも勤怠管理システムとは、出退勤時刻のほか、休暇や残業時間、シフトなどを管理するシステムのことで、従業員の勤務時間を法律要件に沿って客観的かつ正確に管理するためのさまざまな機能が備わっています。

【勤怠管理システムの主な機能】

- 出退勤報告

- シフト申請及び管理

- 勤怠データの集計

- 生体認証やGPS打刻

- 帳票出力

- アラート機能

特にテレワークが普及している現代では、従業員の労働時間や産業時、休憩時間などの把握が難しく正しい勤怠管理が課題となっていることもあり、勤怠管理システムの需要が高まっているのです。

システムを導入することで、スムーズに計算ができる上に、給与計算システムなどとの連携できるため、給与に正しく控除額を反映させることができるようになります。

勤怠控除に関するよくあるご質問

勤怠控除に関するよくあるご質問をQ&A方式でまとめました。

Q.1日欠勤したら給料からどのくらい引かれますか?

A.「月例給与額/所定労働日数×1日」で、給料からどのぐらいひかれるか計算できます。例えば月額の給与額が250,000円で、所定労働日数が22日の場合、以下の計算式で引かれる額がわかります。

(250,000÷22)×1=22,721=11,364円

Q.勤怠控除が適用されると、ボーナスに影響はありますか?

A.企業によって異なりますが、勤務実績がボーナス計算の基準に含まれる場合、勤怠控除が多いとボーナス額に影響する可能性があります。詳細は企業にお問い合わせください。

Q.勤怠控除が違反になるケースはありますか?

A.はい。例えば、働かなかった時間以上を給与から控除すると違反になります。また、減給総額が月収の10%を超えている場合や、そもそも就業規則に減給の定めがない場合は違反となるケースがあるため注意が必要です。

まとめ

勤怠控除をする際には、適切な処理を行わなければトラブルになりかねないだけではなく、法に反することにもなるため注意が必要です。

正しく処理するためには、まずどのようなケースに控除が適応され、反対にどのようなケースに適応されないのかをしっかりと理解しておく必要があります。

また、計算方法によっても控除額が変わる可能性もあるため、就業規則内で計算方法についても記載しておくことが重要です。

<ケース別計算方法例>

- 月例給与額/年平均の月所定労働日数×不就労日数

- 月例給与額/該当月(一賃金計算期間)の所定労働日数×不就労日数

- 月例給与額/年平均の歴日数×欠勤日数

- 月例給与額/該当月(一賃金計算期間)の歴日数(28日・29日・30日・31日)× 不就労日数

勤怠管理システムを活用することで、適切に控除を行う事ができるようになるため、この機会に検討してみてはいかがでしょうか。