リーンスタートアップとは、実用最小限の製品をいち早く市場に投入し、フィードバックの獲得と再構築を繰り返しながら製品を完成させていく開発手法のことです。

リーンスタートアップは、スピーディーに低コストで市場との適合性を探ることができるなどのメリットがある反面、最近では時代遅れと言われることもあり、実際のところどうなのか気になっている方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、リーンスタートアップの基礎や歴史、メリット、開発のステップ、事例、類似した開発手法との違いなどの情報を一挙にご紹介します。

リーンスタートアップに興味をお持ちの方は、ぜひご覧ください。

- リーンスタートアップの定義と背景

- MVPを核とした三つの開発ステップ

- 代表的な成功事例と学べる示唆

- 時代遅れとされる理由と反論の視点

- 活用に向く分野と不向きな条件

- 他手法との違いと使い分けの要点

目次

リーンスタートアップとは

リーンスタートアップとは、最小限のプロダクトから顧客のニーズを取得し、プロダクトを改善していき完成させるという過程を取るマネジメント手法です。

まず、最低限の機能で試作品を作って顧客に使用してもらい、データを収集します。

そして、データをもとにプラッシュアップを繰り返すことによって、顧客満足が得られるサービスを開発していく流れです。

「リーン」は贅肉のない、痩せたという意味です。

リーンスタートアップは、開発プロセスにおけるコストや時間のムダを排除したビジネスモデルであり、アイディア創出を目指したものではありません。

リーンスタートアップの歴史

リーンスタートアップを提唱したのは、アメリカ・シリコンバレーの起業家エリック・リースです。

2008年に自身のブログ「START UP LESSONS LEARND」で発表した考え方で、2011年に出版した書籍「リーンスタートアップ」はベストセラーとなり、世界中に広まりました。

リーンスタートアップが注目された理由は、需要が多様化する中でスピード感のあるプロダクトの開発ができるからです。

従来型の事業開発では事業計画を重視し、ある程度の時間をかけて確実性のあるもののみが事業化されていました。

しかし、この方法では、開発者の思い込みにより需要を把握できなかったり、開発までに時間がかかるため市場参入が遅れたりなど、失敗することがあるのが欠点です。

リーンスタートアップは需要を探り改善しながらの事業開発になるため、従来型の手法よりもスピーディーに、コストの無駄なく事業化ができます。

短期間での急成長を目指す、スタートアップと相性の良いビジネスモデルです。

- 提唱はエリックリースによる

- 2008年公開の思想が出発点

- 2011年の書籍化で世界的普及

- 多様化とスピード需要に適合

- 従来型の遅さと過信を是正

リーンスタートアップ4つのメリット

次に、リーンスタートアップのメリットを4つご紹介します.

1.事業開発のハードルが下がる

リーンスタートアップのメリットは、コストを抑えられるため、事業開発のハードルが下がります.

2.需要に応えるプロダクトを開発できる

試作品の段階からいち早く顧客の声を拾い、改善を重ねていくため、需要に応えるプロダクトを開発できます.

3.スピーディーに事業展開できる

新規領域での事業展開をスピーディーに行え、市場で優位なポジションに立てるでしょう.

4.市場の変化に対応しやすい

また、改善を前提とした手法のため、市場の変化について行きやすい点もメリットです.

大きなコストをかけていないため、柔軟な対応ができます.

- 少資源で検証と学習を反復

- 早期の顧客接点で需要把握

- 短サイクルで優位性を確立

- 環境変化へ柔軟に適応可能

リーンスタートアップを実行する3つのステップ

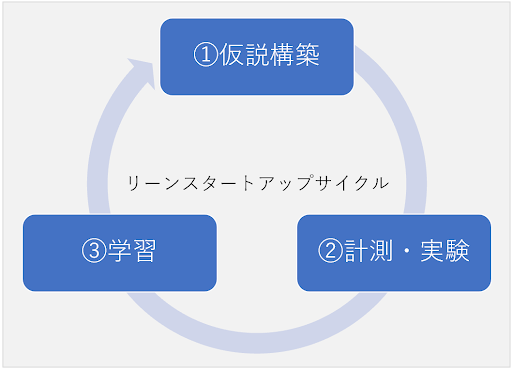

リーンスタートアップは「仮説構築」「計測・実験」「学習・再構築」の3ステップを用いて進めていきます。

1.仮説構築

事業のアイディアから仮説を立て、実用最小限の製品MVP(Minimum Viable Product)と呼ばれる実用最小限の製品を開発します。

スタートアップでは既存のビジネスモデルが存在しないため、仮説どおりにビジネスが進むとは限りません。

プロダクトの価値や成長性を見極めるために、リーンキャンバスというスタートアップ向けのフレームワークを活用し、短期間・低コストでMVPを製作し、仮説の検証を行います。

- MVPの範囲と価値仮説を定義

- リーンキャンバスで仮説整理

- 検証可能な指標を事前設定

2.計測・実験

MVPをターゲットとなる一部の顧客に提供し、反応を確認します。

計測・実験はあくまでもMVPを用いて行うものです。

データを収集することが目的のため、プロダクトを作り込む必要も、キャンペーンをする必要もありません。

顧客の行動変化を見たり、コホート分析を行うことに価値があります。

- バニティ指標を排し実行指標重視

- コホートで継続と離脱を観測

- 対照テストで因果を切り分け

3.学習と再構築

収集したデータをもとに、MVPをブラッシュアップするステップです。顧客から計画していたような反応が得られない場合には、原因を追求し、改善を図ります。

仮説どおりに行かず、ビジネスに大幅な変更が必要と判断される場合には、一旦元に戻って仮説そのものを変更して方向転換(ピボット)を図り、再構築を行います。

リーンスタートアップでは、再構築を前提としているためにあえてMVPを用います。

大きなコストをかけていないため、早期に何度も方向転換可能である点が、リーンスタートアップの強みです。

ただし、方向転換の際には当初の目的を見失わないように注意しましょう。

- 学習仮説の更新履歴を管理

- ピボット基準と門番を明確化

- 北極星指標で効果を一元評価

リーンスタートアップ3つの成功事例

リーンスタートアップの手法は、スタートアップや新規事業において多くの成功事例を生み出しています。本記事では、代表的な事例を3つご紹介します。

1.Instagramの成功事例

Instagramは、もともと「Burbn」という位置情報アプリとしてスタートしました。

アイディアの構築・計測・学習を繰り返すうちに「写真の共有機能が最も人気」ということを見つけ出したことで、2010年に写真投稿機能を持つSNSに方向転換してリリースされます。

現在では主要SNSのひとつにまで成長し、2022年時点において世界で15億人近くのアクティブユーザー獲得に成功しました。

Instagramではその後もリーンスタートアップのサイクルを繰り返しており、写真装飾をはじめ、ストーリーやショッピングなど、新たな機能を追加しています。

- 利用実態の観測で中核価値を特定

- 機能を絞り素早く転換を実行

- 継続的追加で提供価値を拡張

2.食べログの成功事例

価格コムが運営する「食べログ」は、日本でのリーンスタートアップの代表的な例です。

「食べログ」は、2005年3月に飲食店のデータベースサービスとして開発途中段階で公開しました。

当初の利用者は100人程度とわずかでしたが、掲示板を通じて届くユーザーの要望に可能な限り対応し、システムの改善に取り組みます。

その結果、当初はなかったレビュー機能を組み込んだ現在のスタイルとなり、日本最大級のグルメレビューサイトにまで成長しました。

- 早期公開で課題を具体化

- ユーザー要望を即時反映

- 中核機能の転換で成長加速

3.Airbnbの成功事例

部屋を貸したい人と借りたい旅行者をマッチングさせるサービスのAirbnbも、リーンスタートアップの手法を活用した成功例として知られています。

当初はルームメイトのマッチングやエアベッドを貸し出すサービスでしたが、思うような成果が得られませんでした。

そこで、部屋を貸し出すのであれば貸し手も借り手も需要がある、予約が簡単であれば利用者が増えるという仮説を立て、MVPを作成し改善を図ったことで、現在の規模にまで成長したのです。

- 価値仮説を具体化し検証

- 予約体験の摩擦低減に集中

- 需要側と供給側の同時最適

リーンスタートアップが時代遅れといわれる3つの理由

リーンスタートアップは、2020年代に入ったころから時代遅れと言われるようになってきました。

時代遅れとされる理由には以下3つの点が挙げられます。

- 高速化する市場で改善待ち困難

- 先端技術のMVPは高コスト化

- SNS拡散で初期評価が定着

1.どの業界にも適するとは限らない

リーンスタートアップは改善を繰り返しながらプロダクトを開発するため、顧客の需要や環境の変化が激しい業界には適していません。

特に近年では、情報インフラの発達にともない需要の移り変わりの速度が早まっています。

改善を待てる顧客は限られており、すぐに見切られてしまうでしょう。

また、改善できた時点ですでに需要が変化しており、すぐに次の改善が必要になってしまいます。

リーンスタートアップが注目を集めた2010年代と比べると、テクノロジーの進化により、2020年代のスピード感が桁違いになったことも影響していると考えられます。

研究実績が必要な準備に時間を要するプロダクトや、セキュリティ関連など、最低限の機能では顧客に不利益が生じるプロダクトなどもリーンスタートアップには不向きです。改善の機会が得られにくいプロダクトの場合も向かないでしょう。

- 実証必須で変更困難な領域

- 安全責務が重いプロダクト

- 改善機会が希少な高額導入

2.最新技術を用いたプロダクト開発にはコストがかかる

リーンスタートアップでは、MVPの作成から検証、改善を繰り返してプロダクトの完成を目指すため、最新技術を用いたプロダクトの開発にはコストがかかり過ぎてしまいます。

資金面に限りがあるスタートアップにとっては現実的ではなく、従来型の開発が適するでしょう.

- 試作環境構築の固定費が高い

- 専門人材の確保が難しく高額

- 検証設備の継続維持が負担

3.SNSの拡散力と相性が良くない

近年、急速にSNSが発達してきました。

そのため、顧客から評価の過程を得なくても、SNSで口コミを確認し、都度評価や修正が可能です。

また、最低限の試作品を公表した結果、悪評が広まってしまうリスクもあります。

そうなると、イメージを覆すことが難しくなるうえ、ブラッシュアップの機会も得られません。

さらに、早い段階で他社が参考にし、さらに良いプロダクトを開発してしまう可能性すらあります。

SNSがあるために、検証・改善を実践しにくくなったと言えるでしょう。

- 初期品質の最低ラインを設定

- 限定公開や招待制で検証

- ネガ拡散時の対応手順を整備

リーンスタートアップを活用できる4つの分野

時代遅れになったと言われるリーンスタートアップですが、事業によっては現在でも有効なビジネス開発手法です。

リーンスタートアップに向いている事業や分野として、以下が挙げられます。

1.Webサービス

Webサービスは、常にユーザー行動に応じて仮説や検証を繰り返して改善を行っていくため、リーンスタートアップの手法と相性が良いです。

- 計測基盤とAB環境を整備

- 小リリースで学習サイクル高速

- 継続率と体験指標を重視

2.業務改善に関わる分野

近年、業務効率化のためにRPAなどのITツールの導入が進められています。

これらの業務改善に関わるプロダクトは、導入前後で効果が見られないと、導入価値が評価されません。

そのため、試作品の利用から顧客の反応を見ながら改善を重ねてプロダクトを作り込む、リーンスタートアップによる開発が適しています。

- 効果指標が設定しやすい

- 現場の声を反映しやすい

- 段階導入でリスクを分散

3.セミオーダーメイドが必要な分野

セミオーダーでは、顧客の要望をプロダクトに反映させなければなりません。

しかし、実際のところは要望が曖昧であることは少なくないため、開発において試行錯誤は不可欠です。

顧客の反応をもとに改善を図って完成させるセミオーダーメイドが必要なプロダクトの開発においては、リーンスタートアップの手法を有効に使えるでしょう。

- 要件の可視化と合意形成

- プロトでギャップを早期発見

- 反復で満足度を最適化

4.市場が予測できない分野

市場予測が難しい分野に参入する場合、事業開発に大きなコストをかけることにはリスクが伴います。

リーンスタートアップであれば、コストをかけずに市場の反応を見て需要を確認しながら、検証を繰り返すことが可能です。

- 小さく試し早く学ぶ原則

- 撤退基準を事前に設定

- 仮説更新を定例化して継続

リーンスタートアップ、アジャイル、ウォーターフォールモデルの違い

次に、リーンスタートアップと比較されることの多い、「アジャイル」「ウォーターフォールモデル」との違いについてご紹介します。

| 特徴 | リーンスタートアップ | アジャイル開発 | ウォーターフォールモデル |

|---|---|---|---|

| 焦点 | 主にスタートアップ企業や新製品の市場適合性を探求することにフォーカス。 | 柔軟なソフトウェア開発にフォーカス。 | ソフトウェア開発における伝統的な手法。段階的なプロセスにフォーカス。 |

| 開発プロセス | 反復的な構築、測定、学習のループ。 | 短い反復的なサイクル(スプリント)。 | 連続的なフェーズ(要件定義、設計、実装、検証、メンテナンス)。 |

| 製品開発 | 顧客のフィードバックに基づき柔軟に調整。 | 進行の中でのフィードバックに基づき柔軟に調整。 | 初期計画に基づき製品を開発。 |

アジャイル開発

アジャイル開発は、柔軟で迅速なソフトウェア開発方法のひとつで、短期間の反復的な開発サイクル(スプリント)を中心に構築されています。

アジャイル開発は変化に対応しやすい点ではリーンスタートアップと似ていますが、市場適合性を探るリーンスタートアップとは異なり、顧客の要求に応じて柔軟かつ効率的にソフトウェアを開発することを目的としています。

- 短サイクルで価値を漸進提供

- バックログと優先度で管理

- 継続的な顧客協働を重視

ウォーターフォールモデル

ウォーターフォールモデルは、ソフトウェア開発における従来のモデルです。

このモデルは、要件定義、システム設計、実装、テスト、デプロイメント、メンテナンスの順に進行します。

ウォーターフォールモデルは、一つのフェーズが完了してから次のフェーズに進むため、計画の変更が難しく、要件が明確で変更可能性が少ないプロジェクトに適しています。

- 前工程完了後に次工程へ進行

- 変更コストが高く安定向け

- 要件明確な案件に適合

リーンスタートアップの注意点

最後にリーンスタートアップで開発を行う際の注意点を3つご紹介します。

MVPは品質の低い製品ではない

MVPは、実用最小限の製品であり、品質が低い製品ではありません。

品質が低すぎる製品を市場に出すことは、顧客の期待を裏切りブランド価値を損なう恐れがあります。

- 必須品質と安全基準を担保

- 付加機能は後回しでも体験重視

- 限定公開で品質確認を実施

過度なピボットは浪費につながる可能性がある

ピボット(方向転換)を行う頻度があまりにも多いと、低コストのリーンスタートアップと言えども資源を浪費する可能性があります。

適切なタイミングで意味のあるピボットを行うことが重要です。

- 明確な失敗基準の達成有無

- 代替仮説の実現可能性評価

- 北極星指標への影響度合い

長期的なビジョンを見失う恐れがある

短期的なフィードバックに基づく反復的な改善に集中しすぎると長期的なビジョンや戦略を見失う恐れがあります。

短期的なフィードバックに長期的なビジョンが振り回されすぎないようバランスの取れたアプローチを心掛けましょう。

- 中長期の到達像を明文化

- 四半期ごとに仮説を棚卸し

- 戦略レビューで軸ぶれを補正

リーンスタートアップに関するよくあるご質問

リーンスタートアップでお悩みの方に役立つQ&Aをまとめています。

Q.リーンスタートアップでの仮説検証プロセスを効率化する方法は?

A.仮説検証を効率化するためには、MVP(Minimum Viable Product)を素早く市場に投入し、ユーザーからのフィードバックを迅速に収集することが重要です。また、フィードバックループを短くすることで、早期に改善点を見つけ、次の実験に移行できます。

- 小規模対象で反復実験を実施

- 定量指標と定性メモを併用

- 学習事項を即次サイクルへ反映

Q.リーンスタートアップでのMVP開発時に重視すべき要素は?

A.MVPを開発する際は、最小限の機能で市場のニーズを検証できることが重要です。ユーザーが実際に価値を感じる機能に焦点を当て、開発コストや時間を抑えることで、リスクを最小化します。

- 中核価値を体験できること

- 計測可能な指標を備えること

- 拡張前提の簡素な設計にする

Q.リーンスタートアップで方向転換(ピボット)を判断する方法は?

A.ピボットのタイミングを判断するには、ユーザーのフィードバックや市場の反応を慎重に分析します。仮説が正しくないと判断された場合や、期待する成長が見込めない場合には、ピボットを検討したほうがよいでしょう。

- 主要指標が連続して停滞

- 代替仮説の検証可能性が高い

- 現行路線の機会費用が大きい

Q.リーンスタートアップでのコスト管理と資源の最適化方法は?

A.リーンスタートアップでは、限られたリソースを効率的に使うことが求められます。優先度の高い仮説検証や顧客調査にリソースを集中させ、不要な開発やマーケティング活動を削減することで、コストを管理します。

- 仮説優先度で投資配分を決定

- 外部サービスを活用し固定費圧縮

- 学習価値の低い作業を削減

Q.リーンスタートアップのスケールアップを判断するタイミングは?

A.リーンスタートアップでは、プロダクトが市場にフィットした段階でスケールアップを検討します。早期に過剰な投資を行うのではなく、プロダクトが確実に顧客に受け入れられた後にリソースを拡大することで、リスクを最小限に抑えることができます。

- 継続率や成長率が基準を超過

- 獲得効率と回収が安定している

- 再現性ある需要創出を確認

まとめ

本記事では、リーンスタートアップの基礎や歴史、メリット、開発のステップ、事例、類似した開発手法との違いなどの情報についてご紹介しました。

リーンスタートアップとは、仮説構築、計測・実験、学習を繰り返すことで柔軟かつ迅速に市場適合性を探ることができる開発手法のひとつです。

はじめに最小限の製品を作り、早々に市場投入を行うことで、開発コストを抑えられるなどのメリットがあります。

しかし近年では、SNSなどの発展により、品質が低い初期段階のイメージが早期に拡散されてしまうなどのデメリットも浮き彫りになり、時代遅れと言われることも出てきました。

しかし、未だに予測の難しい市場などへの参入時などには有効な手段のひとつであり、過度なピボットなどの注意点に気を付けながら開発を行うことで、柔軟かつ迅速な開発が期待できます。

短期的なフィードバックに振り回され過ぎず、長期的なビジョンとのバランスをとりながら開発を行いましょう。

開発検討の際に、本記事の情報が一助となれば幸いです。