教師なし学習とは、正解ラベルが付いていない大量のデータからアルゴリズムが自律的にパターンや構造を見つけ出す機械学習手法です。

この手法を活用すると、顧客データを自然にグループ化して最適なマーケティング施策を設計したり、取引ログから不正の兆候を早期に検知したりと、ラベル作成に時間や費用をかけずにビジネス価値を引き出せます。

また、得られた特徴量を他のモデルに取り込むことで、予測精度の向上や分析範囲の拡大も期待できます。

一方で、結果の解釈が難しい、評価指標が定めづらい、ハイパーパラメータの設定次第で結論が揺らぎやすいといった課題もあるため、導入時には注意が必要です。

そこで本記事では、教師なし学習の基礎や注目される背景、代表的な手法、教師あり学習との違い、メリット・デメリット、活用事例、実施ステップ、導入時の注意点などをまとめて解説します。

ラベル不足でデータ活用が進まないとお悩みの方、あるいは新たなインサイトを素早く得たいとお考えの方は、ぜひご一読ください。

【早見表】生成AIサービス主要20選(2025年版)【社内共有OK】

目次

教師なし学習とは

教師なし学習とは、正解ラベルが付いていないデータからアルゴリズムが自律的にパターンや構造を抽出し、ビジネスに活用できる示唆を得る機械学習手法です。

教師あり学習のように人手で正解を準備する必要がないため、膨大な生データを短時間で活かせます。

この手法では、アルゴリズムがデータ同士の類似度を手掛かりにグループ化や特徴抽出を行います。

代表的な例として、顧客データを性質の近いグループへ分ける「クラスタリング」、画像やセンサーデータを少数の軸に圧縮する「次元削減」、通常とは異なる振る舞いを自動で検出する「異常検知」などがあります。

ビジネス面では、マーケティングのセグメンテーションや製造ラインの保守、金融取引の不正検出など用途が広がっています。

ラベル作成にかかる時間と費用を抑えつつ、顧客インサイトやリスクを素早く把握できるため、新規事業の仮説検証や既存業務の効率化に結び付きやすい点が魅力です。

また、教師なし学習で抽出したクラスタや特徴量を教師あり学習の入力に活用し、モデル精度や説明性を高めるアプローチも定着しています。

データの多くがラベルなしで蓄積されている現場を考えると、教師なし学習を理解し適切に導入できるかどうかは、企業のデータ活用力を左右する重要なポイントとなります。

教師なし学習が注目される背景にある4つの要因

データが急速に増え続ける一方、個人情報保護規制の強化によりラベル付きデータを十分に確保しにくい状況が生まれています。こうした環境で価値ある洞察を得る手段として、ラベルなしでも分析できる教師なし学習が脚光を浴びています。

クラウドAIサービスの充実によって導入ハードルが下がり、ビジネス部門が短期間で仮説検証を行える点も注目を後押ししています。

1.爆発的に増えるデータとラベル作成コストの高騰

企業が扱うログ、画像、センサーデータは年々膨大になっています。しかし、それらに正解ラベルを付与するには時間と費用がかかり、専門知識を持つ人材も限られています。

教師なし学習はラベル作成を省略できるため、データ量の増加にともない採用価値が高まっています。

2.プライバシー規制強化でラベルを集めにくい環境

GDPRや改正個人情報保護法などの影響で、個人を特定できる情報をむやみに収集・利用することが難しくなりました。ラベル付きデータを十分に確保できないケースが増え、ラベル不要の分析手法への需要が拡大しています。

教師なし学習は、この規制環境でもデータ活用を前進させる有力な選択肢となっています。

参考:GDPRとは?今すぐ対応すべき企業と最低限実施すべき5つの対策|LISKUL

3.クラウドAIサービスと自動化ツールの進歩

AWS、GCP、Azureなどのクラウドプラットフォームは、クラスタリングや異常検知をノーコードで試せる機能を提供しています。

環境構築やアルゴリズム実装の負担が軽減されたことで、データサイエンス専門部署を持たない企業でも教師なし学習を活用しやすくなりました。

4.迅速な仮説検証で競争力を高めたいビジネスニーズ

市場環境が変化するなか、企業はデータから素早く示唆を得て意思決定を下す必要があります。

教師なし学習は短期間で顧客セグメントの把握や異常パターンの検出を行えるため、マーケティングやリスク管理のスピードを向上させ、競争優位の確立に貢献します。

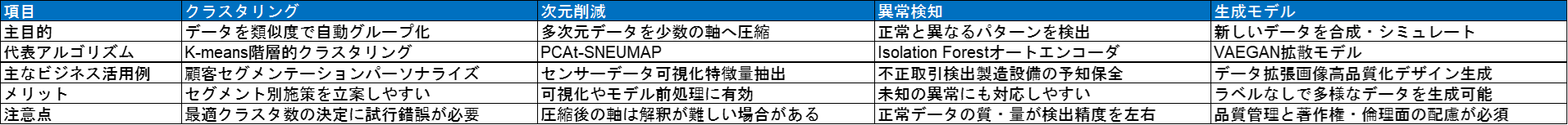

代表的な教師なし学習手法4つ

教師なし学習には目的に応じて複数の系統があります。

本章では「クラスタリング」「次元削減」「異常検知」「生成モデル」という4つの代表的な手法を取り上げ、それぞれがビジネスでどのように役立つのかを解説します。

1.クラスタリング

クラスタリングは、データ同士の距離や類似度をもとに自動でグループを作成する手法です。K-meansや階層的クラスタリングなどがよく使われ、顧客データを購買傾向ごとに分類するなどマーケティング領域で活躍します。

グループの特徴を把握することで、セグメント別の施策立案やパーソナライズが容易になります。

2.次元削減

次元削減は、多数の変数を持つデータを少数の軸へ圧縮し、構造を把握しやすくする手法です。代表例はPCA(主成分分析)やt-SNEで、可視化や前処理に用いられます。

たとえば工場のセンサーデータから主要な変動要因を抽出し、ダッシュボードに表示することで現場判断のスピード向上に貢献します。

3.異常検知

異常検知は、正常時に見られないパターンを検出してアラートを出す手法です。Isolation Forestやオートエンコーダ型モデルが代表的で、金融業界の不正取引検出や製造設備の予知保全に使われます。

ラベルなしで学習できるため、異常例が少ない、もしくは未知の異常を扱う場面で威力を発揮します。

4.生成モデル

生成モデルは、学習データの特徴を捉えて新しいデータを作り出す手法です。VAE(変分オートエンコーダ)や拡散モデル、GANなどが知られています。データ拡張やシミュレーションに利用でき、製品デザインのパターン生成や画像の高品質化など、多様な活用が進んでいます。

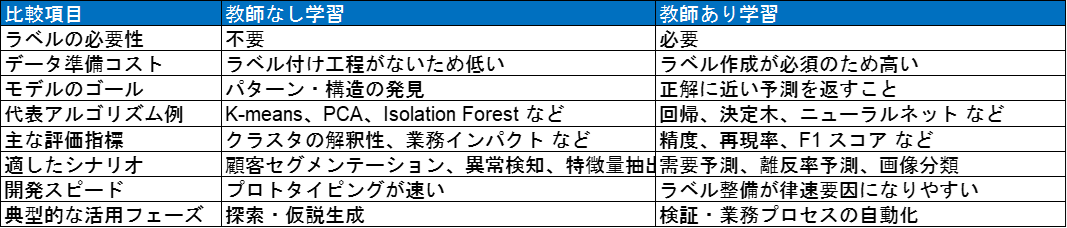

教師なし学習と教師あり学習の違い4つ

教師あり学習は「正解ラベル付きデータ」をもとに予測モデルを構築するのに対し、教師なし学習は「ラベルなしデータ」からパターンを抽出して洞察を得ます。

ラベル作成コスト、モデル評価方法、ビジネス活用フェーズが異なるため、目的やリソースに応じて適切に使い分けることが重要です。

1.ラベルの有無とデータ準備コスト

教師あり学習は、入力に対する正解ラベルを用意しなければ学習できません。たとえば売上予測モデルを作る場合、過去データに実績売上を付与しておく必要があります。

ラベル作成には専門知識と時間がかかるため、大規模データではコスト負担が大きくなりがちです。

一方、教師なし学習はラベルを必要としないため、データ収集後すぐに分析へ進める点がメリットです。

2.学習目標と評価指標

教師あり学習の目標は、未知データに対して正解に近い予測を返すことです。そのため、精度・再現率・F1スコアなど明確な評価指標を設定できます。

反対に教師なし学習は「構造を発見する」こと自体が目的であり、外部の正解が存在しません。

結果の妥当性はビジネス上の解釈や後続施策の効果で判断するケースが多く、評価は相対的・探索的になります。

3.モデル開発プロセス

教師あり学習では、データ前処理 → ラベル付き学習 → ハイパーパラメータ調整 → テスト検証という手順が定番です。ラベルの質がモデル性能を大きく左右するため、データクリーニングとアノテーション工程に工数を割きます。

教師なし学習は、前処理後にクラスタリングや次元削減を試行し、可視化やドメイン知識を使って結果を検証します。ハイパーパラメータ調整は行うものの、ラベル検証の工程がない分、プロトタイピングが速いのが特徴です。

4.ビジネス適用シナリオの違い

教師あり学習は、需要予測や離反率予測など、定量的な目標を持つプロセスに向いています。モデルの精度が直接KPIに反映されるため、ROIを測定しやすい点が魅力です。

教師なし学習は、顧客セグメンテーション、異常検知、特徴量生成など、未知のパターンを探索するシーンで重宝されます。得られた洞察をもとに施策を企画し、後続で教師あり学習やA/Bテストにつなげるといった流れで活用されることが多いです。

その他の細かな違いについては、下記の表をご覧ください。

教師なし学習のメリット5つ

教師なし学習は、ラベルなしデータをそのまま活用できるためデータ準備の負担を抑えつつ、顧客セグメントの発見や異常検知など幅広い用途で素早くインサイトを得られる点が魅力です。

さらに、得られた特徴量を他のモデルへ転用したり、プライバシー規制下でも分析を進めやすかったりと、データ活用の選択肢を拡げる効果があります。

1.ラベル作成コストを削減できる

教師あり学習では専門家によるアノテーションが不可欠ですが、教師なし学習はその工程を省けます。

大量データを収集した直後に分析へ移行できることで、プロジェクトの初期投資を抑えながら短期間で成果を確認できます。

参考:アノテーションとは?おすすめのサービス24選も比較|LISKUL

2.未知のパターンやインサイトを発見できる

クラスタリングや次元削減を用いることで、人手では気付きにくい顧客行動の共通点や潜在ニーズを引き出せます。

既存の仮説に縛られず探索的に分析できるため、新規事業やマーケティング施策のアイデア創出に役立ちます。

3.データ活用のスピードを向上させる

ラベル準備が不要な分、PoC(概念実証)を素早く回せるのも利点です。ビジネス部門が手元データで即座に仮説を検証し、結果を踏まえて施策へ反映するサイクルを高速化できます。

4.教師あり学習の精度向上につながる

クラスタリングで抽出したグループ情報や次元削減で得た本質的特徴を教師ありモデルの追加入力にすると予測精度を高められるケースが多くあります。

前処理として教師なし学習を取り入れることで、既存モデルの改善にもつながります。

5.プライバシー保護と相性が良い

個人情報保護法やGDPRのもとでラベル付きデータを集めにくい状況でも、教師なし学習ならラベルなしデータのみで分析が進められます。

プライバシーリスクを抑えつつデータドリブンな意思決定を支援できる点が、近年注目を集める理由のひとつです。

教師なし学習のデメリット5つ

教師なし学習はラベル作成コストを抑えながらデータから新たな構造を抽出できる一方で、結果の解釈や評価が難しく、ビジネスに応用する際は意思決定までの距離が長くなる場合があります。

また、アルゴリズムの設定次第で結果が大きく変動しやすく、信頼性を確保するためには追加の検証が欠かせません。

1.結果の解釈が難しい

教師なし学習は「似ているデータ同士をまとめた」という事実を提示するだけで、必ずしもその理由を説明してくれるわけではありません。

ビジネス担当者が施策に落とし込むには、クラスタや低次元特徴に対してドメイン知識を使って意味付けし、関係者へ納得感を与えるプロセスが必要です。

2.評価指標が定量化しづらい

教師あり学習のような正解ラベルを基準とする精度やF1スコアが存在しないため、教師なし学習の良し悪しは外部のビジネス指標や後続施策の成果で判断することになります。

過程を数値で比較しにくいぶん、試行錯誤の回数や検証期間が増える傾向にあります。

3.ハイパーパラメータによる結果の揺らぎ

クラスタ数や距離尺度などのハイパーパラメータを少し変更しただけで、クラスタ構造が大きく変わることがあります。

安定した洞察を得るには複数設定で再現性を確認し、意思決定に耐えうる条件を見極める必要があります。

4.ビジネスインパクトへ直結しにくい

教師なし学習は探索的分析に向いている反面、得られたクラスタや特徴量がそのままKPI改善へつながるとは限りません。

施策へ展開する際には、追加でA/Bテストや教師ありモデルを組み合わせて効果を検証し、ROIを示す工程を経る必要があります。

5.誤検知・過学習のリスク

異常検知などの用途では、正常データに含まれるノイズを異常とみなしてしまう誤検知が発生しがちです。ラベルがないため真の異常と誤検知を区別しにくく、運用現場でのアラート疲れを招く可能性があります。定期的な人手確認やモデル更新体制が欠かせません。

教師なし学習の活用事例4つ

教師なし学習は「まずは試してみる」段階から実務へ接続しやすい性質を持っています。

ラベル付けをしなくても良いため導入ハードルが低く、業界を問わず短期間で成果を確認できる事例が増えています。

ここでは代表的な4つの領域を取り上げ、どのような課題に対して効果を発揮しているのかをご紹介します。

1.顧客セグメンテーション:小売・EC

購買履歴やサイト閲覧ログをクラスタリングし、類似行動を示す顧客群を抽出します。

例えば「頻繁に少額購入するグループ」と「セール時のみ高額商品をまとめ買いするグループ」が判別できれば、メール配信内容やクーポン設計をそれぞれ最適化し、CVR向上や離反防止につなげられます。

ラベル不要で短周期に再学習できるため、シーズンやトレンドの変化にも追随しやすい点が強みです。

2.異常検知:金融取引監視

カード決済や送金ログを教師なしの異常検知モデルに通すことで、不正取引の兆候をリアルタイムに捉えます。

正常パターンのみを学習させておくため、新種の不正手口でもスコアが急激に跳ね上がり、早期調査のトリガーとして機能します。ルールベース監視よりも柔軟性が高く、誤検知削減にも寄与します。

3.予知保全:製造ライン

センサー値や稼働ログを時系列で収集し、オートエンコーダやクラスタリングで通常稼働パターンをモデル化します。

摩耗や部品劣化が進むと振動・電流値がわずかにズレ始め、モデルが異常スコアを出力。点検タイミングを事前に通知することで計画外停止を防ぎ、保守コストを削減できます。

ラベル化が難しい「故障前の微細変化」を捉えられる点が評価されています。

4.コンテンツ推薦:メディア & サブスク

視聴履歴や記事閲覧パターンをクラスタリングし、「深夜に短尺動画をまとめ視聴するユーザー」「特定ジャンルの記事を週末にまとめ読みするユーザー」といった行動単位でグループ分けを行います。

各クラスタに類似度の高いコンテンツを自動提示することで、再生完了率や平均滞在時間が向上し、解約率の低下にもつながります。

教師なし学習が抽出した特徴を教師ありモデルへ入力し、精度を高めるハイブリッド構成も一般的です。

教師なし学習を行う方法5ステップ

教師なし学習は「ラベル不要で探索的にパターンを抽出する」点が魅力ですが、場当たり的に試すと結果の解釈に行き詰まりやすいです。

効果を最大化するためには、ビジネス課題と評価方針を先に固めたうえで小さく検証し、改善サイクルを素早く回すことが重要です。

ここでは、教師なし学習の進め方を5つのステップに分けて紹介します。

1.課題と評価方針を定義する

最初に「どんな示唆を得たいか」「示唆が出た後に何を判断するか」を決めます。

たとえば「顧客を購買傾向で分けてメール施策を最適化する」「設備故障の兆候を検知して保守計画を立てる」といった目的です。

評価指標はROIや後続施策の改善率など、ビジネスゴールと直接ひも付くものを設定します。

2.データ収集と前処理を行う

教師なし学習は外れ値やスケール差の影響を受けやすいため、欠損補完・正規化・外れ値検査を丁寧に行います。

カテゴリ変数はワンホット化、数値は標準化などアルゴリズムに合わせた加工が必須です。時系列データの場合は季節性やトレンドを除去してから学習させると構造が捉えやすくなります。

3.アルゴリズム選定とハイパーパラメータ試行

目的に応じてクラスタリング、異常検知、次元削減などを選びます。

クラスタリングならK-meansと階層型を両方試し、クラスタ数や距離指標を変えながらシルエットスコアやエルボー法で妥当性を確認します。

異常検知ではIsolation ForestやAutoencoderを並列に検証し、誤検知率と検知率のバランスを見極めます。

4.可視化とドメイン解釈で洞察を得る

結果を2D・3Dプロットやヒートマップで可視化し、ビジネス担当者と一緒にパターンを読み解きます。

クラスタリングの場合は各クラスタの平均購買額や頻度などKPIを集計し、「購買単価が高いが頻度が低い高価値層」「単価も頻度も低い休眠予備軍」などラベルを付与して施策へつなげやすくします。

5.継続運用とモデル改善

実装後はデータの増加や季節要因でクラスタ構造が変化するため、定期的な再学習とパターン変動のモニタリングが必要です。

結果をもとに実施したマーケティング施策や保全スケジュールの効果を計測し、評価指標に照らしてモデル設定を見直します。

クラウドAutoMLやMLOpsパイプラインを活用すると再学習を自動化しやすくなります。

教師なし学習を導入する際の注意点5つ

教師なし学習はラベル作成コストを削減しながらデータから洞察を得られる一方、運用上の配慮を怠ると期待した効果を得にくくなります。ビジネス部門がスムーズに活用できるよう、以下のポイントを事前に整理しておくことが欠かせません。

1.期待値を適切に管理する

教師なし学習は「未知のパターンを発見する」ための手法であり、最初からKPIを直接改善できるモデルではありません。

導入前に目的と成果イメージを共有し、自動的に売上が伸びるわけではないことを関係者へ説明しておくと、施策検証までのプロセスが円滑に進みます。

2.データ品質と前処理を徹底する

欠損値や外れ値が多いまま学習すると、クラスタ構造が歪んだり異常検知が誤作動しやすくなります。

正規化・欠損補完・外れ値検査を確実に行い、スケールのそろったクリーンなデータを入力することがモデルの安定性に直結します。

3.結果の解釈を支援する仕組みを用意する

クラスタリング結果や低次元プロットは、ドメイン知識がないと意味づけが難しい場合があります。

可視化ダッシュボードや自動レポート機能を準備し、ビジネス担当者が直感的にパターンを理解できる環境を用意すると、施策への橋渡しがスムーズになります。

4.ハイパーパラメータと再現性を管理する

クラスタ数や近傍数などの設定次第で結果が変動するため、試行したパラメータと出力結果をバージョン管理ツールで記録しておくと再現性を確保できます。

モデル更新時には同じ条件で再学習し、差分を比較できる仕組みを整備することが重要です。

5.セキュリティとプライバシーに配慮する

ラベル不要だからといって個人情報保護が不要になるわけではありません。

顧客データを扱う場合は、匿名化やアクセス権限管理を徹底し、GDPRや改正個人情報保護法などのガイドラインに準拠した運用体制を構築してください。

教師なし学習に関するよくある誤解4つ

最後に、教師なし学習に関するよくある誤解を4つ紹介します。

誤解1.教師なし学習は放っておけば自動的に価値ある洞察を生み出す

教師なし学習は確かにラベルを用意せずともデータからパターンを抽出できますが、その結果がビジネス価値を持つかどうかは別問題です。

得られたクラスタや低次元特徴を解釈し、施策へ落とし込むためにはドメイン知識と追加分析が欠かせません。

アルゴリズム任せにせず、専門家が意味づけを行って初めて実務で活きる知見になります。

誤解2.ラベルが要らないので評価を気にする必要はない

ラベルを用意しなくても学習できるのは事実ですが、評価をしなくてよいわけではありません。

クラスタリングならシルエットスコアや業務指標による妥当性確認、異常検知なら誤検知率のモニタリングが必要です。

評価軸を持たずに運用すると、モデルが時間の経過とともにビジネスと乖離し、本来の目的を果たせなくなります。

誤解3.教師なし学習は設定が簡単で専門知識はいらない

クラウドサービスの進歩で手軽に試せる環境は整いましたが、パラメータ設定や結果の解釈には統計学や機械学習の基礎知識が不可欠です。

たとえばクラスタ数や距離尺度の選択を誤れば、意味のないグループ分けが生じてしまいます。ツールの簡便さと分析の難易度は別物であると認識しておく必要があります。

誤解4.ビッグデータでなければ教師なし学習を使う意味がない

教師なし学習は大規模データで威力を発揮する一方、数千件規模のマーケティングデータや社内アンケートでも効果的に活用できます。

むしろデータ量が適度な方が可視化や手動検証がしやすく、解釈に時間をかけられるメリットがあります。データサイズよりも、ラベルが用意できない・未知パターンを探したいという課題があるかどうかが導入判断のポイントです。

まとめ

本記事では、教師なし学習の基礎から背景、代表的な手法、教師あり学習との違い、メリットとデメリット、実際の活用事例、導入手順、注意点までを一挙に解説しました。

教師なし学習とは、正解ラベルが付いていないデータからアルゴリズムが自律的にパターンを抽出し、洞察を得る機械学習手法です。ラベル作成の負担を軽減しつつ、顧客セグメント発見や異常検知など多様な用途で素早く価値を創出できる点が魅力です。

背景には、データ量の爆発的増加とプライバシー規制の強化によるラベル不足があります。クラウドAIサービスの充実により、専門部署を持たない企業でも短期間で検証を始めやすくなりました。

クラスタリング・次元削減・異常検知・生成モデルなど代表的な手法は、それぞれ異なる目的に応じて使い分けます。教師あり学習と比べると評価指標や開発プロセスが異なるため、目的とリソースに合わせた選択が重要です。

メリットとしてはラベル作成コストの削減、未知パターンの発見、プロトタイピング速度の向上が挙げられます。一方で、結果解釈の難しさや評価指標の定義、ハイパーパラメータによる結果の揺らぎなどの課題があります。導入時には期待値管理、データ品質の確保、解釈支援、再現性の管理、セキュリティへの配慮が欠かせません。

小売の顧客セグメント分析、金融の不正取引検出、製造の予知保全、メディアの推薦システムなど、業界を問わず導入事例は増え続けています。ビジネスで成果を得るには、課題定義→前処理→アルゴリズム選定→可視化と解釈→継続運用というサイクルを素早く回し、ROIを測定しながら改善することが鍵です。

教師なし学習はラベル不足という現実的な制約を乗り越え、データドリブンな意思決定を加速させる有力な手段です。ビジネス課題に合わせて適切な手法を選び、小さく検証しながら継続的に改善することで、データ資産を収益へと結び付ける可能性が大きく広がります。

生成AIサービス20選を一覧で比較(2025年版)

生成AIは日々のアップデートが急速で、ChatGPT、Claude、Gemini以外に業務特化の専門的な生成AIも増えてきました。

今回、今注目しておくべき生成AIツールを用途別に20個選出し、一覧表にまとめた資料をご用意しました。

サービス名・提供企業料金・AIごとの特徴・セキュリティ・利用されている分野など、一覧で比較できます。

- 導入検討の初期段階で候補を絞るとき

- 特定業務に適したツールを比較・整理するとき

- アップデートが追えていないので、一次整理を短縮したい

- 社内説明や稟議の補助資料として利用するとき

など、目的に応じてご活用ください。

特にChatGPT、Calude、Geminiについては種別(ROI改善や工数削減、リスク低減など)の導入効果事例をまとめており、利用シーンに応じた判断の補助として活用できるよう構成されています。

無料で取得できますので、ぜひお手元にダウンロードしてみてください。