動画生成とは、テキストや画像、音声といった素材を入力するだけで、AIやクラウドソフトウェアがシナリオ作成から編集・書き出しまで自動で行い、数分で完成形の動画を出力する技術です。

これにより、従来は専門ソフトと高度なスキルが必要だった動画制作を、PC1台とインターネット環境さえあれば誰でも短時間・低コストで実現できるようになりました。

動画生成を活用することで、広告クリエイティブやSNSショート動画を大量に量産できるほか、顧客属性に合わせたパーソナライズ動画でCVR向上も期待できます。

一方、著作権や肖像権の管理、生成品質のばらつき、運用コストの急増など、導入時に注意すべき課題も存在します。

そこで本記事では、動画生成の基本から、注目される背景、活用シーン、技術要素、主要ツールの比較、導入ステップ、課題への対策までをまとめて解説します。

動画制作の効率化やマーケティング成果の最大化を目指す方は、ぜひ最後までご一読ください。

【早見表】生成AIサービス主要20選(2025年版)【社内共有OK】

目次

動画生成とは

動画生成とは、AIやクラウドソフトウェアがテキスト・画像・音声などの素材を解析し、自動で動画を構築・編集してくれる仕組みです。

操作側はスクリプトやキーワードを入力するだけで、カット割り、BGM挿入、字幕配置、トランジションといった工程が一貫して完了します。

そのため、従来は専門知識や高価な編集環境が必要だった動画制作を、PC1台とインターネット接続さえあれば誰でもスピーディーに行える点が最大の特徴です。

AIモデルの精度向上とGPUクラウドのコスト低下が重なり、これまで数時間〜数日かかっていた編集処理を数分で完了できるようになったことや、SNSなどによる動画コンテンツの需要拡大により、利用者が急増しています。

さらに、視聴者の属性や行動履歴に合わせてテキストや画像を差し替える「パーソナライズ動画」も自動生成できるため、マーケティング施策において高いCVRを狙えることも期待されています。

こうした利点から、プロのクリエイターが高品質なアウトプットを短納期で量産するケースはもちろん、動画制作に不慣れなビジネスパーソンが社内研修や商品紹介用のクリップを素早く作る用途まで、動画生成は幅広い現場で導入が進んでいます。

動画生成が注目される5つの理由

動画生成は短時間・低コストで質の高い動画を量産できるようになったことで、マーケティング施策の主軸として導入が進んでいます。

制作費の上昇と動画需要の急増という2つの課題に直面する企業にとって、AI自動化は現実的な解決策となりつつあります。

以下では注目度を高めている要因について説明します。

1.制作コストとリードタイムを圧縮できる

AIツールは撮影・編集・書き出しの工程を自動化し、外部委託費やスタジオ利用料を削減します。

クラウドでの高速レンダリングにより、シナリオ入力から完成までの所要時間は従来の数日から数十分程度へ短縮されるケースも珍しくありません。

2.パーソナライズ配信でCVRを伸ばせる

生成AIはテキストや画像を差し替えた多バリエーション動画を一括出力できるため、視聴者の属性や購買フェーズに合わせたクリエイティブを容易に用意できます。

結果としてクリック率やコンバージョン率を向上させやすく、広告費の効率を高められます。

3.クリエイター不足への解決策になる

動画需要の急増に対し、編集スキルを持つ人材は慢性的に不足しています。

ノーコード操作に対応した生成ツールなら、マーケティング担当者や営業職でも短時間で動画を作成でき、属人化を避けながら制作量を拡大できます。

4.SNSアルゴリズムが動画を優遇する

主要SNSや検索プラットフォームはエンゲージメント向上のため動画コンテンツを上位表示する傾向があります。

生成AIを活用すれば、アルゴリズムに合わせた高速PDCAを実践でき、発見性を高める投稿を継続的に供給できます。

5.技術進化とクラウドGPUの低価格化

文字入力だけで高解像度動画を生成できるマルチモーダルモデルの登場と、クラウドGPUコストの低下が同時に進みました。

これにより、中小企業でもスケールメリットを享受しやすくなり、動画生成は「試験導入」から「本格活用」の段階へ移行しています。

動画生成でできること5つの例

動画生成ツールは「高速かつ柔軟なコンテンツ量産」を実現する手段として進化してきました。ここでは、実務で活用される代表的なユースケースを5つ紹介します。

1.広告・SNSショート動画の量産

15〜30秒の縦型クリエイティブをテンプレート化し、商品名や訴求ポイントを差し替えるだけで数十パターンを一気に生成できます。

アルゴリズムとの相性を検証しやすく、クリック率が高いバリエーションを早期に特定できるため、広告運用のPDCAを加速させる効果が期待できます。

2.ECサイト向け商品紹介動画の自動生成

静止画や商品スペック表をアップロードすると、ズームやパンなどのモーションを自動付与した高解像度のプロモーション動画を出力可能です。

SKU数が多いショップでも、撮影や編集の手間をかけずに全商品の動画化を一括で進められます。

3.研修・教育コンテンツの効率制作

テキスト原稿を入力すると、ナレーション付きスライドやアニメーション動画を自動で生成し、講師の負担を軽減できます。

最新情報の反映や多拠点への共有が簡単になり、学習効果測定のサイクルも回しやすくなります。

4.多言語ローカライズと字幕自動付与

AI翻訳と字幕生成を組み合わせれば、オリジナル映像をベースに複数言語のバージョンを短時間で用意できます。

海外市場向けのプロモーションや社内グローバル研修において、コストを抑えながらスピーディーに展開できる点が評価されています。

5.パーソナライズ動画によるOne-to-Oneマーケティング

顧客の名前、購入履歴、閲覧行動といったデータを変数として組み込むことで、一人ひとりに合わせたメッセージや商品提案を含む動画を自動生成できます。

従来の静的メールより高いエンゲージメントが見込め、アップセル・クロスセルの成果につながるケースが増えています。

リアルタイム配信・デジタルサイネージ連携

APIを介して在庫データや天候情報と連動させることで、状況に合わせた映像を店舗のサイネージへ自動配信する活用も進んでいます。

タイムリーな訴求が可能となるため、来店客の購買意欲を引き出しやすくなります。

動画生成を支える5つの技術要素

動画生成の進化を牽引しているのは、表現力を高める生成モデルと、それをリアルタイムに動かすクラウドインフラの融合です。

ここでは主要な技術コンポーネントを分解して解説します。

1.テキストtoビデオ変換モデル(T2V)

大規模マルチモーダルモデルが、プロンプトからシーン構成・カメラワーク・色調まで一貫生成します。

OpenAI SoraやRunway Gen-3に代表される最新モデルは、文章内の文脈を解析しながら時系列の一貫性を保った映像を出力できるため、わずかな文言調整で複数パターンを量産できます。

2.拡散型生成と時系列コヒーレンス技術

静止画向けに成熟した拡散モデルを時系列方向へ拡張し、フレーム間のブレンドアルゴリズムやモーションフィールド補間を組み合わせて滑らかな動きを実現します。

加えて、視差推定や深度マップ補正を行うことで、被写界深度やカメラパンの自然さも高めています。

3.音声合成・ボイスクローン統合

TTS(Text-to-Speech)エンジンと声質変換モデルを連携させることで、台本入力だけで多言語ナレーションを自動挿入可能です。

パーソナライズ用途では顧客の名前を自然に呼びかけるボイスクローンが効果を発揮し、視聴者とのエンゲージメントを高めます。

4.クラウドGPUとリアルタイムレンダリング基盤

分散GPUクラスタとハードウェアアクセラレーションにより、高解像度動画の生成・書き出しが数分で完了します。

サーバーレス環境やエッジレンダリングを組み合わせれば、デジタルサイネージなど現場でのリアルタイム配信も可能です。

5.オーケストレーションAPIとワークフロー自動化

REST/GraphQL APIやZapier・MakeなどのiPaaS連携により、EC在庫やCRMデータをトリガーに動画生成→配信→効果測定までを自動化できます。

これにより、手動オペレーションを最小化しながら大量のクリエイティブを運用できる体制が整います。

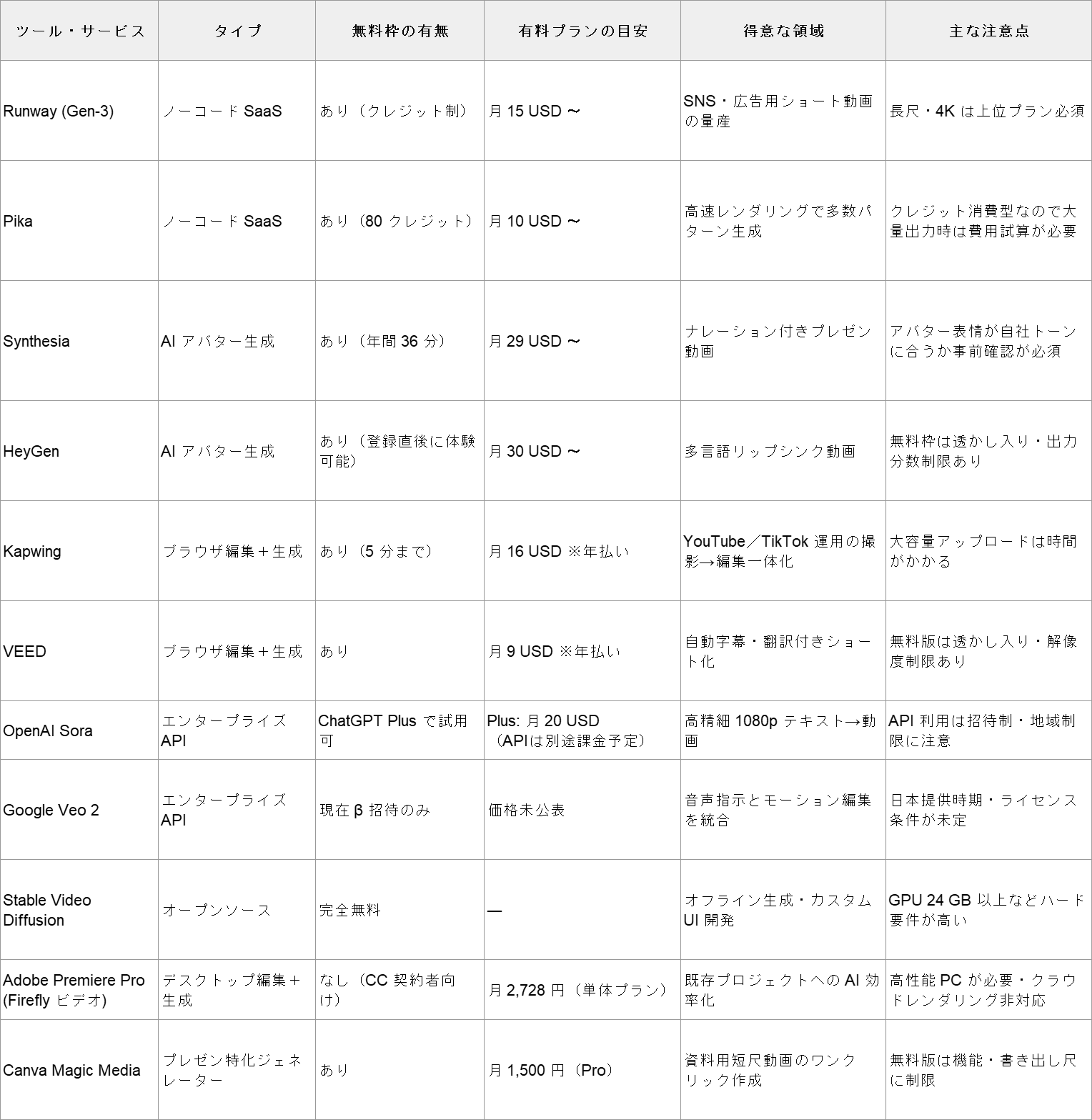

動画生成でおすすめのツールやサービス比較

動画生成サービスは「すぐに試せる無料ノーコード型」から「自社システムへ組み込めるAPI」まで多種多様です。

ここでは代表的なツールを用途ごとに整理し、料金の目安や得意領域などの情報をまとめました。

ノーコードSaaS:RunwayとPika

RunwayはGen-3Alphaを実装したクラウド型のオールインワン編集スイートで、テキストや画像を入力すると数十秒で高解像度動画を生成できます。

個人向けのベーシックプランは月額十数ドルから始められ、チーム共有や4K書き出しは上位プランで解放されます。

Pikaは「Lightning」エンジンによる高速レンダリングが強みで、無料枠でも短尺動画のテストが可能です。有料プランへ切り替えると生成枚数の上限が事実上なくなり、4K書き出しや商用ライセンスが付与されます。

どちらもSNS用ショート動画や広告クリエイティブのA/Bテストに向いており、クレジット消費型であるため長尺コンテンツを量産するときは費用試算が欠かせません。

AIアバター& プレゼン特化:SynthesiaとHeyGen

Synthesiaは数百体のAIアバターを備え、原稿を入力するだけでナレーター動画が完成します。Starterプランが月額3,000円前後、上位プランではブランドアバターの独自開発も可能です。

HeyGenは登録直後に無料で機能体験ができ、翻訳精度とリップシンクの自然さが評価されています。既存動画にAIアバターを合成し多言語版を一括生成する運用が浸透しつつあります。

営業資料や社内研修の「顔出し解説」を短時間で用意したいケースに最適ですが、アバター表情が自社ブランディングに合うか事前確認が必要です。

オンライン編集+生成一体型:KapwingとVEED

Kapwingはブラウザだけで動画生成から細かなタイムライン編集まで完結します。5分以下の生成は無料で試せるため、小規模チームのYouTubeやTikTok運用と相性が良いです。

VEEDは自動字幕・翻訳機能が充実しており、Liteプランなら月額千円台で透かしを外せます。撮影したフッテージをアップロードし、AIスクリプト機能でショートクリップへ自動リミックスするワークフローが人気です。

大容量ファイルを扱う際は、ブラウザアップロード時間がボトルネックになる点を踏まえて検証しましょう。

エンタープライズ /API:OpenAI SoraとGoogle Veo2

OpenAI Soraはテキスト入力から十数秒の1080p動画を生成でき、ChatGPT Plus/Proユーザーは追加費用なしで試用可能です。商用APIは招待制ですが、将来的に用途別課金モデルへ移行予定とされています。

Google Veo2はI/O2025で発表された最新テキスト-to-ビデオモデルで、リアルタイム音声指示とモーション編集が特徴です。現在はパートナー企業を対象にプライベートプレビュー中で、日本での一般提供時期は年内後半が見込まれます。

両サービスとも高品質ながら利用規約や地域制限が変動しやすいため、法務・コンプライアンスチームとの連携が不可欠です。

オープンソース / ローカル運用:Stable Video Diffusion

Stable Video DiffusionはMITライセンス相当で公開されており、社内GPUサーバーでモデルを動かせば完全オフライン生成が可能です。最新版では4Kフレームの滑らかなパン&ズームが再現され、研究開発用途だけでなく機密プロジェクトにも採用されています。

モデルファイルが数ギガバイト単位で大きく、VRAM24GB以上のGPUが推奨されるため、ハードウェア要件を満たせるかが導入の分岐点になります。

参考:Stablity AI

大手プラットフォームの生成機能:Adobe Premiere ProとCanva Magic Media

Adobe Premiere Proは2025年版でFireflyビデオモデルを統合し、テキストプロンプトからB-rollの自動作成や被写体消去が行えるようになりました。追加料金は発生せず、Creative Cloud契約者はそのまま利用できます。

Canva Magic Mediaはプレゼン資料用の短尺動画やアニメーションGIFをワンクリックで生成でき、無料プランでも透かしなし書き出しが限定的に可能です。

ブランドキットと連携すればロゴ・カラーも自動適用され、非デザイナーでも統一感のあるクリエイティブを量産できます。

参考:Adobe Premiere Pro

Canva Magic Media

中国勢と新興モデル:Alibaba Wan2.1ほか

Alibabaが公開予定のWan2.1は解像度とフレーム一貫性で国際ベンチマークの上位を占めており、中国ローカルクラウドでの高速配信が予定されています。DeepSeekなどの新興企業も追随し、コスト競争が激化しています。

中国市場向けキャンペーンでは現地の規制やAPIエンドポイント制限があるため、運用パートナーの選定が成功の鍵を握ります。

動画生成導入の流れ5ステップ

動画生成は「試しにツールを触ってみる」だけでは社内に定着しません。目的と評価指標を先に定め、小規模検証から段階的にスケールさせることが成功の近道です。

以下では一般的な導入プロセスを5つのフェーズに分けて紹介します。

1.目的とKPIを明確にする

まず動画生成で解決したい課題を言語化します。広告のクリック率を上げたいのか、社内研修コストを下げたいのかで必要な機能や品質基準が変わります。

目的を定めたら、視聴完了率やCVRなど成果を測るKPIを数値で設定し、全員が成功イメージを共有できる状態を作ります。

2.既存ワークフローを棚卸しする

現行の動画制作フローを洗い出し、どの工程を自動化すれば時間と費用を最も削減できるかを確認します。

撮影は社外、編集は社内、公開は別部署という分業体制の場合、部門間のハンドオフがボトルネックになることが多いため、生成AIの導入でどこが簡素化できるかを可視化すると効果が見えやすくなります。

3.ツールを選定し小規模PoCを行う

候補ツールを2〜3個に絞り、無料枠や短期ライセンスでPoC(概念実証)を実施します。

この段階では品質、出力速度、操作性、ファイル形式の互換性などを評価し、KPIが達成可能かを検証します。

検証結果をレポート化し、経営層や関連部署へ共有して本番導入に向けた合意を形成します。

4.運用体制とガバナンスを整備する

本格導入前に、生成物のチェックフロー、著作権および肖像権の確認方法、ツール利用規約の管理責任者を明確にします。

併せて、マーケ担当・クリエイティブ担当・法務が連携できるレビュー体制を構築し、属人化を防ぎます。

参考:AIガバナンスとは?企業がいま整えるべき体制と導入方法を解説|LISKUL

5.効果測定と改善サイクルを回す

運用開始後はKPI実績を週次や月次でレビューし、生成クオリティや制作数、配信結果をダッシュボードで可視化します。

目標を下回る場合はプロンプトやテンプレートを改善し、上回る場合は成功要因をナレッジとして横展開します。この継続的なPDCAが動画生成のROIを最大化します。

動画生成導入時の課題と対策6つ

動画生成はメリットが大きい一方、導入フェーズでクリアすべき課題も少なくありません。ここでは代表的な課題と対策を6つ紹介します。

1.生成品質のばらつきとブランド統一感の維持

AIはプロンプトのわずかな違いで色調やレイアウトが変わりやすく、複数担当者が運用するとブランドイメージが散漫になる恐れがあります。

対策として、デザインガイドラインを動画用に拡張し、推奨プロンプトとテンプレートを共有リポジトリで一元管理します。

承認前に自動チェックリストを走らせ、色コードやフォントが基準を満たさない場合は出力を差し戻す仕組みを用意すると統一感を担保しやすくなります。

2.著作権・肖像権・ライセンスのリスク

実写アバターや外部素材を取り込む場合、権利処理を怠ると法的リスクが生じます。

契約時に商用利用範囲を必ず確認し、権利未確認素材のアップロードを禁止するポリシーを社内ルールとして明文化します。

さらに、生成物のメタデータに利用素材のライセンス情報を自動付与するワークフローを設ければ、後追いでの確認作業を減らせます。

参考:知らなかったでは済まない著作権とは?初心者でもわかる事例つき解説|LISKUL

3.個人情報と機密データの取り扱い

パーソナライズ動画では顧客名や購買履歴がシステムに流入します。

クラウド型ツールを使う場合は、保存期間や暗号化方式、データが送信されるリージョンを精査し、情報セキュリティ部門のチェックを必須化します。

機密度の高い案件はローカルGPUでオフライン生成する構成に切り替え、ネットワーク分離を徹底するのが安全策です。

4.運用コストとスケール拡大時の費用急増

クレジット制ツールは小規模運用だと割安ですが、長尺動画や大量生成を始めると課金が急増します。

導入前に月間出力分数と必要解像度を試算し、一定以上のボリュームになったら定額プランやオンプレミスGPUに切り替える「コストしきい値」を定義しておくと、予算超過を防げます。

5.社内スキルギャップとプロンプト依存

生成品質はプロンプトの書き方に依存するため、担当者の習熟度差が成果差に直結します。

定期的なワークショップで成功事例と失敗例を共有し、最適プロンプトを社内Wikiに蓄積することでギャップを縮小できます。

加えて、ツールのUIにガイドチップを表示させ、推奨キーワードが自動補完される設定にすれば、初心者でも一定の品質を出しやすくなります。

6.AIハルシネーションと誤情報の混入

テキスト情報を自動挿入する際、AIが事実と異なる文言を生成するリスクがあります。

字幕や説明テキストを含む場合は、生成直後に校正AIを通す2段階チェックを標準フローとし、人の目によるファクトチェックを最終ステップに追加します。

重要な数値や専門用語は変数として管理し、マスターデータから自動差し込みする仕組みにすると誤情報を大幅に減らせます。

参考:ハルシネーションとは?AIが嘘をつくリスクを低減する方法|LISKUL

動画生成に関するよくある誤解5つ

最後に、動画生成に関するよくある誤解を5つ紹介します。

誤解1.「AIで作れば著作権フリーになる」

生成物そのものの権利はツールの利用規約に左右されるほか、プロンプトに使用したブランド名や画像素材に第三者の権利が残る場合があります。

最終的な動画の商用利用可否は、ツール側のポリシーと素材のライセンスを双方確認して判断する必要があります。

誤解2.「テキストを打つだけでプロ並みの動画が完成する」

確かに自動化で工数は激減しますが、シナリオ設計やブランドに合わせたカラー設定は人間の判断が欠かせません。

特にBtoB向けや高価格帯商材では、構成やトーン調整にクリエイティブディレクションが必要で、完全放置で成果が出るわけではありません。

誤解3.「導入すれば動画部門の人員は不要になる」

AIは単純作業を自動化しますが、KPI設計や効果検証、ナレッジ共有など戦略的タスクはむしろ重要度が高まります。

生成ツールは“アシスタント”として位置づけ、人員を削減するよりも企画力や分析力へシフトさせる方が投資対効果は高くなります。

誤解4.「クラウド型ツールはセキュリティが弱い」

主要ベンダーはISO27001やSOC2など国際認証を取得し、暗号化やアクセス制御を実装しています。

とはいえ機密データを扱う場合は、保存期間やデータセンターの所在地を細かく確認し、必要に応じてローカルGPUでオフライン生成するハイブリッド構成を検討するのが安全策です。

誤解5.「AI生成動画はアルゴリズムにペナルティを受ける」

YouTubeや主要SNSが問題視するのは著作権侵害やスパム行為であり、生成方式自体を理由に順位を下げることは公表していません。

むしろ視聴維持率やエンゲージメントが高い動画を優遇しているため、品質と視聴者価値を担保できればAI生成かどうかは大きな問題になりません。

まとめ

本記事では、動画生成の基本から、注目される背景、活用シーン、技術要素、主要ツールの比較、導入ステップ、導入時の課題と対策までを一挙に解説しました。

動画生成とは、AIやクラウドソフトウェアがテキスト・画像・音声などの素材を解析し、自動で動画を構築・編集してくれる仕組みです。専門知識がなくても無料ツールで手軽に試せるうえ、スクリプト入力から数分でプロ級クオリティの動画を出力できる点が大きな特徴です。

ビジネスシーンで注目される理由は、制作コストとリードタイムを劇的に圧縮できること、パーソナライズ配信でCVRを高められること、人材不足の解消にも寄与することなど多岐にわたります。

広告クリエイティブ量産、EC商品動画、研修教材、多言語ローカライズ、リアルタイムサイネージといった幅広い領域で実用化が進んでいます。

その裏側では、拡散型生成モデルやテキストtoビデオ変換モデル、音声合成、クラウドGPU基盤、ワークフロー自動化APIなどの技術が急速に進化しています。

RunwayやPikaのようなノーコードSaaS、SynthesiaやHeyGenのアバター系、OpenAI SoraやGoogle Veo2のAPI型、Stable Video Diffusionのローカル運用など、用途と予算に応じた選択肢も豊富です。

導入にあたっては、目的とKPIをまず明確にし、既存ワークフローを棚卸ししたうえで小規模PoCから始める3段階アプローチが失敗を防ぐ鍵になります。

ブランドの統一感、権利処理、情報セキュリティ、運用コスト、プロンプト依存といった課題は、ガイドライン整備とガバナンス体制の構築で大半が解決可能です。

動画需要が指数関数的に増えるいま、生成AIを活用したスピーディーなコンテンツ供給体制を整えることは、競争優位を築くうえで避けて通れません。

まずは無料枠で試し、効果測定を通じて段階的にスケールさせることで、リスクを抑えながら最大のROIを狙ってみてはいかがでしょうか。

生成AIサービス20選を一覧で比較(2025年版)

生成AIは日々のアップデートが急速で、ChatGPT、Claude、Gemini以外に業務特化の専門的な生成AIも増えてきました。

今回、今注目しておくべき生成AIツールを用途別に20個選出し、一覧表にまとめた資料をご用意しました。

サービス名・提供企業料金・AIごとの特徴・セキュリティ・利用されている分野など、一覧で比較できます。

- 導入検討の初期段階で候補を絞るとき

- 特定業務に適したツールを比較・整理するとき

- アップデートが追えていないので、一次整理を短縮したい

- 社内説明や稟議の補助資料として利用するとき

など、目的に応じてご活用ください。

特にChatGPT、Calude、Geminiについては種別(ROI改善や工数削減、リスク低減など)の導入効果事例をまとめており、利用シーンに応じた判断の補助として活用できるよう構成されています。

無料で取得できますので、ぜひお手元にダウンロードしてみてください。