DX人材の採用とは、デジタル技術を活用して業務やビジネスの変革を推進できる人材を企業に迎え入れる取り組みのことです。

近年、AIやクラウド、IoTなどの技術革新と市場環境の急速な変化を背景に、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進は経営の最重要課題の一つとされており、それを実現するための人材の確保が強く求められています。

一方で、DX人材は専門性が高く市場に出回る数も限られているため、採用が難航したり、せっかく採用しても社内で力を発揮できないといった課題が生じやすいのが実情です。

そこで本記事では、DX人材の定義から、求められるスキルや採用手法、採用時の注意点、採用後の活かし方まで、DX人材採用の成功に必要な情報を一挙にご紹介します。

DX推進に向けて、最適な人材の採用を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。

【採用後後悔しないために】DX人材のスキルを正しく計測するツール

目次

※本記事は株式会社ギブリー提供によるスポンサード・コンテンツです。

DX人材の採用がこれからの企業には必要

一般的にDX推進を加速するためには、変革をリードできる「DX人材」の採用が不可欠です。単なるITスキル保有者ではなく、デジタル技術を活用して業務やビジネスモデルの改革を実現できる人材こそが求められています。

企業がDXを実現するには、新たなシステムの導入やデータ活用だけでなく、業務プロセスや組織文化の見直しが不可欠です。こうした変革を担うためには、ITとビジネスの両面を理解し、プロジェクトを推進する能力を備えた人材の確保が重要となります。

「DX人材の採用」とは、そうした役割を担える人材を外部から迎え入れる活動を指します。ITエンジニア、データサイエンティスト、プロダクトマネージャーなどの専門職に加え、社内外の関係者を巻き込んでプロジェクトを動かす力を持つリーダー層の採用も含まれます。

従来のIT人材採用とは異なり、企業ごとに求めるスキルや適性が異なるため、ポジション設計や採用要件の明確化が重要になります。加えて、採用後の定着・活躍を見据えた体制整備も不可欠です。

次章では、そもそも「DX人材」とはどのような人材なのかを掘り下げていきます。

そもそもDX人材とは

DX人材とは、デジタル技術を活用してビジネスの変革を推進できる人材のことを指します。単なるITスキルの保有者ではなく、「変革を実現する力」を持つことが最大の特徴です。

デジタルトランスフォーメーション(DX)は、単にアナログ業務をデジタル化するだけでは完結しません。顧客体験の刷新や、新たなビジネスモデルの創出、業務プロセスの抜本的な見直しが含まれます。これらを主導するのがDX人材です。

たとえば、以下のようなタイプがDX人材に該当します。

- データを活用して意思決定を支援する人材(例:データアナリスト、BIエンジニア)

- 業務効率化のためにツールやシステムの導入を企画・設計する人材(例:ITコンサルタント、業務改革担当)

- 新たな価値提供の仕組みを構想し、社内外を巻き込んで実行に移せる人材(例:DX推進リーダー、プロダクトマネージャー)

また、技術的な専門性に加えて、部門横断的な視点やマネジメント力、柔軟な思考もDX人材にとって欠かせない要素です。

従来の「作るIT人材」ではなく、「変える人材」であるという認識が、DX人材を正しく理解する鍵となります。

参考:【DX人材育成ガイド】今日からできるDXスキルを身に着ける方法|LISKUL

DX時代に求められるデジタル人材とその採用・育成のポイント|LISKUL

次章では、なぜ今このような人材の採用が注目されているのか、その背景を解説します。

DX人材の採用が求められている背景にある3つの要因

企業の競争力を維持・強化するためには、DXの実現が避けられず、その中核を担うDX人材の確保が急務となっています。

経営層から現場まで、デジタル変革の必要性が広く認識される中、専門性と実行力を兼ね備えた人材の採用ニーズが急速に高まっています。

特に以下の3つの背景が、DX人材の採用需要を押し上げています。

1.デジタル技術の急速な進展と顧客ニーズの変化

クラウド、AI、IoT、ビッグデータといった技術の進化により、ビジネスモデルやサービスのあり方が大きく変わりました。消費者の期待も高度化しており、従来の業務オペレーションでは競争に立ち向かえません。

これらの変化に即応できる組織を築くには、技術とビジネスを橋渡しできる人材が必要です。

2.社内にDXを牽引できる人材が不足している

経済産業省のレポートでも指摘されているように、日本企業の多くは「DX人材の社内育成が追いつかない」「既存人材のスキルと時代の要請が乖離している」という課題を抱えています。

外部から即戦力となる人材を採用することが、DXのスピードを確保する現実的な選択肢となっています。

3.DXが経営課題として位置づけられている

DXは単なるIT部門の取り組みではなく、経営戦略そのものと捉えられるようになっています。そのため経営層自らが人材戦略を見直し、「誰を採るか」が事業成長の鍵になるという認識が強まってきました。

人事部門だけでなく、経営企画や事業部門と連携しながら採用を行うケースも増えています。

このように、変化のスピードとその重要性の高まりが、DX人材の採用を後押ししています。次章では、DX人材に求められるスキルや資質について、具体的に解説していきます。

DX人材に求められる4つのスキルと資質

DX人材には「技術力」と「ビジネス変革力」の両方が求められます。単にITに強いだけでは不十分で、企業の課題を正しく理解し、デジタルの力で解決策を導く能力が不可欠です。

具体的には、以下の4つの観点でスキルや資質が求められます。

1.テクノロジーに関する理解と実装力

DXの実行には、クラウド、AI、IoT、データ分析などの最新技術を理解し、活用できる力が前提となります。

ただし、深い専門知識を持っていることだけが重要なのではなく、技術の特性を踏まえて「どのように業務や事業に活かせるか」を設計・提案できる視点も重要です。

2.課題発見力と構想力

業務プロセスの無駄や顧客接点の機会損失など、表面的には見えにくい課題を抽出し、解決の糸口を構想する力が必要です。

既存のやり方にとらわれず、ゼロベースで業務や事業を再設計するような思考力が評価されます。

3.組織を横断するコミュニケーション力

DXは単独の部門では完結しません。現場、IT部門、経営層など、利害や視点の異なるメンバーを調整・巻き込む力が問われます。

そのため、テクノロジーだけでなく「人」を動かすマネジメントスキルや、相手の立場に立った伝達力も重視されます。

4.変化に柔軟に対応できるマインドセット

DXの現場では、正解がない中で意思決定しなければならない場面も少なくありません。新しいチャレンジに前向きで、試行錯誤をいとわない柔軟性と学習意欲がある人材ほど、DXの推進役としてフィットしやすくなります。

このように、DX人材には幅広いスキルと柔軟な思考が求められます。技術に強いだけでは務まらず、変革を主導する力が備わっているかどうかが重要な評価軸となるのです。

次章では、こうした人材を採用することによって企業にもたらされるメリットを見ていきます。

DX人材を採用するメリット4つ

DX人材を採用することは、単に人手を補うだけでなく、企業の変革力と持続的な競争優位性を高める大きな投資です。外部から変革の起爆剤となる人材を迎えることで、組織全体のデジタル化が加速し、ビジネスの成果につながります。

主なメリットは以下の4点です。

1.社内にないスキルや視点を取り入れられる

DX人材を採用することで、自社にない専門スキルや外部の視点を取り入れることが可能です。

DXに精通した人材は、最新技術の知見や他社でのプロジェクト経験を持っています。既存社員だけでは見落としがちな改善の切り口や、最先端のトレンドを事業に応用できるため、自社の変革に新しい風を吹き込むことができます。

2.DXプロジェクトの立ち上げ・推進がスムーズになる

DX人材は、構想から実行、社内調整まで一気通貫でプロジェクトをリードできるため、着手から成果創出までの時間を短縮できます。

また、過去の成功・失敗事例を活かして、実行性の高い計画を描けるのも強みです。

3.社内のデジタル人材育成につながる

外部から優秀な人材を採用することで、社内の人材にとってもよい刺激になります。

OJTやプロジェクトの共働を通じて、既存社員のデジタルリテラシーや改革マインドの底上げにもつながり、組織全体の底力が強化されます。

4.企業ブランド・採用力の向上

DXに積極的に取り組む企業は、変革志向の強い人材にとって魅力的に映ります。

DXに前向きな人材が活躍している企業は、業界内で「変革に挑戦している企業」として認知されやすくなります。結果として、DX人材をはじめとする優秀な人材からの応募が増え、採用面でも好循環を生む可能性があります。

このように、DX人材の採用は単なるリソース補填にとどまらず、企業の成長戦略に直結する重要な取り組みです。

次章では、そうしたDX人材を実際にどう採用していくのか、具体的な手法とチャネルをご紹介します。

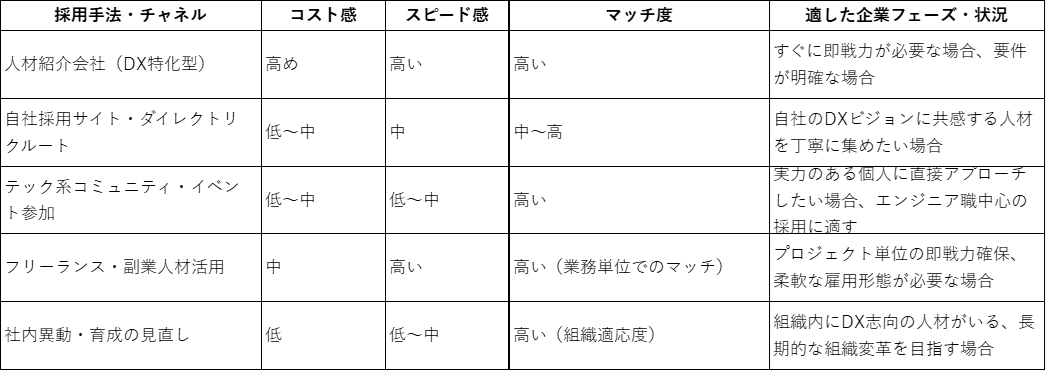

DX人材の採用手法とチャネル5つ

DX人材の採用では、従来の採用手法に加え、専門性に応じたチャネルやアプローチが必要です。市場に流通している人材が限られる中、どのような手法で、どこにアプローチするかが成果を左右します。

代表的な採用手法とチャネルは以下のとおりです。

1.専門性の高い人材紹介会社を活用する

DX人材に特化した転職エージェントやヘッドハンティング会社は、ニッチなスキルセットや経験を持つ候補者を保有しています。

要件定義から候補者との調整まで一括で依頼できるため、スピード感を持って採用したい企業には有効な手段です。

2.自社採用サイトやダイレクトリクルーティング

企業のDX推進方針やプロジェクトの魅力を丁寧に伝えることで、共感した人材を惹きつけることが可能です。

WantedlyやLinkedInといったプラットフォームを活用し、ピンポイントでターゲットにアプローチする「ダイレクトリクルーティング」も近年注目を集めています。

3.テック系のコミュニティ・イベントからのスカウト

ハッカソン、テックカンファレンス、エンジニアコミュニティなどに参加している人材は、スキルへの意欲が高く、実務にも強い傾向があります。

直接交流することで、人物像を深く理解したうえでの採用が可能になります。

4.フリーランス・副業人材の登用

正社員採用にこだわらず、プロジェクト単位で外部人材を登用する方法も有効です。即戦力として短期間で成果を出してもらい、マッチすれば後に本採用に切り替える「トライアル採用」的な運用もできます。

複数の人材プラットフォームがこの領域を提供しています。

5.自社内の異動・育成候補の掘り起こし

外部採用だけでなく、社内に眠るDXポテンシャルを見極める視点も重要です。業務理解が深い既存社員が、デジタルリテラシーを身につけてDXの中核を担うケースも増えてきています。

採用と育成をセットで考えることで、持続的な組織づくりが可能になります。

このように、DX人材の採用では複数のチャネルを併用し、自社のフェーズや課題に合った手法を選択することが成功のカギとなります。

次章では、採用時に見落とされがちな注意点や、陥りやすい失敗について解説します。

DX人材を採用する際に注意すべき4つのポイント

DX人材の採用では、スキルや実績だけで判断するとミスマッチにつながる恐れがあります。

DXは全社的な変革を伴うため、採用の初期段階で期待値や役割のズレがあると、入社後の定着や成果につながりにくくなります。

採用時に特に注意すべきポイントは、以下の4点です。

1.採用目的や役割を曖昧にしない

DX人材の採用では、目的や役割を明確にしておくことが不可欠です。

「DXを進めたいから優秀な人を採る」という抽象的な方針では、候補者も自身の役割をイメージできず、ミスマッチの原因となります。

自社がDXで解決したい課題、その中で担ってほしい業務範囲や責任を明確にすることで、精度の高いマッチングが可能になります。

2.技術力だけでなく、組織適応性を評価する

技術的スキルに加え、現場と連携できるコミュニケーション力や、組織内で信頼を築く姿勢も評価軸に加えましょう。

ハイスキルな人材であっても、自社の文化や組織構造と合わなければプロジェクトが前進しないこともあります。

3.「何を任せるか」を社内で事前に整理しておく

DX人材を採用しても、入社後に明確なプロジェクトや役割が用意されていないケースがあります。すると人材は持て余され、早期離職につながる恐れがあります。

事前にDX戦略を定め、任せる範囲を社内で合意しておくことが重要です。

参考:5つの事例から学ぶ「DX戦略」の立て方と、成功のための3つのコツ|LISKUL

4.報酬やキャリアパスの設計が現実的かを見直す

DX人材は市場価値が高く、給与や働き方への期待も多様です。採用条件が一般的な社内基準と大きく乖離していないか、長期的なキャリアパスが描けるかなど、待遇面・成長機会の提示も採用成功に直結します。

こうしたポイントをおさえずに採用を進めると、採用活動そのものが形骸化し、時間とコストの無駄になりかねません。事前準備と社内の認識合わせが、DX人材の採用成功を左右する重要な要素です。

次章では、採用したDX人材が活躍するために必要な社内体制について解説します。

採用したDX人材を活かすために必要な社内体制

DX人材を採用しても、社内体制が整っていなければ、その力を十分に発揮できません。環境が整備されていないままでは、能力の高い人材ほど早期に離脱するリスクが高まります。成果につなげるには、受け入れ側の体制づくりが不可欠です。

以下の3つの観点で社内体制を見直すことがポイントです。

1.DXを経営戦略に位置づけ、全社での認識を揃える

DXを経営レベルの課題として位置づけることが、人材の孤立を防ぎます。

DXを特定部門の取り組みに留めてしまうと、採用された人材が周囲の理解を得られず、動きづらくなります。

経営陣が旗振り役となり、「なぜDXを行うのか」「どこを目指すのか」を明確に社内に示すことで、DX人材が自信を持って動ける環境をつくることができます。

参考:DX推進とは?推進を成功させるための10ステップと乗り越えるべき課題|LISKUL

2.他部門との連携を支える仕組みをつくる

DXを推進するには、部門横断で動ける連携体制が欠かせません。

DXはマーケティング、営業、カスタマーサクセスなど複数の部門をまたぐ取り組みが多く、属人的な対応では限界があります。

そのため、情報共有のルール、定例会議の設置、プロジェクト単位でのチーム編成など、連携を促す具体的な仕組みが必要です。

現場が部門の枠を越えて連携できる環境をつくることで、DX人材の推進力を組織全体に波及させることができます。

3.自由度と裁量を持たせた運用環境の整備

DX人材が持つ主体性と創造性を発揮させるには、自由度と裁量のある環境が必要です。

DX人材は「指示待ち」ではなく、自ら課題を見つけ、改善策を試行錯誤するタイプの人材が多くいます。細かすぎる承認フローや、変化を嫌う文化が残っていると本来の力を発揮できません。ある程度の裁量を持たせ、チャレンジしやすい風土をつくることが重要です。

加えて、ツールやインフラの整備、継続的なリスキル・アップスキルの支援体制も重要です。DX人材は成長意欲が高いため、学べる環境を整備することで定着率の向上にもつながります。

このように、採用はあくまでスタート地点であり、活躍を支える社内の受け入れ準備こそが、DXを成功に導く鍵となります。

次章では、「自社にとって理想的なDX人材をどう見極めるか」について解説していきます。

自社にとって理想的なDX人材を見極める3つのポイント

理想的なDX人材とは、一般的に優秀とされる人物ではなく、「自社の課題や文化にフィットし、DXを前に進められる人材」です。その見極めには、企業の現状把握と採用要件の設計が不可欠です。

以下の3つの視点を持つことで、ミスマッチを防ぎ、現場で活躍できる人材を見極めやすくなります。

1.自社のDXフェーズを正しく把握する

DXは構想段階・実行段階・定着段階など、進捗度によって必要な人材が異なります。

たとえば、構想段階では戦略思考やプロジェクト立ち上げ経験が重要ですが、実行段階では技術実装や現場調整に強い人材が求められます。

現状を正しく把握せずに採用すると、活躍機会のない人材を招いてしまう恐れがあるため、まずは自社のフェーズに適したスキルセットを明確にすることが必要です。

2.外部人材か内部育成かのバランスを検討する

外部人材と内部育成をどう組み合わせるかが、継続的なDX推進の鍵となります。すべてを外部人材に頼ると、社内にノウハウが蓄積されず、継続的な変革が難しくなる可能性もあります。

一方で、全てを社内育成に任せるには時間がかかるため、両者をどう組み合わせるかが鍵です。たとえば、外部からリーダー格を迎えつつ、実務を担うメンバーは内部育成といったハイブリッド型が有効です。

将来的な内製化を見据えながら、短期と中長期のバランスを意識した人材戦略を検討しましょう。

3.面接では「技術」よりも「態度・適応力」も確認する

DX人材の採用においては、スキルよりも「変化への適応力」と「柔軟なマインドセット」を見極めることが重要です。

書類上は優秀に見えても、現場との関係構築ができなかったり、変化を嫌う姿勢があれば、成果につながりません。

そのため面接では、「不確実な状況で前に進めるか」「部門間の橋渡しができるか」「失敗を学びに変えられるか」といった行動傾向を確認する視点が求められます。

また、自社のミッションやDXビジョンに共感しているかどうかも、定着や推進力に大きく関わるため、合わせて注視すべきポイントです。

このように、「何ができるか」だけでなく「どのように動けるか」「どれだけ共感しているか」を含めて評価することで、自社にとって真に理想的なDX人材を見極めることができます。

次章では、採用活動における「よくある課題」と、それを乗り越えるための対策をご紹介します。

DX人材を採用する際のよくある課題と対策4つ

DX人材の採用は年々注目を集めていますが、実際の現場では「思ったように採れない」「採用しても活躍しない」といった悩みが多く存在します。これは、DX人材特有の採用難易度や企業内の受け入れ体制に起因しています。

ここでは、企業が直面しがちな代表的な課題とその対策を紹介します。

1.応募がそもそも集まらない

DX人材は市場に流通している人数が少なく、転職活動中の人材も限定的です。特に中小企業や知名度の低い企業では、魅力が伝わりづらく、応募自体が集まりません。

対策案:求人票には「技術要件」だけでなく、「DXに取り組む理由」や「経営との距離感」「チャレンジできる環境」などを具体的に記載し、共感を呼ぶ内容にします。また、LinkedInやTech系プラットフォームなど、専門性の高いチャネルを活用しましょう。

2.採用後にミスマッチが起きる

DXの定義や期待する役割が社内で不明確なまま採用を進めてしまい、入社後に「思っていた仕事と違う」というギャップが発生します。

対策案:採用前にDXの全体像とフェーズ、求める業務範囲を明文化し、面接の中で候補者とすり合わせる機会を設けましょう。また、現場担当者や経営層も同席して、期待値を一致させておくことが有効です。

3.採用決定までに時間がかかり、他社に先を越される

候補者が希少な分、複数社から同時にアプローチを受けているケースがほとんどです。意思決定の遅さが機会損失につながります。

対策案:採用プロセスを事前に短縮設計し、書類選考〜内定までのスピードを意識しましょう。技術評価やカルチャーフィットの判断を同時並行で進めるなど、選考フローに工夫を加えることが重要です。

4.採用した人材が孤立し、活躍できない

受け入れ体制が整っておらず、DX人材が既存部門との橋渡しに苦労したり、判断に必要な情報にアクセスできないことがあります。

対策案:入社後すぐに連携すべき部署とのキックオフミーティングを実施したり、役割・期待・意思決定プロセスを明文化することで孤立を防ぎます。さらに、定期的な1on1やフィードバック機会の設計も効果的です。

これらの課題は、どの企業にも起こり得るものです。重要なのは、事前準備と関係者間の共通認識、そしてスピード感のある対応です。採用の成否は、単なる人選だけでなく、プロセス設計と組織の本気度によって大きく左右されます。

次章では、DX人材採用にまつわる「よくある誤解」について整理していきます。

DX人材の採用に関するよくある誤解4つ

最後に、DX人材の採用に関するよくある誤解を4つ紹介します。

誤解1.「ITスキルがあればDX人材になれる」

プログラミングやデータ分析ができれば、DX推進を任せられると思われがちです。しかしDXは「技術」だけではなく、「課題発見」「業務変革」「社内調整」など、ビジネスと組織の理解も不可欠です。

高度な技術者であっても、戦略性やリーダーシップが欠けていればDX人材とは言えません。

誤解2.「外部から人を採用すればすぐにDXが進む」

優秀な人材を採用すれば、即座に成果が出ると期待されがちです。実際には、社内の体制や風土が整っていなければ、どれだけ能力が高くても力を発揮できません。

DX人材は推進役であり、変革の前提となる環境づくりは企業側の責任です。

誤解3.「大企業で活躍していた人はうちでも通用する」

有名企業の出身者なら、自社でも即戦力になると思いがちです。実際には、企業文化や資源、業務スピードなどが異なる中小企業・ベンチャーでは、求められる能力や動き方も変わります。

肩書きよりも、変化への適応力や現場感覚が重要です。

誤解4.「求人票に“DX推進”と書けば自然と応募が来る」

DXというキーワードは人気があるため、記載しておけば人が集まると考えられがちです。実際には、候補者は仕事内容やミッションに敏感です。

具体的なプロジェクト内容や組織体制、なぜDXに取り組むのかといった背景まで伝えなければ、応募にはつながりません。

まとめ

本記事では、DX人材の定義から採用手法、成功のポイント、採用後の活かし方まで、DX人材採用に関する実践的な情報を一挙にご紹介しました。

DX人材とは、単なるITスキルを持つ人材ではなく、デジタル技術を用いて業務やビジネスの変革を推進できる人材を指します。

近年、急速なデジタル化の波と事業環境の変化により、DX人材の採用は企業にとって重要な経営課題のひとつとなっています。技術力はもちろん、課題発見力や社内外との調整力、柔軟なマインドセットなど、幅広い資質が求められます。

人材紹介会社の活用、ダイレクトリクルーティング、フリーランスとの連携など、採用チャネルは多様化しており、自社のDXフェーズや目指す方向性に応じた手法の選定が重要です。一方で、採用時のミスマッチや社内体制の未整備といった課題にも十分に注意が必要です。

採用を成功させるには、「誰を採るか」だけでなく、「どう活かすか」「どう迎え入れるか」までを含めた戦略的な人材活用が求められます。経営層から現場までの意識を揃え、共通の目的意識のもとで体制を整えることで、DX人材は企業変革の推進力となり得ます。

今後DXに本格的に取り組む企業にとって、DX人材の採用は単なる人事施策ではなく、事業成長と組織改革を担う中核戦略となるでしょう。自社に最適な人材像を描き、採用のその先を見据えた取り組みを、ぜひご検討ください。

国内導入社数No.1!エンジニアのスキルを正しく評価するエンジニア/DX人材のスキル可視化ツール『Track Test』(PR)

『Track Test』は、株式会社ギブリーが運営する導入社数No.1のエンジニア/DX人材のスキル可視化ツールです。

豊富な800問以上の問題を組み合わせることで、自社独自の技術課題を簡単に作成・配信します。候補者から提出されたソースコードを自動採点し、レビューをすることができます。

これまで職歴書や、数時間の面接だけではわかりづらかったエンジニア候補者の実務のスキルを可視化すると共に、選考プロセスにおけるスキル見極めのコストを削減することが可能です。

DX推進・デジタル組織の内製化をおこなう大手から、ベンチャー・スタートアップまで幅広い企業が、エンジニア採用・評価・育成のシーンにて、Track Testを活用。

累計350社以上の実績をもとに、Trackカスタマーサクセスチームが伴走しながら最適な技術選考のプロセス設計をサポートします。

詳細は下記サービス資料をダウンロードしてご確認ください。

国内導入社数No.1『Track Test』のサービス資料をダウンロードする<無料>

※本記事は株式会社ギブリー提供によるスポンサード・コンテンツです。

コメント