RPAとは、事務作業やデータ入力などの業務を自動化することができる仕組み・ツールのことです。

これまで人が手作業で行ってきた定型かつ反復性の高い業務を自動化することができます。人の手を使わないので、業務効率の改善や人件費の削減、業務品質の向上に期待できます。

労働人口減少に対する一手として、働き方に多様性を持たせるための対策として、多くの企業が導入を検討しています。

しかし、RPAが社内に定着せず、継続的に活用できていないというケースも多くあります。RPA導入前にありがちな課題を意識して先回りして対策しておくことが大切です。

本記事では、RPAで何ができるのか、RPAを導入するメリットや、定着させるために乗り越えるべき課題、実際に導入した事例などを紹介していきます。RPAへの理解を深めて、自社の業務効率化を実現するために、ぜひ参考にしてみてください。

参考:【2022年版】RPAツール比較17選!プロ直伝の失敗しない選び方も紹介

目次

RPAとは定型業務を自動化させる技術のこと

RPAは「Robotic Process Automation」の略で、PCやクラウド上で行われる業務をソフトウェアロボットを使って自動化する技術を指します。

マウスやキーボードなど、PC上で行う操作をロボットに覚えさせることで、これまで人間が実行しなければならなかった高度な作業を自動化できる技術です。

事務作業やデータ収集・分析業務など、本来人間が行っていた作業を覚えさせ、自動で処理させることができます。

例えば「複数のシステムに同一のデータを入力する」「Excelの情報をシステムに転記する」などの反復性の高い事務作業を人の手を使わずに高速で完了できるので、企業全体の生産性向上に役立つツールです。

国内企業のRPAの導入状況

ICT市場調査コンサルティングのMM総研では、2021年度時点の国内企業のRPA導入状況を調査しています。

調査によると、年商50億円以上の企業の37%がRPAを導入済みということがわかっています。2022年度で導入率は50%に達する見込みです。

年商50億円未満の中小企業ではRPA導入率10%に留まっていますが、25%の企業が導入準備・検討段階にあると回答しており、2022年度を境に普及率が大きく伸びる可能性があると示唆しています。

参考:RPA導入企業が活用を本格化、AI-OCR導入も約2割 ≪ プレスリリース | 株式会社MM総研

AIとの違い

RPAとAIは混同しやすい概念ですが、RPAは標準化されているルール通りに業務を遂行するのに対し、AIは蓄積されたデータをもとにルールを自ら判断できるという違いがあります。

RPAは人間が指示した以外のことは基本的にできず、RPAのみで意思決定することができません。一方AIは学習能力があるため人間に代わって自ら判断ができます。

たとえば、音声・画像の認識や翻訳など、複雑なデータを分析して判断する必要がある業務にはAIが適していると言えます。

参考:業務を自動化する方法3つと対象業務、注意点について徹底解説

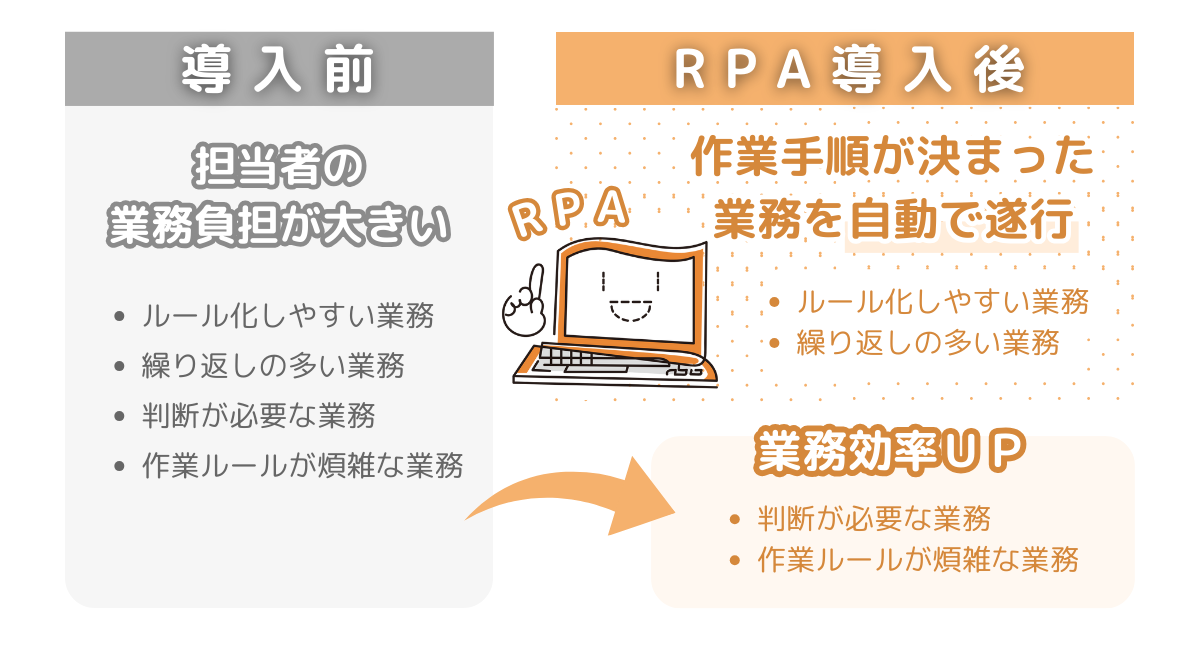

RPAでできること・できないこと

RPAは「何でもできる万能ツール」ではなく、できること・できないことが明確に分かれています。

RPAは作業手順をロボットにおぼえこませるため、「定型」かつ「反復性の高い」業務を自動化することができます。

一方、ロボット自身で情報を判断することはできないので、イレギュラー性の高い業務の自動化はできません。

参考:RPAでできることは?事例、メリット・デメリットをわかりやすく解説│LISKUL

RPAは「作業手順が決まった業務の自動化」ができる

RPAでできることは、作業手順が決まっているルーティン業務の自動化です。

「ルール化しやすい」「繰り返しが多い単純作業」を得意としていて、人間よりも作業スピードが早く、精度も高いです。

RPAでは以下のような業務の自動化が可能です。

- 請求書の処理

- 勤怠管理

- 問い合わせ対応

- メール配信

- 顧客情報のシステム登録

- 在庫管理

- 日時レポート作成

- 競合他社の調査

- SNS上のクチコミ収集

ルール化しやすい業務

決められた作業フローや決まったルールに基づく業務などについては、RPAを利用することで比較的簡単に効率化できます。

たとえば、以下のような作業であればRPAで自動化させることが可能です。

- 送られてきたメールの添付ファイルを自動でフォルダに格納

- 提出書類の不備チェック

- 書類の情報を社内の基幹システムに報告・登録

請求書や経費処理など、定期的に発生する業務などをRPAで自動化できれば、大幅な時間削減を目指すことができます。

繰り返しの多い業務

定期的に何かの情報からリストを作るなど、繰り返しの多い業務にRPAを導入すると効果的です。

- ネット上の自社の口コミ情報の収集など検索

- データ入力やコピー&ペースト作業

上記のように、業務自体は複雑ではないが手作業で行うと時間がかかってしまう業務を自動化対応させることができます。

RPAは「判断が必要な業務」ができない

RPAは決められた要件通りに動くロボットなので、自ら考えて何かを判断することはできません。

そのため、以下のような業務は、RPAには不向きです。

- 「判断」が必要な業務

- 作業ルールが煩雑な業務

- 例外が起きやすい業務

- 物理的な操作が必要な業務

実際に業務を自動化する際、同じ業務の中にRPAの得意領域と不得意領域が混在していることがあります。

例えば「請求書の作成」業務の中で、請求書システムから情報を転記して個別の請求書を作成すること自体はRPAの得意領域です。しかし、値引きなどのイレギュラーがあったときの対応はRPAでは対応できません。

RPAの導入が増えている社会的な背景

RPAを導入する企業が後を絶ちませんが、その背景には以下のようなものが挙げられます。

働き方改革の推進

RPAブームの背景のひとつとして働き方改革の推進があげられます。「生産年齢人口の減少」「働く人のニーズの多様化」を解決するために、就業機会を拡大し、意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが重要な課題となっています。

RPAを活用して複雑な作業を自動化することにより、単純業務をミスなく効率的にできるようにし、一人あたりの生産性を高める狙いがあります。

労働人口の減少

また、RPAブームの背景には、日本の超高齢化社会による人手不足が考えられます。

日本では人口が2053年に1億人を割り、2065年には8,808万人になると推計されています。生産年齢人口が減少する中で生産力を高める手段として注目されているのが、RPAなのです。

2017年の調査によると、日本国内では14.1%の企業がRPAを導入済み、6.3%は導入中と回答しています。また19.1%の企業がRPAの導入を検討していると回答しました。

RPAのみならず、日本企業で業務効率向上のためにIT化やロボット導入を検討することは、必然と言えます。

参考:RPA(働き方改革:業務自動化による生産性向上)|総務省

資料:働きやすさをITで可視化する|組織改善ツール「ハイジ」

RPA導入の3つのメリット

RPAを導入することによって、企業が得られるメリットを3つご紹介します。

参考:失敗しない!RPAを導入する方法|成功事例によりわかりやすく解説

メリット1:業務の効率化

RPAを導入することで、業務の効率化がはかれます。

RPAは人間とは異なり、24時間365日休みなく稼動できます。単純作業を全てRPAに任せることで、人間はコミュニケーションが必要とされる仕事や、クリエイティブな仕事に集中できます。

業務のすみ分けを最適化することにより、効率的に業務が行えるようになり、よりクオリティの高い仕事が実現します。

メリット2:コストの削減

RPAを導入することで、コストを削減できます。

企業経営の中で経費の大きな部分を占めている人件費を、RPAを用いることで削減可能です。

複数の人間で行っていた単純作業をRPAが代わりに実施することで、25~50%の人件費削減が可能と言われています。

参考:今、話題のRPAとは?業務自動化で人件費削減|Sackle

メリット3:ヒューマンエラーの削減

RPAは決められたルールに基づいて作業を正確に行うので、人間のようなミスを起こしません。

人の手で行われる仕事には、どうしても抜け漏れなどのミスが発生しやすいものですが、RPAの導入によってこのようなヒューマンエラーがなくなるので、業務を正確に遂行できるようになります。

RPAの導入事例

現在、日本の企業でRPAを導入し、業務を行っている事例を紹介していきます。

もっと多くの事例を知りたい方は下記記事で20の例を紹介していますのであわせてご覧ください。

参考:RPAの事例・業界別20選!業界別の活用事例でできることを徹底理解│LISKUL

年間1,800万のコスト削減に成功した株式会社ジュピターテレコム(J:COM)の事例

株式会社ジュピターテレコムでは、顧客手続きに関連する入力業務・入金業務をRPAで行うことにより、年間で約1,800万円のコスト削減に成功しています。

導入前の課題

顧客の手続きを行う際、担当オペレーターが複数のシステムを利用し、様々な登録や確認を行っていました。担当者一人に対する業務負担が大きく、長時間労働に伴うコスト増加が課題でした。

導入した業務

モバイルサービス申込(MVNO)業務に対して、試験的に関東地区でRPA半自動ロボを導入しました。また、入金業務の自動化にも導入、2018年9月からは全国でRPAが本格稼働しています。

導入後の効果

業務時間が1件あたり約70%削減され、面談や業務改善に時間が使えるようになりました。また手続きの精度が上がり、安定したオペレーションが可能になりました。今後、年間約1,800万円のコスト削減が見込まれています。

POSデータのダウンロード業務にかかる時間を70%削減したマルコメ株式会社の事例

マルコメ株式会社では卸先企業約50社のPOSデータのダウンロード業務をRPAで自動化し、1社あたり20分かかっていた業務を5分に短縮させ、業務工数を70%削減することに成功しています。

導入前の課題

商品の卸先企業約50社ごとに存在する「POSデータ(レジに記憶されたデータ)」のダウンロードに手間がかかっていました。POSデータダウンロードサイトへアクセスし、データを取得するのに1社あたり約20分を要していました。

導入した業務

POSデータを収集するために、ルーティン業務を自動化できるRPAを導入しました。

導入後の効果

RPA導入後、1社約20分かかっていたダウンロードが5分で終了、作業時間を70%削減できています。

1件につき4時間かかる業務を自動化した立命館大学の事例

立命館大学では会計システムのクリック業務をRPAで自動化させ、1回につき3,000回を要していたクリック業務を削減しています。

導入前の課題

会計システムを導入したものの、支払手続きのための承認・確定操作に膨大な時間がかかっていました。職務権限規程上、権限者責任のもと、支払い手続きの承認が終わった書類に点検印を押すプロセスです。セキュリティのためにあえて分けていた作業ですが、1回の作業で約3,000回繰り返していた「画面クリック」業務に、4時間もかかっていました。

導入した業務

支払い手続きのための確定操作にRPAを導入しました。

導入後の効果

2018年10月時点で数値としての効果測定はできていません。しかし、1回あたり約3000件の業務から開放されるため、心理的な負担がかなり軽くなったと、感覚値で効率化を感じられているとのことです。

参考:キーワードは「定型」「定期的」「大量」。 RPAは大学の業務との相性が抜群|NTTデータ

RPAの定着を阻む3つの課題

RPAは人手不足にあえぐ多くの企業に対し有用なツールですが、あまり活用できていない企業や全社導入に至らないという企業も多くいます。

RPAのポテンシャルを引き出し、社内に定着させるためには以下の3つが課題となります。

- 自動化させる業務が選定できない

- RPAを管理・運用できる人材がいない

- ロボットが作れていない

参考:RPAツールの専門家が語る、RPAの導入を阻む壁の乗り越え方

1.自動化させる業務を選定できない

RPA導入後の最初の課題は「業務の選定」です。どの業務を自動化させるかを選定していく段階で躓くケースが少なくありません。

業務の選定がうまくいかないのは「RPAが社内に浸透していないこと」が要因です。

業務の選定は実際にRPAを利用する現場の方から意見を吸い上げながら進めます。しかし、「RPAで自動化できるもの」「RPAの得意・不得意」などをわかっていない状態で意見を吸い上げても効果的ではありません。

自動化させる業務を洗い出す前に、RPAツールの無料トライアルを実施して、RPAでできることをイメージできるようにしておきましょう。

2.RPAを管理・運用できる人材がいない

RPAツールを使いこなすためにはプログラミングなどの知識が必要となるため、社内にその人材がいないと運用はおろか初期設定すら困難です。また、導入後に担当者が退職してしまい、RPAを運用できる人材がいなくなってしまったため、RPAの継続利用を諦めざるをえなくなったケースもあります。

この場合の対策として、「RPAツールの見直し」が有効です。プログラミングなどの知識を必要としないRPAツールを導入しましょう。

「新たにRPAに明るい人材を採用する」というのも対策の一手となりますが、RPAの設定から運用まで全てその人材に依存することになってしまいます。RPA推進のための担当者を設置するのは良いですが、その担当者に依存しないためにはツール選定が重要です。

3.ロボットが作れていない

RPAで業務を自動化させるためには、ロボットを作る必要があります。このロボット作成ができていないと、当然RPAの効果を実感するのは難しくなり、社内にも定着しづらいです。

ロボットが作れない要因としてありがちなのは、下記の2つのパターンです。

- 通常業務が忙しくてロボット作成が後手になっている

- 担当者一人でロボットを作っている

RPAはロボットの数を増やしていくことで業務の自動化・効率化が進んでいきます。そのため、通常の業務対応と並行してロボットを作っていかないと成果を実感できません。

また、担当者1名でのロボットの制作体制をとると、その人しか理解できていないことが多く生まれ、「現場レベルで使えない」「修正できない」という使い勝手の悪いロボットができあがります。

ロボットの作成は、RPAを実際に使う現場の方が自らの手で作るようにしましょう。通常業務と並行して進めるので日時の工数が増えてしまいますが、「将来的な生産性の向上に必要な投資」と割り切って、コツコツとロボットを作っていく必要があります。

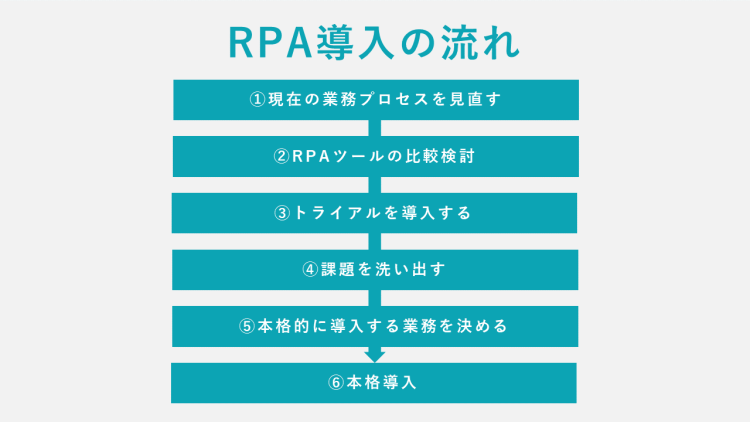

RPA導入の流れ

1.現在の業務プロセスを見直す

現状の業務のどこにRPAを導入するかを検討するために、業務プロセスを見直します。プロセスを改善したい業務や、導入できそうな業務を選び出しましょう。対象業務の詳細な業務量や業務プロセスを可視化し、導入に伴い費用対効果を見積もることをおすすめします

2.RPAツールの比較検討

業務プロセスを見直して、RPAで解決できそうだと思ったらツールを比較検討してみましょう。RPAツールはどれも効率化・ルーティン業務の省略化を目的としていますが、企業規模や部署ごとでに最適かなどの特徴があります。

次の段階ではツールをトライアル導入することでツールとの相性を見極めるので、まずは代表的なツールに目を通しておきましょう。

下記記事ではおすすめのRPAツールを選び、機能ごとに比較しています。ぜひご参考ください。

RPAツール徹底比較10選!自分の会社に最適な業務自動化システムとは?

3.トライアルを導入する

見直したい業務プロセスが決まり、候補となるRPAツールを選んだら、トライアルを導入します。社内システムとRPAの相性などは、その後のツール利用拡大にも大きく影響してきます。RPAのトライアルを導入して初めて気がつくこともあるので、その後の本格導入に備えた大切な情報収集となるでしょう。

4.課題を洗い出す

トライアルを実施した結果を踏まえて、よかったことや課題を洗い出します。実際に導入して気づいたことや、改善案を明確にした上で、その後もトライアルを続けるか新しいツールのトライアルをしてみるか、本格導入に向けての準備を進めていきます。

5.本格的に導入する業務を決める

最終的なトライアルの結果から、本格的にRPAを導入する業務を確定します。またRPAに携わるメンバーに操作方法を研修するなど、本格的にRPAを導入する準備を行います。

6.本格導入

確定した業務に対して本格的にRPAを導入します。導入した後は、運用業務と改善業務を実施していきます。RPAで行われる業務の状態を把握して、実際にどのくらい業務の効率化ができているかを評価・分析します。

RPAツールを選ぶときの2つのポイント

RPAツールを選択する際には、以下の2つのポイントを意識しましょう。

- 現場の人間に使いこなせるか

- 目的に対して十分なサポートが得られるか

RPAツールをお探しの方は以下の記事を参考になさってください

参考:【2022年版】RPAツール比較17選!プロ直伝の失敗しない選び方も紹介

1.現場の人間に使いこなせるか

RPAツールを導入して、現場のメンバーが使いこなせるかどうかを確認しましょう。

RPAは情シス部門の方のように「システムの構築・利用のリテラシーが高い方」だけが使いこなせても意味がなく、営業や経理などの各部署のメンバーが簡単に使いこなせるかどうかが重要です。

RPAのロボット制作は現場レベルで行います。一部のリテラシーがある方だけが使いこなせるような複雑なツールだと、社内に浸透させにくいです。

無料トライアルを導入したら現場のメンバーに利用してもらって、フィードバックをもらうようにしましょう。

2.目的に対して十分なサポートが得られるか

RPAベンダーの「サポートの充実性」も確認しましょう。

「とにかくサポートが充実しているもの」ではなく、「目的に対して必要なサポートが得られるか」を基準に考えると良いでしょう。

例えば「業務の自動化」だけを目的としているのであれば、ツールを使いこなすためのサポートを受けるだけでも十分な場合があります。一方、RPAを導入して「DXの推進」を果たそうとするのであれば、たとえ費用がかかっても「DX推進のためのコンサルプラン」があるものを選ぶと良いでしょう。

営業担当者との商談時には、RPA導入の目的を伝えて、その目的達成に対してどこまでサポートが受けられるのか確認することが大切です。

RPAに関するよくあるご質問

RPAの導入を検討中の方に役立つQ&Aをまとめています。

Q.RPAはどの業務に向いていますか?

A.RPAは、繰り返し行われる定型業務や、ルール化された業務に適しています。たとえば、データ入力や書類の確認、定期的なメール送信などの自動化が可能です。

Q.RPAとAIの違いは何ですか?

A.RPAは定型的な業務を自動化する技術であり、ルールに基づいて動作します。一方、AIは学習を通じて意思決定を行い、変化する状況にも対応できるという違いがあります。

Q.RPAの運用にはプログラミングスキルが必要ですか?

A.一部のRPAツールはプログラミングスキルが不要です。直感的な操作でロボットを作成できるツールも多く、現場スタッフでも扱えるよう設計されています。

Q.RPAで自動化できない業務はどのようなものですか?

A.複雑な判断が必要な業務や、物理的な作業が含まれる業務はRPAには不向きです。RPAはルール通りの定型業務に限られます。

まとめ

RPAとは、PCやクラウド上で行われる業務をソフトウェアロボットを使って自動化する技術です。

RPAを用いることで、これまで人の手で対応していた事務作業やデータ収集・分析業務などを自動で処理させることができます。

RPAは業務効率化やコスト削減、ヒューマンエラーの削減といったメリットがあります。

しかし、RPAを社内に定着させるためには、「業務の選定」「RPAの管理・運用を行う人材の確保」「自動化のためのRPAのロボット作成」など乗り越えるべき課題をクリアすることが大切です。