スケジュール管理は、限られた時間の中で複数の業務をこなさなければならない社会人にとって必須のスキルです。

しかし、時間が経つに連れて徐々に業務やミーティングが増え、スケジュール通りに予定を進めるのが困難になります。結果的に業務が終わらず、上司や先輩に「タスクが終わり切りませんでした」と気まずい報告をしている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

スケジュール管理で重要なのは、「失敗している人の共通点を理解しておく」ことです。

スケジュール管理とは、目標を時間内に効率よく達成するための計画と実行のプロセスです。失敗している人の共通点を理解しておけば、自身のスケジュール管理のどこが誤っているのかを認識し、改善につなげられます。

本記事では、スケジュール管理の基本手順を確認した後、スケジュール管理に苦手な人の特徴と改善のコツを解説します。また、Googleカレンダーを使った管理テクニックや避けるべきポイントについても紹介しています。

この記事さえ読めば、今後スケジュール管理で失敗をしなくなるでしょう。

結果、上司からの指摘も減り、周囲からの評価も自然と高まるはずです。

目次

スケジュール管理の基本的な手順6ステップ

スケジュール管理において、まずは以下の基礎的な手順をおさえる必要があります。

- 目標を設定する

- タスクの洗い出しをする

- 優先順位を決める

- 所要時間を見積もる

- 期限を設定する

- スケジュールをまとめる

最低限この手順さえ踏めば、スケジュール管理で失敗しにくくなります。

本章では、スケジュール管理を成功させるために外せない、6つの手順を詳しくご紹介します。

目標を設定する

スケジュール管理の第1歩は目標設定です。

目標を設定すると、達成すべきことが明確になります。例えば、「明後日までにプロジェクトAを完了する」や「毎日30分資料を読む時間を確保する」など、できる限り具体的な目標を立てましょう。

目標が明確であればあるほど、計画を立てる際の指針となり、モチベーションにもなります。

参考:KPIとKGIの違いとは?目標達成のために覚えておきたい正しい設定方法|LISKUL

タスクの洗い出しをする

次に、目標達成のために必要なタスクを全て書き出します。

タスクを書き出すと、必要なリソース(時間・人など)を適切に配分できるようになります。例えば、プロジェクトAを完了するために「リサーチ」、「デザイン」、「レビュー」、「修正」などのタスクが必要ならば、抜け漏れのないように全部書き出してください。

大きなタスクも細分化してリストアップすると、スケジュールの全体像を把握しやすくなります。

優先順位を決める

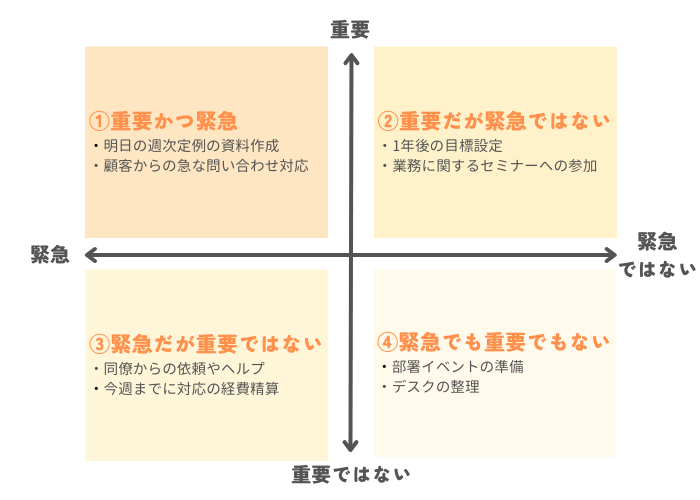

続いて、細かくリストアップしたタスクに優先順位をつけます。

優先順位をつけると、緊急のタスクにも柔軟に対応できます。

ここで、「重要度」・「緊急度」に分けた優先順位の具体例を紹介します。

「重要度」と「緊急度」が高いものから順に 1 → 2 → 3 → 4 となります。

このように、タスクを「緊急度」・「重要度」にわけ、優先順位をつけることで、タスクの見落としや放置を防げます。

所要時間を見積もる

各タスクにかかる時間を見積もります。

時間を見積もると、過密なスケジュールを避けられるようになります。例えば、過去のプロジェクトで「リサーチ」に3時間かかった経験があれば、それを参考にして余裕を持たせた見積もりを行います。

これにより、予期せぬトラブルにも対応しやすく、現実的なスケジュールを組めます。

期限を設定する

具体的な期限を設定します。

期限を決めると、計画的に行動できます。例えば、「今月末」や「明日」ではなく、「○○月○○日○○時」まで正確に記しましょう。

また、着手タイミングも設定すると、進捗管理や計画の遂行がよりスムーズになり、スケジュール全体の遅延を防げます。

スケジュールをまとめる

最後に、これまでの手順を1つにまとめ、同じツールやアイテムで管理します。

1つにまとめると、スケジュールを確認するためにツールを行ったり来たりする必要がなくなります。

その結果、予定を飛ばす心配やタスクを見落とす失敗も減ります。

スケジュール管理に失敗している人の共通点

本章では、スケジュール管理に失敗している人の原因を5つ紹介します。

- 業務にかかる時間の見積もりが粗い

- 優先度を理解できてない

- 周囲とのコミュニケーションが不足している

- 振り返りを行えていない

- ツールを使いこなせていない

実は著者もこれらの原因に当てはまっていました。

もし、原因のいずれかに心当たりがあれば、ぜひ続きを読んでみてください。

失敗する原因を理解しておくと、スケジュール管理の失敗を未然に防げるようになります。

業務にかかる時間の見積もりが粗い

業務にかかる時間の見積もりが粗いと、スケジュールが過密になり、次のタスクに移行する際に遅延が発生します。

その原因として、業務のプロセスや各タスクにどれだけの時間がかかるかを正確に予測できていないことが考えられます。

例えば、会議の準備として、資料をまとめる作業を1時間で終わると見積もったものの、関連資料の収集や要点のまとめ、資料の理解に時間がかかり、結局3時間以上かかることがあります。

このような状況が続くと、他のタスクにも遅れが生まれ、スケジュール全体が遅延してしまいます。

参考:「工数見積もりの精度が低い」を解決する5つのコツと見積手順を解説!|LISKUL

優先度を理解できていない

優先度を理解していないと、重要なタスクが後回しになってしまいます。

その理由は、緊急性の低いタスクや目先のタスクに時間やリソースを割いてしまうからです。

例えば、日常的な雑務に時間を取られすぎて、クライアントとのミーティング準備が後回しになったとします。その結果、準備不足でミーティングの質が低下し、クライアントに伝えるべき情報を正確に伝えきれないかもしれません。

このような状況は、タスクの「重要度」と「緊急度」を正しく判断できていないことが原因です。

周囲とのコミュニケーションが不足している

周囲とのコミュニケーションが不足すると、タスクの重複や漏れが発生します。

部署内での情報共有やタスクの割り振りが不十分だと、誰が何をすべきかが曖昧になります。

例えば、上司から受けた指示を十分に確認せずにタスクを進めたとします。同じタスクを他のメンバーも同時に進めていたため、二重でタスクを実施してしまうケースがあります。この重複に気づくのが遅れると、無駄な作業が増え、全体の効率が低下します。

周囲とのコミュニケーション不足が、タスクの重複や漏れを生み出しています。

参考:ビジネスコミュニケーションとは?3つの必須スキルと意識すべきポイント|LISKUL

振り返りを行えていない

振り返りを行わないと、同じミスを繰り返してしまいます。

なぜなら、計画と実行のズレを確認できず、どこでスケジュール管理に失敗しているかがわからないからです。

例えば、プレゼンテーションの準備に時間をかけすぎた理由を振り返らずに、次回も同じ手順で準備を進めてしまうと、再び時間が足りなくなる可能性があります。

何度も失敗してしまうのは、振り返りを軽視した結果です。

ツールを使いこなせていない

スケジュール管理ツールを使いこなせないと、計画が乱れる恐れがあります。

その理由は、スケジュールの全体像を把握しにくくなり、重要な予定やタスクが見落とされたり、タスクの優先順位が不明確になるからです。

例えば、リマインダーや通知機能が搭載されているにも関わらず、その機能を活用できていないと、時間に気付かず会議の参加に遅れる心配があります。

スケジュール管理ツールの基本的な機能を理解していないことが原因で、全体の計画が崩れてしまいます。

スケジュール管理が上手くなるコツ14選

本章では、スケジュール管理が上手くなるための具体的なコツを14個ご紹介します。

スケジュール管理のコツを身に着けると、スケジュール管理が確実にできるようになります。

また、コツを理解すると、スケジュール管理にかけていた時間を他の活動に充てられるようになり、業務の効率化が図れます。

著者の実体験や感想も交えていますので、ぜひご参考にしてみてください。

1. 個人のスケジュールにバッファをもたせる

とにかくバッファをもたせましょう。タスクにバッファを持たせることで、期日内に仕事が完了するだけでなく、予定よりも早くタスクの提出ができるようになり、上司から仕事が早いと認識してもらえるようになります。

具体的なコツは、2つあります。

- タスクごとに最低でも1.5倍近く作業時間がかかると見積もり、予定よりも1.5倍の長さでカレンダーをおさえます

- 突発的タスク用にバッファをとり、スケジュールが埋まっていなくてもあらかじめカレンダーに「予定あり」と1時間程度自由に動ける時間をおさえます

2つのコツを実践すると、スケジュール通りに予定を進めやすくなります。意識的に個人のスケジュールに余裕をもたせていきましょう。

スケジュールにバッファをもたせると、心にも余裕ができ、急なタスクにも冷静に対応できるようになりました。

2. タスクをできる限り細分化する

1つのタスクを具体的な行動がイメージできるまで分解していきましょう。初めにタスクをできる限り細分化すると、進捗状況を細かく把握でき、スケジュール通りに計画が進みやすくなります。

タスクが「プレゼンテーションの作成」の場合、まずは大まかにタスクを分けましょう。

- テーマ決め

- 資料の構成

- リサーチと情報収集

- スライド作成

- デザインとフォーマット

- 内容の修正やフィードバック

- リハーサル

- 最終チェック

次に、行動のイメージができるまで細かくタスクを分けましょう。

例えば、「リサーチと情報収集」の場合、

- 既存資料の確認と整理

- 関連文献の読み込みと要約

- 必要なデータや統計情報の収集

- インタビューやアンケートの実施(必要に応じて)

- 集めた情報の整理と分類

このように、タスクを具体的なステップや行動が明確になるまで細かく分けましょう。

以前は、タスクの粒度が大きく、進捗状況がみえず「これもやらなきゃ」「あれも必要だ」と焦る瞬間が頻繁にありました。しかし、タスクの細分化により、焦る瞬間が激減しました。

3. 休憩もスケジュールに組み込む

どんなに多忙でも休憩をスケジュールに入れましょう。休憩を取ると、仕事にメリハリがつき、集中力と生産性が向上します。

ここでおすすめするのが、時間管理法の1つである「ポモドーロ・テクニック」です。その理由は、集中作業と休憩を交互に繰り返すと、脳に疲労が溜まりにくいからです。よって、長時間の作業でも高いパフォーマンスを保てます。

ポモドーロ・テクニックの具体的なステップは次の通りです。

タイマーをセットし、その間は他のことに気を取られずに作業に集中します。

↓

5分間の休憩を取ります:

タイマーが鳴ったら、短い休憩を取ります。この休憩時間には、ストレッチをしたり、軽く歩いたりリフレッシュしましょう。

↓

このサイクルを4回繰り返します:

25分作業+5分休憩のサイクルを4回行った後、長めの休憩(15〜30分)を取ります。

ポモドーロ・テクニックを活用すると、効率的に仕事を進められます。忙しいとつい忘れがちな休憩時間を意図的にスケジュールに組み込むことが重要です。

休憩を疎かにしていたときは退勤までに集中力が切れ、作業効率が低下していました。しかし、意識的に休憩を挟むようになった今では、退勤前まで集中力を維持し、タスクに取り組めるようになりました。

4. タスクにかかった時間を記録する

タスクにどれだけの時間を要したかをリアルタイムで記録しましょう。1つのタスクにかかった時間を記録すると、今後の時間管理が正確になり、スケジュールの精度が向上します。

この際のコツは、リアルタイムでかかった時間を記録することです。もし1日の最後にまとめて時間を記録しようとすると、思い出すために無駄な時間がかかったり、記録そのものを忘れてしまう心配があります。

そこで、役立つツールが「Foucus To-Do」です。基本料金無料かつ、先程紹介した「ポモドーロ・テクニック」が組み合わさった時間管理ツールです。また、かかった時間を自動で記録してくれるため、おすすめです。

タスクにかかった時間を記録する際は、リアルタイムで記録しましょう。

1日の終わりに「Focus To-Do」の統計レポートをチェックしています。その日にかかったタスクごとの作業時間や、過去の記録をまとめたレポートから、自分の作業傾向も読み取れるため、同じタスクに取り組む際にかかる時間がわかるようになりました。

参考:ポモドーロテクニックを実践できるアプリ「Focus To-Do」の使い方を徹底解説 | SUNGROVE

5. 上司とスケジュールを共有しておく

自身のスケジュールを上司に共有しましょう。スケジュールの共有により、進捗の遅れや問題を早期に発見でき、迅速に対処できます。また、周囲からのサポートを受けやすくなります。

スケジュール共有する際には、2つのステップが必要になります。

1. 書き方を全て揃えましょう

項目が整うと、一目でスケジュールが理解できるようになります。

| 修正前 | 修正後 |

| ・Aさんから記事のFBを貰う | 【記事FB】Aさん |

| ・1人で定例会の資料作成 | 【資料作成】個人 |

| ・B社のCさんとミーティング | 【打ち合わせ】B社Cさん |

このように、【】で業務内容を示し、その後ろに誰が関わるかを順番に表すと、一覧性が高くなるでしょう。

2. リアルタイムでスケジュールを共有しましょう

最新のスケジュールがわかると、適切な対応をとってもらいやすくなります。古いスケジュールを共有するのではなく、常に新しいスケジュールを上司に共有しておきましょう。タスクの進捗状況を把握するためにも、自身のスケジュールは上司と共有しておきましょう。

上司とスケジュールを共有したことで、上司の予定に合わせタスクのフィードバックの時間を細かく調整できるようになり、上司からフィードバックを貰える回数も増えました。

6. 週次レビューを上司にお願いする

毎週末、上司に週次レビューを依頼しましょう。

上司と進捗状況を確認すると、問題点を早期に発見し、改善策を講じることができます。また、次週の計画もあわせて相談でき、次週も迷わずに業務に励めます。

上司に週次レビューを行ってもらう際に、以下の具体的なアクションを事前に準備しておきましょう。

- 今週取り組んだタスクリストを作成(完了、進行中、未着手と明記)

- 「YWT手法」を用いて行った毎日の振り返りを整理

- 次週の計画を仮策定(優先順位やデッドラインも記載)

- 質問リストを作成

- メモの準備

これらを前もって準備しておくと、より詳細かつ的確なフィードバックを提供してもらえるでしょう。次週の予定をスケジュール通りに進行するためにも、上司に週ごとのレビューを依頼しましょう。

週次レビューを上司にお願いしたことで、1日単位のスケジュールではなく、1週間単位で次につながる具体的なアドバイスをもらえるようになりました。そのおかげで、毎週の計画がより実行しやすくなり、全体的なスケジュール管理も改善しました。

参考:【報連相を完全マスター】怒られない報連相をするためのポイントとコツ|LISKUL

7. タスクが完了する度にスケジュールを見直す

タスクが完了する度に、スケジュールを見直しましょう。なぜなら、ヌケモレを防ぎ、常に最新のスケジュールで業務を進められるからです。

1つのタスクが完了したら、その時点で次に取り組むべきタスクを確認し、優先順位も再確認しましょう。仮にスケジュール通りに進んでおらず、スケジュールに変更がある場合は次の動きにしたがってください。

- 現状を把握し、どの部分が遅れているのか、あとどれくらい時間が必要なのかを明らかにしましょう

- 「重要度」・「緊急度」にわけ、優先順位を見直しましょう

- 優先順位を考慮し、スケジュールを再調整しましょう

- 上司に新しいスケジュールを共有しましょう

このように、タスクを終える度にこまめにスケジュールをチェックしましょう。

タスクの完了ごとにスケジュールを再確認するようになり、優先順位を意識してタスクに取り組めるようになりました。その結果、緊急かつ重要なタスクを先延ばしせず、期日通りにスケジュールを進行できるようになりました。

8. タスクの達成度を毎日振り返る

毎日タスクの達成度を振り返りましょう。なぜなら、どこに改善が必要かを特定できたり、どのようなアプローチが成功につながったのかを確認できるからです。

その結果、同じ失敗を避けられ、成功した方法や戦略は継続できます。

ここからは、振り返りに役立つYWT手法(わかったこと・やったこと・次にやること)を紹介します。具体例として、以下の通りです。

クライアント向けのプレゼン資料を完成させました。

W:わかったこと

プレゼン資料の作成に予想以上の時間がかかり、デザインの細部にもっと早い段階で取り組むべきだと気づきました。

T:次にやること

明日は、プレゼン資料を基にリハーサルを行い、タイミングや内容を最終調整します。

このようにYWT手法を用いて日々の振り返りを行うと、タスクの達成度がはっきりし、次の日の業務計画をより効果的に立てることができます。「失敗の経験」を「成功の行動」に変えるためにも、毎日タスクの達成度に対する振り返りは行いましょう。

YWT手法を使い、タスクの達成度を毎日振り返るだけではなく、振り返った内容を個別に蓄積しています。これにより、同じ問題でつまずいた際に自己解決のヒントが得られるようになりました。

9. 目標を視覚化する

目標の視覚化は、目標を達成するために有効です。目標を視覚化すると、達成するべきゴールが明確になり、モチベーションが向上します。さらに、目標達成に向けた行動が一貫して行えます。

目標を視覚化させるコツは、「タスク」と「目標」を並べて書くことです。

| タスク | 目標(完了時刻・具体的な内容) |

| 記事執筆 | 本日17:00までに「コツ14選のタスクが完了する度にスケジュールを見直す」までを完了。 |

「タスク」と「目標」を並べて書くと、それぞれのタスクがどの目標と関連しているかが見えやすくなります。その結果、目標を見失わなくて済みます。このように、見える化された目標のおかげで、目標達成までの道筋が自然とみえ、スケジュール通りに予定が進みやすくなります。

タスクに具体的な目標を追加することで、タスクの方向性や期日が明確になりました。また、具体的な内容や数字と共に上司へ報告できるようになりました。

10. 5分以内で終わる仕事は直ぐに取り組む

「緊急度」「重要度」に関わらず、5分以内で終わるタスクは即座に処理していきましょう。短時間で終わるタスクを後回しにすると、タスクが積み重なり、タスク漏れを引き起こす原因になります。結果、周囲に迷惑をかける恐れもあります。

5分以内にできる具体的な業務をいくつか挙げてみます。

- メールへの返信

- 社内チャットへの返信

- 提出書類へのサイン

- 日報の入力

- 会議室の予約

- 仕事の進捗報告

- アンケートへの回答

これらの短時間で終わる仕事は気付いた瞬間に処理し、重要な仕事に集中できる時間を確保しましょう。

一瞬で終わるメールや社内チャットなどの返信は、目に入った瞬間にすぐ取り組むように心がけています。これにより、タスクが溜まるのを防ぎ、業務に集中しやすくなりました。

11. 退勤前に翌日の予定を確認・調整しておく

翌日の予定を退勤前に確認することは、次の日の業務を円滑に進めるためには必須です。予定を事前に確認すると、翌日の1日の流れを把握でき、必要な準備を整えられます。

実は、翌日の予定でチェックするべきポイントは4つあります。

- 緊急タスク対応時間の確保

:1時間程度の緊急タスクに対応できる時間を取っているか確認します。

- 休憩時間の確保

:休憩時間を十分に確保しているかを確認し、リフレッシュする時間を確保します。

- 未完了タスクの再スケジュール

:今日完了できなかったタスクを翌日のどの時間帯に取り組むのかを明確にします。

- 予定の重複確認

:予定の重複がないかを確認し、スケジュールが無理なく進行するように修正します。

スムーズに翌日の業務を進めるためにも退勤前の予定確認・調整を推奨します。

退勤前に翌日の予定を確認・調整することで、翌朝「何から業務に取り組もう」と悩む時間がなくなり、業務をスムーズに開始できるようになりました。

12. 完了したタスクを消去していく

完了したタスクはすぐに消去しましょう。

終わったタスクをいつまでも抱えていると、脳内が整理整頓されていない部屋のように散らかってしまいます。必要なものを探すのに時間がかかるのと同じように、不要なタスクに紛れて重要なタスクを見逃してしまう可能性があります。

これを避けるために、タスク管理ツールで完了したタスクにチェックを入れたり、手帳に消し込み線を引きましょう。その結果、優先順位を再確認でき、脳内もスッキリします。

完了したタスクは終えた段階で、消していきましょう。

タスクを完了させたときには、タスクそのものを消すのではなく、タスクの上に線を引いたり、タスクの横にチェックを付けるようにしています。その結果、後から振り返った際に、何に取り組んだかを確認でき、過去の努力も一目で把握できます。また、自己評価にも役立っています。

参考:【2024年最新版】タスク管理ツールおすすめ26選を比較!選び方も紹介|LISKUL

13. 予定が入った時点で予定を控える

予定が入った時点で直ちにスケジュールに書き込みましょう。

予定をすぐに記録すると、予定をわざわざ記憶しておく負担を減らせます。そのため、頭の中をクリアに保て、タスクに集中しやすくなります。

例えば、会議の予定が入ったら、その場でカレンダーアプリや手帳に予定を書き込み、通知まで設定しましょう。その場での予定の書き込みが難しければ、メモだけ残し、今の予定が終わり次第すぐに書き込みましょう。

予定が入った時点で必ず予定は控えておきましょう。

以前は、予定の記録を後回しにし、既に予定が入っている時間帯に新しいタスクやミーティングを重複して入れてしまうことがありました。しかし、予定が入った時点で瞬時に記録するようになり、予定の重複やタスクの漏れがなくなりました。

14. 自らが扱いやすいツールやアイテムを使う

自分に合った使いやすいツールやアイテムを選びましょう。

無理に難しいツールを使うと、操作に時間がかかり、スケジュール管理に余計な時間がかかるだけでなく、ストレスも溜まります。続けやすいツールを使い、スケジュール管理の習慣をまずは身につけましょう。

デジタルツールが苦手な人は紙の手帳を使うと良いでしょう。手書きのメリットを活かしながら、スケジュールを管理できます。一方、デジタルツールが得意な人はカレンダーアプリを活用すると、効率的にスケジュール管理ができます。

スケジュール管理に取り組む際には、自分に合ったツールやアイテムを使いましょう。

あらゆる機能が詰まったスケジュール管理アプリは、逆に管理が難しかったので、最初は単純なツールの利用をおすすめします。個人的に「Googleカレンダー」がシンプルで使いやすく、ラクにスケジュール管理ができるようになりました。

ツールを使うなら、まずは「Googleカレンダー」を試してみよう

昨今では数多くのスケジュール管理ツールがありますが、身近なツールでも、必要十分なケースもあります。例えば「Googleカレンダー」は、他のスケジュール管理ツールでできることを幅広くカバーしながら、シンプルで直感的に使えるため誰でもカンタンに使えます。

本文では、「Googleカレンダー」をさらに効果的に活用するための応用テクニックをご紹介します。これらのテクニックを活用することで、日々のスケジュール管理をもっとスムーズに行い、時間を有効に使えるようになるでしょう。

それでは、Googleカレンダーの応用テクニックを見ていきましょう。

通知設定をする

通知設定をすると、時間が近づいたタイミングでアラートやメールでカレンダーの予定を教えてくれます。

そのため、重要な予定を忘れずに管理でき、予定の見落としや遅刻を防げます。

通知機能の設定の仕方は、以下の通りです。

新しい予定に通知を設定する際は、左上の「作成」から「予定」を押します。

その後「その他のオプション」をクリックすると、予定入力画面が開きます。

次に、「通知」を押すと、「通知」か「メール」を選べるので、好きな方を選択してください。最後に、「保存」を押すと設定が完了します。

Google ToDO リストと連携する

Googleが提供するタスク管理ツール「Google ToDoリスト」は、Googleカレンダーと連携ができます。

連携すると、Googleカレンダー上で直接ToDoを作成できるようになります。また、ToDoをカレンダーに反映させられ、スケジュールとToDoを1つの画面で確認することが可能になります。

ToDoとの優先順位を意識しながらスケジュールを調整できるようになるので、効率的です。

ここからは、 Google ToDO リストとの連携方法を説明します。

左上の「作成」から「予定」を押します。次に「タスク」をクリックし、「タイトル」などの必要事項を設定し、「保存」すれば完了です。

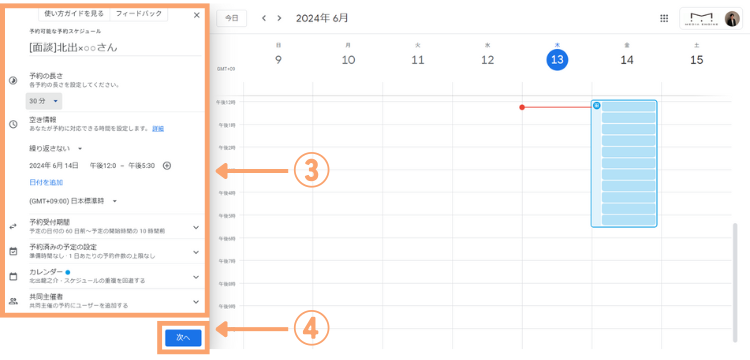

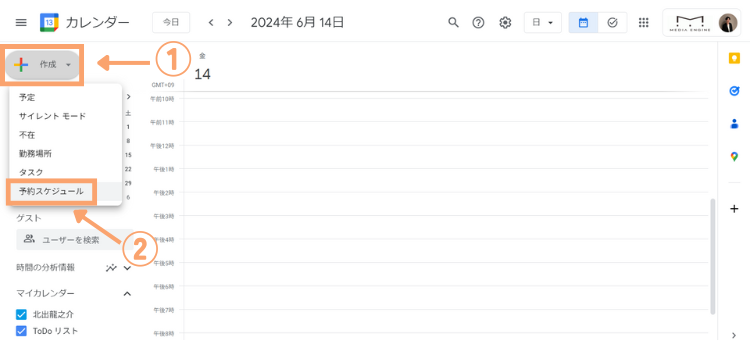

予約スケジュールを作成する

予約スケジュールの作成とは、日程を簡単に調整できる機能です。

この機能は、カレンダー上で予約用のページを作成し、予約枠の中から好きな時間を選んで予約ができます。この機能の魅力は、相手が都合の良い時間を選択するだけでスケジュール調整ができる点です。

そのため、メールや社内チャットで「この時間空いていますか」と毎回上司にスケジュールを確認する手間が省けます。

ここからは、実際に予約スケジュールの作成方法を紹介します。

「タイトル」 「予約の長さ」 「通常時の空き時間」 「予約受付期間」「枠と枠の間の準備(休憩)時間」 「1日に受ける枠の上限」 など好きに設定ができます。設定が決まったら、 「次へ」 をクリックします。

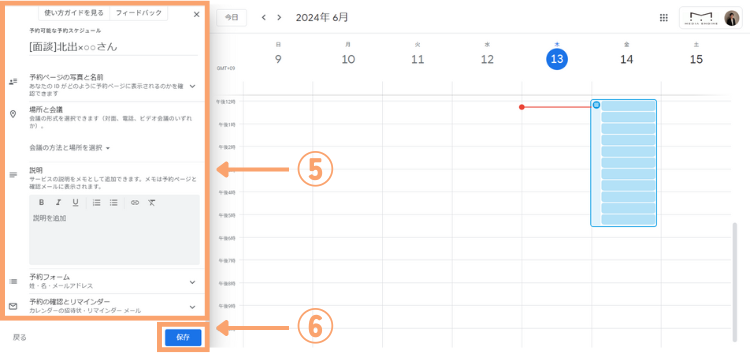

さらに、設定が必要であれば、「予約ページの写真と名前」「場所と会議」「説明」「予約フォーム」「予約の確認とリマインダー」に情報を追加します。必要項目を埋め終えれば、「保存」を押して設定が完了です。

これだけは絶対にやってはいけない注意点

ここまでスケジュール管理に失敗しないための手順・コツ・ツールを紹介してきましたが、以下の4つをやってしまうとせっかく管理したスケジュールも全てが水の泡になってしまいます。

- スケジュール管理を「ゴール」にする

- 1日の業務終了時間を決めない

- 頼まれたことを断れない

- 初めから100%のクオリティを求めてしまう

そうならないために、最後にここだけはチェックしてください。

スケジュール管理を「ゴール」にする

スケジュール管理が「ゴール」ではないことを忘れないでください。

スケジュールを立て終えると、それだけでタスクを達成した気持ちになって満足しがちですが、実際は何も達成できていません。目的を見失うと、無駄な時間を費やすだけになってしまいます。

ゴールを見失ったときは、上司にタスクの目的を尋ねるようにしましょう。

1日の業務終了時間を決めない

1日の業務終了時間を決めないのは危険です。

終わりの時間を決めないと、だらだらと仕事を続けてしまい、予定が後ろ倒しになって残業が増える原因になります。

始業前に仕事の終了時刻を上司と擦り合わせる必要があります。

頼まれたことを断れない

頼まれたことを断れないのも問題です。

余裕がなくても頼まれたことに応えようとすると、スケジュールが崩れ、現在のタスクが業務時間内に終わらなくなります。その結果、プレッシャーや焦りが生じてメンタルに悪影響を及ぼします。

上下関係に縛られず、余裕がないときは素直にできないと断りましょう。

初めから100%のクオリティを求めてしまう

初めから100%のクオリティを求めることも避けるべきです。

完璧にタスクをこなそうとすると、クオリティは上がりますが時間がかかり業務効率は落ちます。ゆえに、他のタスクの進捗まで停滞してしまいます。

もちろん時間が許す限り質にはこだわってほしいですが、まずは期限内にタスクを終えることを最優先してください。

スケジュール管理に関するよくあるご質問

スケジュール管理について、お悩みの方に役立つQ&Aをまとめています。

スケジュール管理とは何ですか?

目標を期限内に達成するために、計画し実行し振り返るプロセスです。予定表を埋めること自体が目的ではありません。

失敗する人の共通点は何ですか?

見積りが粗い、優先度が曖昧、コミュニケーション不足、振り返り不足、ツールを使いこなせない等が挙げられます。

基本手順はどう組めばよいですか?

タスク洗い出し→優先順位→所要時間見積り→配置→実行→振り返り、の流れです。週次で棚卸しすると破綻しにくいです。

すぐ効くコツは何ですか?

バッファを持たせることです。作業は想定より伸びる前提で枠を確保すると遅延が減ります。

ツールは何から試すべきですか?

まずはカレンダー等の基本ツールで十分な場合があります。通知設定や共有運用を整えるだけでも改善します。

まとめ

改めて、スケジュール管理の重要ポイントは、「失敗している人の共通点を理解しておく」ことです。

スケジュール管理を実施する際には、まず自身がどこでつまずいているのかを明らかにしましょう。そのうえで、基本手順を意識しながらスケジュール管理に取り組むと失敗を防げます。

さらに、スケジュールの共有や所要時間の記録といったコツを実践することで、スケジュール管理がより上手くいくようになります。ただし、スケジュールを「ゴール」にしてしまうなど、一瞬でスケジュールが崩れる可能性が高い言動には注意してください。

本記事を参考にスケジュール管理を行うことで、今後のスケジュール管理で失敗することなく、これまでよりも効果的に時間を活用できるようになるでしょう。

コメント