今やインターネット上にあるコンテンツの半分以上がCMSで作られている時代。これから新しくホームページを開設する予定の方やリニューアルを検討している方の中には、CMSに関心を持たれている方が多いのではないでしょうか?

しかし一概にCMSといっても様々なタイプがあり、ホームページ初心者が自社に合ったCMSを選ぶのは容易ではありません。

そこで、今回の記事では、CMS選びの際に必要となる基本情報を改めて解説したうえで、自社に適したCMSを選ぶポイントをご紹介します。

特に注目度の高い15社については、表形式で料金や機能の違いが比較できる一覧表をご用意していますので、以下よりぜひダウンロードしてご活用ください。

この記事をお読み頂ければ、CMSに関連する基礎知識を深めるだけでなく、自社に合ったCMSを選び、成果を上げることができるでしょう。

おすすめのCMSの選定基準は、「ホームページ CMS」で検索してでてきた上位記事9個分の情報から、紹介頻度の高い順にCMSを選び、まとめています。

※スコアリングや掲載している企業情報などは2025年2月時点のものです。

目次

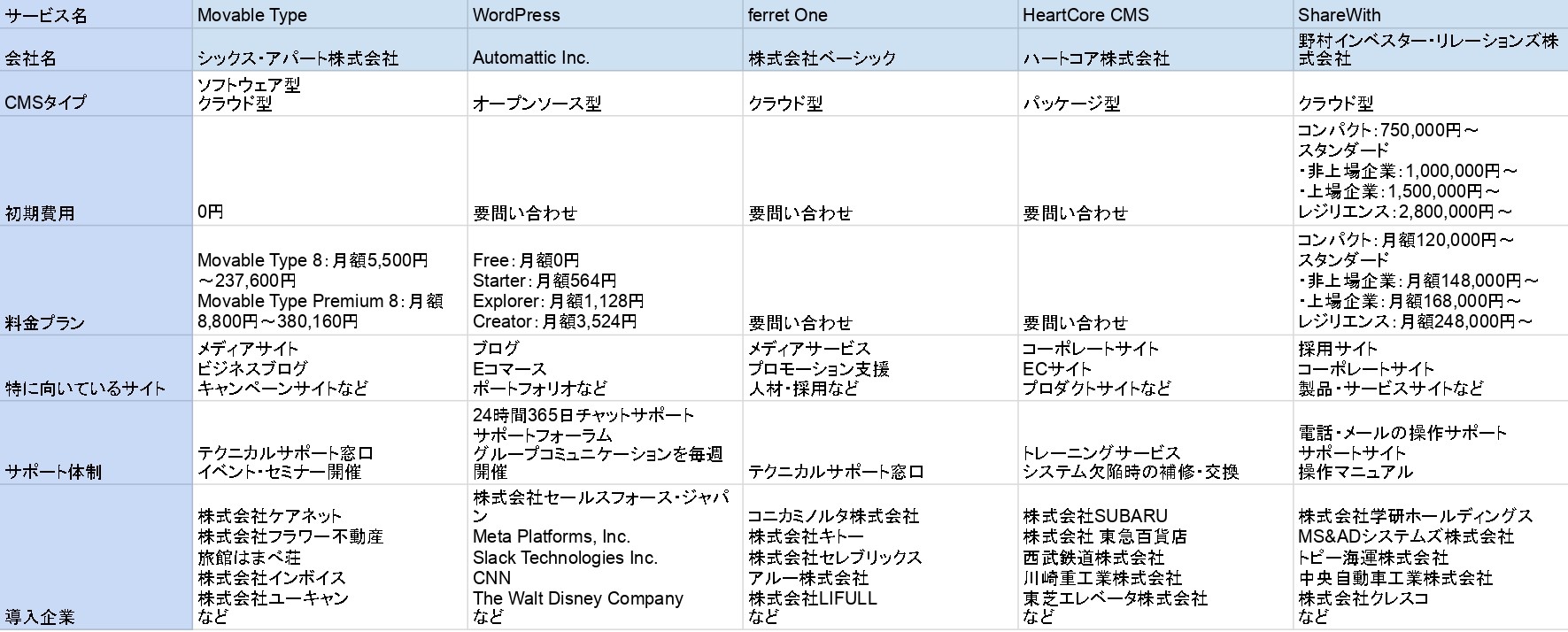

- <比較表>ホームページ作成時におすすめのCMS15選

- CMSとは、Webサイトを作成・管理するシステム

- CMSを利用してホームページを運営する12のメリット

- 3つのタイプ別CMSの特徴

- CMSの導入時に注意しておきたいこと

- 3つのタイプから自社に合ったCMSを選ぶ方法

- 1.Movable Type/シックス・アパート株式会社

- 2.WordPress/Automattic Inc.

- 3.ferret One/株式会社ベーシック

- 4.HeartCore CMS/ハートコア株式会社

- 5.ShareWith/野村インベスター・リレーションズ株式会社

- 6.Drupal/Drupal

- 7.BlueMonkey/クラウドサーカス株式会社

- 8.SITEMANAGE/株式会社シフト

- 9.NOREN/株式会社アシスト

- 10.STUDIO/STUDIO株式会社

- 11.はてなCMS/株式会社はてな

- 12.a-blog cms/有限会社 アップルップル

- 13.おりこうブログ/株式会社ディーエスブランド

- 14.Connecty CMS on Demand/株式会社コネクティ

- 15.Ameba Ownd/株式会社サイバーエージェント

- その他おすすめのCMS

- CMSに関するよくあるご質問

- まとめ

<比較表>ホームページ作成時におすすめのCMS15選

本記事で紹介している15個のCMSの違いがひと目でわかる一覧表をご用意しました。短時間でサービスの比較をしていただけます。

CMSとは、Webサイトを作成・管理するシステム

CMSとは、コンテンツ・マネジメント・システム(Content Management System)の略です。ホームページは、通常HTML(文章構造を指定するための言語)やCSS(デザインやレイアウトに必要な言語)といった専門言語を用いて構築します。CMSは、そうした専門知識が無くても容易にWebサイトを制作・管理できるシステムです。

CMSと他のホームページ作成法との違い

CMSと従来からのホームページ作成法が、どう違うかというと、大きくは3点あります。

1. ブログのように簡単にサイトを更新できる

HTMLなどの専門言語を使って作成する場合、「タグ」と呼ばれる文字列の記述によって構築するため、その言語の意味を理解していなければサイトを構築することは出来ません。

一方でCMSではHTMLがわからなくてもブログと同じような感覚で更新することが可能です。

2. PCにインストールする必要がない

「ホームページビルダー」などのホームページ作成ソフトでは、PCにソフトウェアをインストールし、そのPCからでしか更新することができません。しかし、CMSではネットワーク上のツールでコンテンツを作成・更新するため、ソフトウェアをPCにインストールする必要がありません。

3. FTPがいらない

従来のホームページ作成法では、PC上でコンテンツを作成し、FTP(=Webサーバーとファイルの送受信する仕組み)を通じてデータをアップロードしなければなりませんでした。CMSでは最初からネットワーク上でコンテンツを編集するためFTPが必要ありません。

世界のWebコンテンツの半数以上はCMS!

2019年5月に発表された調査結果によると、インターネット上で提供されるコンテンツの過半数以上がCMS経由で提供されていることが明らかになりました。

現在では企業のマーケティングから個人の趣味サイトまで幅広いシーンで利用されています。その理由は、従来の手法よりホームページの更新が簡単で、コストも削減できるなど、初心者にも運営しやすいメリットが盛りだくさんだからです。

企業やお店のホームページを作成、リニューアルする方は、CMSのメリットや特徴をしっかり理解したうえで、自社の目的に合ったCMSを導入することをお勧めします。

参考:WordPressが増加-5月CMSシェア |マイナビニュース

CMSを利用してホームページを運営する12のメリット

CMSには、さまざまなタイプのものがありますが、概ね共通したメリットがあります。まずはCMSを使ってホームページを作るメリットを理解しておきましょう。

1.「簡単」にホームページを更新できるので「業務に集中」できる!

ホームページは本来、HTMLやCSSといった言語を用いてページ内の文章やデザイン、レイアウトを記述する必要があります。しかし、CMSを用いれば、Webブラウザ上で直接テキストを入力し、掲載したい画像をアップロードするだけで、簡単に更新することができます。そのため、自社のWebサイトを構築するために、高度な専門知識を深める必要がなく、本来の業務に集中できます。

2.「端末を問わず」更新できる!

CMSは、ホームページに関連するデータを自社サーバー、あるいは提供元のサーバー上で一元管理します。ですから、インターネットさえつながっていれば、スマホやタブレットPCなど、端末を問わずブラウザから編集することができます。

3.「場所を問わず」更新できる!

CMSはインターネットがつながっていれば、どこにいてもWebサイトを編集できます。移動中の車内や自宅、出張先の海外でも更新が可能です。更新の利便性が向上すると更新回数も増え、SEOへの好影響も期待できます。

4.「指定した時間」に更新できる!

- CMSでは、あらかじめ日時を設定しておけば、その時間ぴったりに記事を公開したり、非公開にしたりできます。以前は手作業で更新しなければなりませんでしたが、CMSでは自動的に行うことができます。

例えば、下記のような際に利便性を発揮します。

- 元旦と同時に新年のあいさつを公開する

- 深夜0時に新商品に関する情報を公開する

- キャンペーン終了と同時に情報を非公開にする など

5.編集権を振り分け、「複数の担当者」で運用できる!

CMSでは、更新する場所や端末を問わず、他部署や異なる営業所の担当者と編集権を振り分けて、複数の担当者でホームページを運用することができます。ホームページ作成ソフトをインストールしたPCから更新する場合と比べると、はるかに効率的に運用できます。

6.外注より「格安」でWebサイトを運用できる!

CMSを利用して自社内でホームページを作成すると、外注よりも格安で運用できます。

例えば、無償で公開されているCMSを利用した場合、サーバー代以外の費用をほとんどかけることなく制作することも可能です。

また制作会社にホームページの更新を依頼すると、その都度費用が発生しますが、自社で更新すれば更新費用が不要なため運用費を軽減できます。

7.「スピーディー」に情報を発信できる!

制作会社に更新を依頼した場合、反映されるまでに1日から数日の時間がかかります。CMSでは、公開したい情報を入力して送信するだけでコンテンツを更新できるため、出したい情報を出したいタイミングでスピーディーに発信することができます。

8.サイト全体の「Webデザインの統一感」が崩れない!

ページによってレイアウトがバラバラだと、使い勝手が悪いだけでなく、「ユーザーが目的のページにたどり着けない」といったリスクも生じます。

しかし、CMSで作成したWebサイトは、テンプレートと呼ばれるファイルが使われており、ヘッダー、フッターなどの共通部分を一括して変更することができます。そのためページ全体の統一感が崩れません。

9.「スマホに対応」したホームページを自動生成できる!

スマホに対応していないWebサイトは、検索エンジンの評価を下げてしまいます。しかしCMSでは、スマホに対応したテンプレートが用意されており、自動的にスマホサイトを生成することが可能です。ただし、CMSによっては有料の場合もあるので、しっかり確認しましょう。

10.「SEO」に強い!

CMSで制作されたホームページでは、検索エンジンに好まれるコードで構成されており、検索エンジンから評価されやすい傾向にあります。またページメニューやパンくずリスト、サイトマップなど、内部リンクを自動的に整えてくれるので、内部SEOを強化できます。サイト内のページ数を上限なく増やすことができる点も、SEOの強化につながります。

11.問い合わせ対応などの「業務負担を軽減」できる!

CMSを利用すれば、社内で簡単にコンテンツを追加することができます。そこで商品やサービスを紹介するページを充実させていけば、ユーザーの疑問を解消し、メールや電話等の問い合わせ業務の負担を減らすことができます。

12.「SNSと連動」して効果的に運用できる!

CMSに載せた新規記事と同じ内容を自動的にSNSにも投稿する機能を利用すれば、手早く短期間で情報を拡散させることが可能です。SNSとの連動によって、ホームページだけではリーチできないユーザーにも情報を届けることができます。

3つのタイプ別CMSの特徴

CMSには、ソースコードが一般公開されている「オープンソース型CMS」をはじめ、企業が有料・無料で提供している「クラウド型CMS」、ビジネス向けに開発された有料ライセンスを購入する「パッケージ型CMS」の3種類があります。

まずは、CMSのタイプ別の特徴を理解して、自社にいちばん適しているタイプを見つけましょう。

1.オープンソース型CMS

オープンソース型CMSとは、ソースコードが一般公開されているCMSのことで、誰でも自由に利用や修正、頒布することが許されており、その高い拡張性が特徴です。その代表格が「WordPress」です。

オープンソース型は、CMSプログラムを自社が用意したサーバーにインストールして利用します。このタイプの多くはライセンス費用が無償です。導入や運用にあたってのサポートはありませんが、有名なCMSは参考となる書籍やWebサイトが豊富にあります。

費用

ライセンス費用は無償であっても、サーバー費用やドメインの取得費用は別途用意する必要があります。また機能を高めるための拡張プラグインも有償で提供されています。それでも、商用パッケージ型CMSに比べると格段に費用を抑えることができます。

セキュリティ

ソースコードが開示されているため、脆弱性が発見されやすく、攻撃の標的になりやすいのがオープンソース型の弱点です。セキュリティ対策は自己管理となりますので、プラグインを使って管理画面を強化するなどの対策は必須です。

難易度

このタイプのCMSは、自社に必要な機能を持たせたWebサイトを構築したい企業に向いています。更新作業は比較的やさしいのですが、問題はサイトの立ち上げ時やトラブル発生時の対応です。

オープンソース型には、基本的にサポートが無いので、ある程度専門知識のある人材がいれば安心です。社内の人材で構築ができなければ、他社に制作を委託することも併せて検討が必要です。

2.クラウド型CMS

クラウド型CMSとは、インターネットとつながったPCさえあれば導入できるタイプです。サーバーとセットで利用できるため、導入へのハードルが低いのが特徴です。このタイプの代表としては「Wix」や「Jimdo」などが挙げられます。

費用

利用料は、基本的に月額もしくは従量課金制となります。初期費用を抑えたい方には特にお勧めです。ソフトウェアのメンテナンスコストが発生しない点でも利用しやすいでしょう。価格はサービスを提供するベンダーによって異なります。

クラウド型CMSには、無料プランを設けられているものもありますが、機能制限や広告表示などの面からビジネス向きではありません。ビジネス用途では、無料プランは試用程度にとどめ、広告表示など不要な情報が表示されない有料プランをお勧めします。

セキュリティ

脆弱性が発見された場合、ベンダー側で勝手に修正プログラムにバージョンアップをしてくれるため、常に最新状態で利用することができます。システムやサーバーにトラブルが発生した時には、開発側の対応に依存してしまうため、信頼できるベンダーを選んでリスクを軽減しましょう。

難易度

クラウド型CMSはオープンソース型よりも拡張性が低いため、比較的サイトの構築は簡単です。また、ビジネス用に特化したクラウド型CMS「あきばれホームページ」では、操作の不明点は電話で問い合わせることができます。

3.商用パッケージ型CMS

パッケージ型CMSとは、提供元が開発したライセンスを購入する買い切り型のタイプです。ライセンス買い切り型CMSのソフトウェアを自社が管理するサーバーにインストールして利用します。ビジネスで運用するにあたって必要な機能が最初からひと通り揃っているので、初期費用に余裕のある企業にお勧めです。

費用

このタイプは、ライセンス買い切り型のため、導入時に比較的高額なライセンス費用が必要となります。価格帯は幅広く、例えば、安いものでは10万円を切るものもありますが、大企業向けに機能を充実させたパッケージでは、100万円以上の初期費用が必要となるケースもあります。自社の規模やWeb運用予算を鑑みて導入を検討しましょう。

セキュリティ

セキュリティの充実度は、提供元によって異なりますが、概ね商用CMSでは充実したセキュリティ機能を持っています。例えば、「Movable Type」はセキュリティ強化のためのさまざまな機能を導入しており、脆弱性が見つかれば、すぐに対応しています。

難易度

商用パッケージ型CMSは、初めからビジネス向けの機能が整っているので、プラグインを購入しなくても直ぐにサイトを構築することができます。比較的自由度は高いですが、手順が少し複雑なものもあります。

商用パッケージ型CMSの強みは、不具合や障害が起こった時の責任の所在が明確な点です。不明な点は、サポートサービスに問い合わせることができるので、初心者には心強いです。

CMSの導入時に注意しておきたいこと

1.デザインの自由度に限度がある

CMSはあらかじめデザインされたテンプレートを利用してコンテンツを作成するため、キャンペーンページなど、デザイン性が他ページと大きく異なるページを作ることが難しく、自由度に限りがあります。

また提供元のサポートが受けられないオープンソース型のCMSを利用した場合、Web初心者がクオリティの高いデザインをイチから構築するのは簡単ではありません。

ポイント

個性的なデザインを望む場合は、WordPressや商用パッケージ型CMSなど、テンプレートの種類が多いCMSを選び、イメージに近いものを選ぶのもひとつの方法です。

また、オリジナルの画像を使い、個性的なキャッチコピーを目立たせる、といった工夫で差別化をはかり、デザイン以外の面で個性を表現すると良いでしょう。

2.脆弱なセキュリティには、対策が必要

オープンソース型CMSは、不正アクセスやサイバー攻撃といったリスクが高く、セキュリティ対策が必要です。CMSの脆弱性を狙った攻撃は増加傾向にあり、CMSを選ぶ際にはその点もふまえて決める必要があります。

ポイント

CMSのアプリケーションは常にセキュリティリスクを修正した最新版にアップデートすることを心がけ、Webサイト上のアプリに特化したファイアウォール「WAF(Web Application Firewall)」を導入すれば、サイバー攻撃へのリスクをある程度防ぐことができます。

参考:おすすめWAF製品比較15選|選び方や各製品の導入実績を紹介!

3.PCにデータが残らないため、バックアップが必要

HTMLサイトでは、更新するデータをPC上で作成し、それをサーバーにアップロードしていました。しかし、CMSではインターネット上でコンテンツを更新していくためPC内にデータが残りません。したがってサーバーの障害等によるデータ消失のリスクに備えておく必要があります。

ポイント

重要なデータは日頃からCMSなどのバックアップ機能を使って保存しておきましょう。CMSによってはバックアップ機能を持ったものもありますが、WordPressでは下記の方法でバックアップをとることができます。

参考:WordPressでサイトの情報をバックアップする方法【初心者向け】|TECH ACADEMY magazine

4.無償のオープンソース型CMSには、メーカーサポートがない

無償のオープンソース型CMSはライセンス費用が不要ですが、メーカーサポートが受けられません。そのため思いがけぬ不具合が発生しても自己責任となりますので、何か問題が発生した場合は、社内で対処しなければなりません。低コストで導入できる反面、そうしたリスクへの対応も必要です。

ポイント

サイトの構築や保守作業が社内で対応できない場合は、外部への委託も検討しましょう。また不具合などに対処できる人材を確保するのも一手です。

5.CMSの機能や操作方法を学習する必要がある

CMSは比較的簡単にホームページが作れるとはいえ、システム全般の操作方法を覚える必要があります。コンテンツの作成や更新作業はそれほど難しくありませんが、テンプレートを変更したりプラグインを活用したりする場合は、作業内容に応じて難易度も上がります。

ポイント

サポートが充実したビジネス向けのCMSを利用しましょう。また、インターネット上のフォーラムなどを積極的に活用して情報収集しましょう。

参考:WordPress サポート | WordPress.ORG 日本語

3つのタイプから自社に合ったCMSを選ぶ方法

CMSは大きく3つのタイプで分けられますが、実際に各タイプ別のおすすめユーザーを端的に解説します。

1.オープンソース型CMSは初期費用を抑えつつ自由にカスタマイズしたい方向け

「初期費用をなるべく抑えたいが、Webサイトの機能性も重視したい」と考えている人は、初期費用を最も抑えられるオープンソース型がおすすめ。

オープンソース型は比較的自由度が高く、使い方さえ覚えれば、イメージに近いかたちでホームページをカスタマイズすることができます。ただし提供元からのサポートがないので、トラブルに対処できる人材が必要になります。

2.クラウド型CMSはWebサイトの構築に自信がない方向け

「初期費用はなるべく抑えたい、でもWebサイトの構築には自信がない」と考えている人は、クラウド型の「有料プラン」がおすすめ。

オープンソース型に比べると、カスタマイズの自由度は低いのですが、その分使い方は簡単です。わからないことがあれば、提供元に問い合わせることができるので、初心者でも安心して利用できます。

3.商用パッケージ型CMSはビジネス向けに機能を盛り込んだサイトを作りたい方向け

「ビジネス向けの機能が充実したWebサイトを作りたい」と考えている人は、商用パッケージ型がおすすめです。

買い切り型のため初期費用はかかりますが、認証ロックアウト機能や最終確認が行えるステージング機能など、ビジネス向けの機能が初めから揃っており、サポート体制も充実しています。操作がわからない点があれば提供元に問い合わせることが出来ます。

その他)サイトの目的に応じて、特化型CMSも選択肢に!

「大規模なポータルサイトに強い」「ECサイトに強い」「会員制サイトに強い」「Webマガジン向き」など、得意分野を持つ特化型のCMSも存在します。例えば、ECサイトに特化した「EC-CUBE(イーシーキューブ)」では、商品管理や会員管理など、無料で利用できる基本機能が充実しています。

また、中小企業向けのホームページを制作している「あきばれホームページ」は、初心者でもしっかりとサイト構築できるように、無料の電話サポートが設けられています。特化型のCMSでは、提供元が持つ専門的なノウハウが心強い味方になるでしょう。

1.Movable Type/シックス・アパート株式会社

CMS プラットフォーム Movable Type – クラウドもオンプレミスも幅広く対応可能なCMS – Six Apart

- PC・スマートフォン向けのウェブサイト、各種アプリなど出力形態を問わず利用が可能

- 分かりやすい管理画面の設計ができ構造化されたデータの作成が可能

- HTMLとMTタグのみでセキュアなウェブサイト構築ができ高い安全性で運用が可能

| CMSタイプ | ソフトウェア型 クラウド型 |

|---|---|

| 初期費用 | 0円 |

| 料金プラン | Movable Type 8:月額5,500円~237,600円 Movable Type Premium 8:月額8,800円~380,160円 |

| 特に向いているサイト | メディアサイト ビジネスブログ キャンペーンサイトなど |

| サポート体制 | テクニカルサポート窓口 イベント・セミナー開催 |

| 導入企業 | 株式会社ケアネット 株式会社フラワー不動産 旅館はまべ荘 株式会社インボイス 株式会社ユーキャン など |

2.WordPress/Automattic Inc.

ブログから大規模サイトまで作れる CMS – WordPress.org 日本語

- 初心者でも開発者でも誰でも高機能なサイトやブログを無料で作ることが可能

- フォームやECサイト、掲示板など55,000個以上のプラグインの追加が可能

- 世界一広く利用されているCMSソフトウェアで翻訳の対応が可能

| CMSタイプ | オープンソース型 |

|---|---|

| 初期費用 | 要問い合わせ |

| 料金プラン | Free:月額0円 Starter:月額564円 Explorer:月額1,128円 Creator:月額3,524円 |

| 特に向いているサイト | ブログ Eコマース ポートフォリオなど |

| サポート体制 | 24時間365日チャットサポート サポートフォーラム グループコミュニケーションを毎週開催 |

| 導入企業 | 株式会社セールスフォース・ジャパン Meta Platforms, Inc. Slack Technologies Inc. CNN The Walt Disney Company など |

3.ferret One/株式会社ベーシック

BtoBマーケティングの戦略を形に、成果をチームに|ferret(フェレット)

- 課題に合わせ不足している要素を提供しマーケティング施策の実行を促すサービス

- CMSだけでなくBtoBマーケティング施策に便利な機能が充実

- すべての機能を直感的に誰でも使いこなせるUI

| CMSタイプ | クラウド型 |

|---|---|

| 初期費用 | 要問い合わせ |

| 料金プラン | 要問い合わせ |

| 特に向いているサイト | メディアサービス プロモーション支援 人材・採用など |

| サポート体制 | テクニカルサポート窓口 |

| 導入企業 | コニカミノルタ株式会社 株式会社キトー 株式会社セレブリックス アルー株式会社 株式会社LIFULL など |

4.HeartCore CMS/ハートコア株式会社

- Webサイト配信や情報配信だけではなく顧客に合わせたパーソナライズも可能

- 外部システムとの連携実績が豊富かつ業種・業態を問わず多種多様なサイトで利用が可能

- 写真や動画、カタログなどあらゆるデジタル資産の一元管理が可能

| CMSタイプ | パッケージ型 |

|---|---|

| 初期費用 | 要問い合わせ |

| 料金プラン | 要問い合わせ |

| 特に向いているサイト | コーポレートサイト ECサイト プロダクトサイトなど |

| サポート体制 | トレーニングサービス システム欠陥時の補修・交換 |

| 導入企業 | 株式会社SUBARU 株式会社 東急百貨店 西武鉄道株式会社 川崎重工業株式会社 東芝エレベータ株式会社 など |

トップページ - 上場企業導入数No.1クラウドCMS|ShareWith

| CMSタイプ | クラウド型 |

|---|---|

| 初期費用 | コンパクト:750,000円~ スタンダード ・非上場企業:1,000,000円~ ・上場企業:1,500,000円~ レジリエンス:2,800,000円~ |

| 料金プラン | コンパクト:月額120,000円~ スタンダード ・非上場企業:月額148,000円~ ・上場企業:月額168,000円~ レジリエンス:月額248,000円~ |

| 特に向いているサイト | 採用サイト コーポレートサイト 製品・サービスサイトなど |

| サポート体制 | 電話・メールの操作サポート サポートサイト 操作マニュアル |

| 導入企業 | 株式会社学研ホールディングス MS&ADシステムズ株式会社 トピー海運株式会社 中央自動車工業株式会社 株式会社クレスコ など |

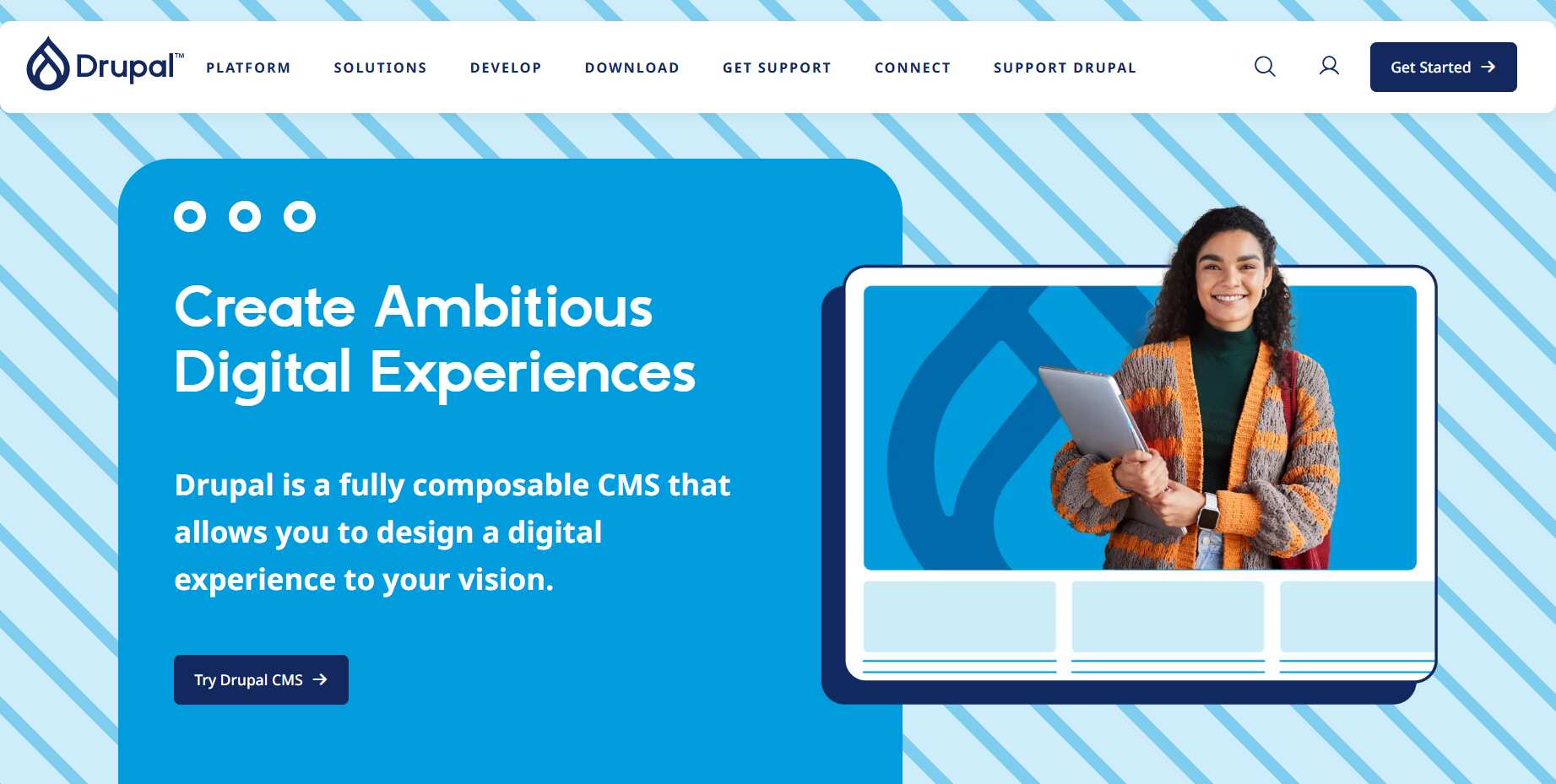

6.Drupal/Drupal

- シームレスな翻訳ができ多言語対応が可能

- 簡単なコンテンツオーサリングや優れたセキュリティが備わっていて柔軟性が高い

- 多用途で構造化されたコンテンツを簡単に作成し、強力な統合ツールを接続できるように構築が可能

| CMSタイプ | オープンソース型 |

|---|---|

| 初期費用 | 要問い合わせ |

| 料金プラン | 要問い合わせ |

| 特に向いているサイト | コーポレートサイト 教育サイト Eコマースなど |

| サポート体制 | ユーザーガイド フォーラム トレーニング |

| 導入企業 | 要問い合わせ |

7.BlueMonkey/クラウドサーカス株式会社

【公式】BtoB企業のホームページ制作はCMS BlueMonkey

- BtoB企業のサイト制作・運用に特化している

- 国産なので日本の法人サイトに適しており、セキュリティ面も安心

- 知識がなくても、誰でも簡単にサイト構築・更新が可能

| CMSタイプ | クラウド型 |

|---|---|

| 初期費用 | 要問い合わせ |

| 料金プラン | 月額36,000円~ |

| 特に向いているサイト | コーポレートサイト 採用サイト オウンドメディア サービスサイト |

| サポート体制 | ・電話・メールサポートあり ・運用の相談や現状分析などの有償サポートあり |

| 導入企業 | 株式会社巴商会 セフテック株式会社 株式会社レスターコミュニケーションズ アイメックス株式会社 シダックス株式会社 など |

8.SITEMANAGE/株式会社シフト

- 外部システムとの連携やオリジナル機能開発など対応可能

- 開発期間や予算に合わせて段階を分けた開発が可能

- 「誰でも使える」がコンセプトの使いやすい管理画面

| CMSタイプ | パッケージ型 |

|---|---|

| 初期費用 | 基本ライセンス:500,000円 その他要見積もり |

| 料金プラン | 月額利用料:0円 ※運用保守サポート有の場合は要見積もり |

| 特に向いているサイト | ポータルサイト サポートサイト コーポレートサイト |

| サポート体制 | ・基本保守プラン、オプション保守プランが用意されている ・障害時の一次調査、脆弱性対応の相談などが可能 |

| 導入企業 | オルガン針株式会社 静岡県学校生活協同組合連合会 旭化成株式会社 株式会社EMシステムズ 株式会社デイトナ など |

9.NOREN/株式会社アシスト

CMS構築 導入実績トップクラスのNOREN|株式会社アシスト

- 課題に合わせた支援体制で自社で初期構築や運用が可能

- 使いやすく充実した標準機能を軸とし学習効率性が高い

- 多言語に対応ができ世界中のWebサイトをNORENで管理、更新することが可能

| CMSタイプ | パッケージ型 |

|---|---|

| 初期費用 | 要問い合わせ |

| 料金プラン | 要問い合わせ |

| 特に向いているサイト | コーポレートサイト イントラサイト 会員・ECサイトなど |

| サポート体制 | トレーニング サポートセンター Q&A |

| 導入企業 | 大阪ガス株式会社 AGC株式会社 伊藤忠商事株式会社 アクアクララ株式会社 株式会社アールビーズ など |

10.STUDIO/STUDIO株式会社

- ノーコードで高度なデザインが作成できる

- 作成したサイトは1クリックで公開可能

- CMSから分析ツールまでオールインワン

| CMSタイプ | クラウド型 |

|---|---|

| 初期費用 | 要問い合わせ |

| 料金プラン | Mini:月額590円 Personal:月額1,190円 Business:月額3,980円 Business Plus:月額9,980円 Enterprise:要問い合わせ |

| 特に向いているサイト | コーポレートサイト サービスサイト ランディングページ |

| サポート体制 | ・詳細な公式ガイド完備 ・問い合わせ対応あり、Business Plan以上は優先サポートや専任サポ―トあり |

| 導入企業 | 株式会社mediba 株式会社Speee 株式会社NTTDXパートナー SOMPOホールディングス株式会社 株式会社一休 など |

11.はてなCMS/株式会社はてな

- マニュアル不要、快適な操作性で使いやすい

- 特性に合わせ選べるデザインテンプレートが豊富

- 最適なマークアップやサイト構造を維持し、トレンドに合わせた対策を随時実施

| CMSタイプ | クラウド型 |

|---|---|

| 初期費用 | 要問い合わせ |

| 料金プラン | 要問い合わせ |

| 特に向いているサイト | コーポレートサイト ブログ ECサイトなど |

| サポート体制 | 定期的なユーザー会 営業担当によるサポート ヘルプセンター |

| 導入企業 | 株式会社リクルートスタッフィング パーソルキャリア株式会社 freee株式会社 株式会社NTTドコモ 株式会社ぐるなび など |

12.a-blog cms/有限会社 アップルップル

a-blog cms | 使いやすさで選ぶ国産ローコードCMS

- 汎用性の高いカスタマイズ性と開発元によるサポート体制

- テンプレートはPHPを使用せず独自の記述方法を用いている

- コンテンツをブロック単位で管理でき自然と文章構造を意識することができる

| CMSタイプ | クラウド型 パッケージ型 |

|---|---|

| 初期費用 | サブスクリプションライセンス ※初期費用無料 買い切りライセンス ・スタンダード:66,000円 ・カスタム:要問い合わせ |

| 料金プラン | サブスクリプションライセンス ・スタートアップ:月額1,650円 ・スタートアッププラス:月額5,500円 ・プロフェッショナル:月額11,000円 ・プロフェッショナルプラス:月額16,500円 ・エンタープライズ:月額88,000円 買い切りライセンス ※月額費用無料 |

| 特に向いているサイト | コーポレートサイト 多店舗サイト など |

| サポート体制 | ・開発元による公式サポート ・メール、対面サポート、オンラインビデオサポートなど |

| 導入企業 | えちごせきかわ温泉郷旅館組合 株式会社グリーンワン 株式会社 石井組 旅館くらしき 株式会社フィーカ など |

13.おりこうブログ/株式会社ディーエスブランド

- パソコンに詳しくなくてもサイトを簡単に運用できる

- 更新作業費などの外注コストを削減

- カタログ作成・メタバース・健康経営支援などの多彩な機能と連携

| CMSタイプ | パッケージ型 |

|---|---|

| 初期費用 | 要問い合わせ |

| 料金プラン | 要問い合わせ |

| 特に向いているサイト | オウンドメディア 採用サイト |

| サポート体制 | ・電話の応答率98.3%を誇るカスタマーセンターがサポート ・操作だけでなく改善提案までしてくれる |

| 導入企業 | 北上産業株式会社 株式会社アサヒ 株式会社ヒイラギ 株式会社クリエーション ジョイニングサービス など |

14.Connecty CMS on Demand/株式会社コネクティ

デジタル戦略を加速させる|CMS on Demand(CMSoD)

- グローバル企業の複数サイトを一元管理でき効率的な運用が可能

- ブロックエディタで直感的な操作でコンテンツ作成できる

- データ暗号化やアクセス制御など高度なセキュリティ対策

| CMSタイプ | クラウド型 |

|---|---|

| 初期費用 | Light:300,000円 Standard:1,500,000円 Premium:3,000,000円 Enterprise:要問い合わせ |

| 料金プラン | Light:月額60,000円 Standard:月額180,000円 Premium:月額370,000円 Enterprise:要問い合わせ |

| 特に向いているサイト | グローバル企業のサイト コーポレートサイト オウンドメディア など |

| サポート体制 | メールでの問い合わせに対応 ※Lightプランのみ追加費用月額30,000円 |

| 導入企業 | 立命館アジア太平洋大学 セゾン投信株式会社 株式会社マイナビ 株式会社パリミキホールディングス 理研ビタミン株式会社 など |

15.Ameba Ownd/株式会社サイバーエージェント

無料でホームページやブログを作ろう – Ameba Ownd(アメーバ オウンド)

- おしゃれなデザインテーマが豊富

- SNSと連携することで一つのサイトに統合

- ブログ既往を活用してニュースやお知らせなどが投稿できる

| CMSタイプ | クラウド型 |

|---|---|

| 初期費用 | 要問い合わせ |

| 料金プラン | ベーシック:0円 プレミアム ・年間プラン:年額9,600円 ・月間プラン:月額960円 |

| 特に向いているサイト | コーポレートサイト サービスサイト |

| サポート体制 | 要問い合わせ |

| 導入企業 | Starbucks Coffee Japan yoshio kubo DISCOVERED 2-5 Café など |

その他おすすめのCMS

RCMS/株式会社ディバータ

Adobe Experience manager/Adobe株式会社

Joomla!/Joomla

FREECODE/株式会社アドテクニカ

SITE PUBLIS/株式会社サイト・パブリス

writeWired CMS Platform/STSD株式会社

Hirameki 7/トライベック株式会社

CMSに関するよくあるご質問

CMSの導入を検討中の方に役立つQ&Aをまとめています。

Q.CMSの主なサービス内容は何ですか?

A.CMSサービスの主な内容は、Webサイトの作成と管理に必要な機能を提供することです。CMSでは、テキストエディタを使って直接Webページを作成し、画像や動画をアップロードしてサイトに追加することができます。また、SEO機能を備えており、ページのタイトルやメタタグを設定して検索エンジンに最適化されたコンテンツを提供します。

Q.CMSの主な種類は何ですか?

A.CMSは主に3つのタイプがあります。オープンソース型、クラウド型、商用パッケージ型です。オープンソース型は無料で利用でき、カスタマイズ性が高い。クラウド型はサーバーを必要とせず、導入が簡単。商用パッケージ型は高機能でサポートが充実しています。

Q.初心者向けのCMSはどれですか?

A.初心者にはWordPressやクラウド型CMSのペライチ、Wix、Jimdoなどがおすすめです。使いやすく、豊富なテンプレートとサポートが充実しています。

Q.ビジネス向けの高機能CMSは何ですか?

A.ビジネス向けにはAdobe Experience Manager、Movable Type、HeartCore、CMS Hubなどがあります。これらは多機能でセキュリティやサポートが充実しています。

Q.CMSの料金相場はどのくらいですか?

A.CMSの料金は種類によって異なります。オープンソース型は基本的に無料ですが、サーバーやドメインの費用がかかります。クラウド型は月額数千円から数万円。商用パッケージ型は数十万円から数百万円かかることがあります。具体的な金額は、提供元をご確認ください。

まとめ

CMSとは、ホームページを作成・管理するシステムを指し、世界のWebサイトの半数以上がこのCMSで作られています。CMSは大きく、フリーソース型、クラウド型、パッケージ型と3タイプに分けられ、費用や難易度は異なります。

オープンソース型CMSの多くは、無償で利用できますが、サーバー費用、ドメイン費用、セキュリティ費用などの費用は別途必要となります。

CMSは、簡単にホームページを作ることができるイメージがありますが、大切なのは完成後です。

初期費用だけで判断せず、ホームページ作成後の運用も踏まえたうえで、いちばん自社にとって最適と思えるCMSを選ぶことが成功の鍵となるでしょう。

参考:成功するオウンドメディア制作の3つのコツと、おすすめCMS・制作会社まとめ

参考にしたサイト

CMSの比較17選。種類・選び方と無料の鉄板ツールも含めて紹介 | アスピック|SaaS比較・活用サイト

【2025年】CMSのおすすめ10製品(全70製品)を徹底比較!満足度や機能での絞り込みも

【2025年】CMSおすすめ21選を比較!ランキング順位や選び方を紹介 | ITトレンド

国産CMSのおすすめ6選! 日本製CMSのメリットや比較のポイントを紹介

【2025年】CMSを徹底比較!プロが選ぶ企業におすすめ10選 | BtoBマーケティングのお困りごとをまるっと解決「ferret」

おすすめCMS比較7選!CMSの基礎知識から選定ポイント、導入数ランキングまで紹介|CMS「Blue Monkey」

おすすめのCMS一覧 企業ホームページ制作時の比較・選定のポイント

【2025年版】CMSおすすめ10選を徹底比較!(無料・有料) – NotePM

上場企業で使われているCMSのシェア上位のランキングをご紹介!【定番CMSの比較に】|CMS「Blue Monkey」