グローバル戦略とは、国や地域を越えて事業を展開し、世界規模での競争力を高めるための経営戦略です。

グローバルに展開することで、新たな市場の獲得、コスト削減、ブランド力の向上、優秀な人材や技術の確保など、企業成長に向けた多くのメリットが期待できます。

一方で、文化や商習慣の違い、言語の壁、現地法規制への対応など、国内市場にはない課題も多く存在するため、慎重な戦略設計と柔軟な実行力が求められます。

そこで本記事では、グローバル戦略の基本、注目される背景、主な戦略パターン、他の国際戦略との違い、メリット・デメリット、策定の手順、中小企業でも可能な取り組み方、実行時の課題と対処法まで一挙に解説します。

グローバル市場への展開を検討している方や、戦略の見直しを考えている方は、ぜひご一読ください。

海外商談・現地対応に強い人材を育てるオンライン英会話「DMM英会話法人向けサービス」

目次

※本記事は合同会社DMM.com提供によるスポンサード・コンテンツです。

グローバル戦略とは

グローバル戦略とは、国や地域を超えて事業を展開し、世界規模で競争優位を築くために設計される企業の経営戦略を指します。

単に海外へ進出することとは異なり、自社の強みを活かしながら、「どの国に、どのような手法で展開し、どのような価値を提供するのか」といった全体方針を明確にしたうえで、事業を組み立てていく必要があります。

グローバル市場全体を一つの視野に捉え、製品やサービスの標準化、サプライチェーンの最適化、人材の配置、情報の共有などを含めた経営資源の再構築を行うことが、この戦略の中心となります。

このようなグローバル戦略は、新たな市場の獲得や売上の拡大だけでなく、製造や調達のコスト削減、ブランド価値の向上、先進技術や優秀な人材の確保など、企業成長における多様な目的を同時に実現するための手段でもあります。

特に国内市場が飽和しつつある現在、多くの企業が持続的な成長を求めてグローバルな視点での戦略構築に取り組んでおり、それに伴ってグローバル戦略の重要性がますます高まっています。

グローバル戦略が注目される背景にある4つの要因

グローバル戦略が近年ますます重視されるようになっている背景には、国内市場の縮小、国際競争の激化、デジタル技術の進化など、複数の外的・内的要因があります。

こうした環境変化に対応するため、企業は成長機会を海外に求める傾向を強めており、それに伴って戦略的に海外展開を進める必要性が高まっています。

1.国内市場の成熟と人口減少

多くの日本企業が直面しているのが、国内需要の鈍化です。特に人口減少や高齢化の進行により、今後国内市場が大きく拡大する可能性は低く、持続的な成長を目指すには新たな市場への進出が不可欠となっています。

これにより、海外の成長市場に目を向ける企業が増加し、戦略的なグローバル展開の必要性が高まっています。

2.海外市場の成長と競争環境の変化

アジアやアフリカなどの新興国では、中間層の増加とともに消費市場が拡大しています。同時に、現地企業や他国の競合企業との競争も激しくなっており、単に現地に進出するだけでは成果を上げることが難しくなっています。

そのため、現地ニーズに応じた適応戦略や全体最適を図るためのグローバルな視点が求められるようになっています。

3.デジタル化と情報インフラの発展

インターネットやモバイルデバイスの普及により、国境を越えた情報流通が当たり前となりました。これにより、世界中の顧客に直接アクセスできる機会が増えると同時に、企業間の競争のスピードも加速しています。

こうした状況では、マーケティングやオペレーションを含めた戦略全体をグローバル視点で再設計する必要があります。

4.社会的要請としてのグローバル対応

ESG(環境・社会・ガバナンス)やサステナビリティへの対応が重視される現在、企業活動が国境を越えて影響を及ぼす中で、倫理的かつ持続可能な経営への期待も高まっています。

特定の国だけで完結するのではなく、グローバル全体での最適化や責任ある行動が求められるようになり、それもまたグローバル戦略の必要性を後押ししています。

参考:サステナブルとは?意味やSDGsとの違いと実践の方法まとめ|LISKUL

次章では、実際に企業がグローバル戦略を構築する際にどのような考え方やパターンがあるのかについて見ていきましょう。

グローバル戦略の主なパターンと考え方

グローバル戦略を構築するにあたっては、企業が置かれた状況や目指す方向性によってアプローチが大きく異なります。

代表的な戦略パターンとしては、「標準化」と「現地適応」のバランスをどう取るかが重要な論点であり、それぞれに特徴とメリット・デメリットがあります。

ここでは、主に使われる戦略パターンとその基本的な考え方を解説します。

1.グローバル統一型戦略(標準化戦略)

グローバル統一型戦略は、世界中で同じ製品やブランド、マーケティング戦略を展開するアプローチです。

規模の経済(生産量が増えるほど製品1つあたりのコストが下がる現象のこと)を活かしてコストを削減し、企業全体のオペレーション効率を高めることが目的とされます。

たとえば、Appleのように製品デザインや広告メッセージを世界で共通化する企業は、このタイプに該当します。ただし、各国の文化や消費者のニーズへの柔軟な対応が難しくなるリスクもあります。

2.現地適応型戦略(多国籍戦略)

現地適応型戦略は、進出先の国や地域に合わせて製品、サービス、プロモーションの内容を柔軟に調整する手法です。

顧客ニーズや文化的背景の違いを尊重することで、より高い顧客満足や市場浸透を狙うことができます。ファストフードチェーンが現地の食文化に合わせたメニューを提供するのはこの戦略の一例です。

ただし、全体の管理やコスト面では統一型に比べて難易度が高くなる傾向があります。

3.トランスナショナル戦略(統合と適応の両立)

トランスナショナル戦略は、グローバル統一と現地適応の両立を目指すバランス型のアプローチです。

製品やブランドの基本構造は維持しながらも、必要な部分では現地対応を行い、両方の利点を取り入れようとする戦略です。この戦略は、実行難易度が高い一方で、グローバルでの競争優位性を築く上では非常に効果的な方法とされています。

次章では、こうした戦略の違いをより明確に理解するために、グローバル戦略とその他の国際戦略(マルチナショナル戦略、インターナショナル戦略、トランスナショナル戦略)との違いを整理していきます。

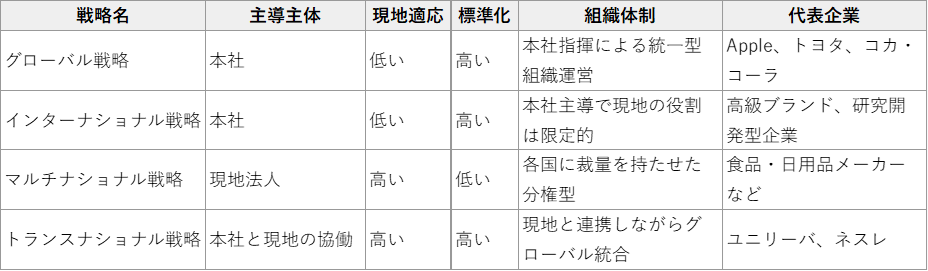

グローバル戦略と他の国際戦略との違い

グローバル戦略という言葉は広く使われていますが、実際には国際戦略全体の中のひとつに過ぎません。

企業の海外展開においては、グローバル戦略に加え、マルチナショナル戦略、インターナショナル戦略、トランスナショナル戦略といった選択肢も存在します。

それぞれは目的やアプローチが異なり、混同されがちですが、戦略立案においては明確に区別して理解することが重要です。

グローバル戦略:標準化による効率性の追求

グローバル戦略は、全世界をひとつの大きな市場と捉え、製品・サービス、ブランド、オペレーションなどを極力統一して展開する戦略です。規模の経済を活かし、コストや品質、ブランドイメージの一貫性を保つことが狙いです。

ただし、現地市場の多様性に対応しにくくなる点は注意が必要です。

インターナショナル戦略:本社主導型の輸出志向

インターナショナル戦略は、主に自国で開発した製品やサービスを海外市場に展開する戦略で、本社の主導色が強いのが特徴です。

現地市場への適応度は低く、基本的には自国での成功モデルをそのまま輸出する形を取ります。

国際化の初期段階で採用されることが多く、最もシンプルな国際戦略と言えます。

マルチナショナル戦略:現地対応を重視した分権型戦略

マルチナショナル戦略は、進出先の国や地域の特性に応じて、製品やマーケティング、組織体制を個別に最適化する戦略です。各国の拠点が高い裁量を持ち、ローカル市場に深く入り込むことで競争力を発揮します。

現地ニーズへの対応に優れる一方で、企業全体としての統一性や効率性が損なわれるリスクもあります。

トランスナショナル戦略:統一と適応の両立を目指す複合型

トランスナショナル戦略は、グローバル戦略とマルチナショナル戦略の長所を両立させようとするアプローチです。製品やブランドは可能な限り統一しながらも、必要に応じて現地対応も取り入れる柔軟性を持ちます。

実行には高度なマネジメント力と全社的な連携が求められるため、最も難易度が高い戦略でもあります。

それぞれの戦略には明確な違いがありますが、実際の企業では一つに固定するのではなく、事業内容や市場環境に応じて使い分けたり、段階的に移行したりするケースも多く見られます。

次章では、これらの選択肢の中でも、企業がグローバル戦略を採用することで得られる具体的なメリットについて詳しく見ていきます。

グローバル戦略のメリット4つ

グローバル戦略を採用することで、企業は単なる市場拡大にとどまらず、コスト競争力の強化やブランド価値の向上など、多方面にわたる利点を享受できます。

ここでは、企業がグローバル戦略を通じて得られる主なメリットを紹介します。

1.スケールメリットの獲得によるコスト削減

複数の国や地域で共通の製品やサービスを展開することで、大量生産・大量調達が可能となり、1つあたりのコストを抑えることができます。

たとえば、共通の部品を使用した製品設計や、グローバルな物流ネットワークの最適化により、固定費や変動費の削減につながります。

2.グローバルブランドの構築と認知度の向上

世界中で一貫したメッセージとビジュアルを展開することで、ブランド価値を強化し、国や地域を越えて信頼される存在になることが可能です。

ブランドが強化されれば、価格競争からの脱却や新市場でのスムーズな立ち上げにもつながります。

3.新市場での成長機会の確保

国内市場が頭打ちとなる中で、経済成長が著しい新興国や消費意欲の高い海外市場に進出することで、新たな売上の柱を確保できます。

グローバル戦略は単なる拡張ではなく、企業の中長期的な成長を支える手段となります。

4.知見・技術・人材のグローバル活用

世界中の拠点から得られる多様な知見やノウハウを企業全体で共有・活用できる点も、グローバル戦略の大きな利点です。

現地市場からのフィードバックや新たな技術、人材リソースを本社や他国の拠点にも応用することで、全社的なイノベーションを促進できます。

このように、グローバル戦略は単なる海外展開の枠を超え、企業全体の成長性や競争力を底上げする強力な手段となります。次章では、こうしたメリットと表裏一体の課題ともいえる、グローバル戦略のデメリットについて詳しく見ていきます。

グローバル戦略のデメリット4つ

グローバル戦略には多くの利点がありますが、一方で慎重に対応しなければならない課題やリスクも存在します。戦略の実行には多くのリソースや調整が必要であり、実態に即していない設計や運用によって逆効果となる場合もあります。

この章では、グローバル戦略を進めるうえで注意すべき4つのデメリットを紹介します。

1.現地市場とのズレが生じやすい

標準化を重視するあまり、現地の文化、価値観、消費者ニーズとの間にギャップが生まれる可能性があります。

たとえば、製品の仕様や広告表現が現地では受け入れられず、ブランドイメージを損なうこともあります。市場ごとの特性を十分に理解しないまま進出すると、想定通りの成果が得られないことがあります。

2.組織運営の複雑化と調整コストの増加

複数の国・地域でビジネスを展開することで、サプライチェーン、情報共有、人材管理、コンプライアンス対応などが複雑になり、調整や管理のコストが増加します。

また、本社と現地拠点の意見が食い違った場合の意思決定が遅れ、スピード感を失う懸念もあります。

3.初期投資とリスクの大きさ

新たな市場への進出には、現地調査、法人設立、人材確保、マーケティング活動など、多額の初期投資が必要です。

さらに、政治的リスク、為替変動、予期せぬ法規制変更など、外部環境によって事業が左右されやすい点も見逃せません。これらのリスクを織り込んだうえでの戦略設計が求められます。

4.一貫性と柔軟性のバランスが難しい

ブランドや製品の統一性を保ちながら、同時に各国の状況に応じて柔軟に対応することは容易ではありません。

特に現地の経営陣との役割分担や意思決定権の線引きが不明確な場合、組織内の混乱を招く恐れがあります。

このように、グローバル戦略は多くの魅力を持つ一方で、慎重な設計と高度な運用が必要とされる取り組みでもあります。

次章では、こうした課題を乗り越え、実際にグローバル戦略を策定・実行するにはどのようなステップを踏むべきかを見ていきます。

グローバル戦略の策定方法7ステップ

グローバル戦略は、「どの国に進出するか」といった単純な問いにとどまらず、世界全体を見渡した中長期的な視野に基づいて、自社のビジネスモデルを再設計する営みです。

市場選定、競争戦略、組織体制、人材育成、現地対応、リスク管理など、あらゆる要素が相互に連動するため、全体を俯瞰しながら緻密に設計する必要があります。

この章では、実務的な観点から、グローバル戦略をどのように策定していくのかを7つのステップに分けて解説します。

ステップ1:現状分析と戦略目的の明確化

最初に行うべきは、自社の現状を正確に把握することです。現在の収益構造、製品ポートフォリオ、事業の強みと弱み、グローバル展開の経験の有無などを整理し、「なぜグローバル戦略が必要なのか」「何を達成したいのか」を明確にします。

たとえば、国内の売上が頭打ちであれば「成長機会の獲得」、競合との価格競争が激しければ「コスト構造の見直し」、技術力の展開を考えているなら「技術のスケール化」といったように、戦略の起点を目的から設定することで、後続の意思決定の軸がぶれにくくなります。

ステップ2:ターゲット市場の選定とマクロ環境分析

次に、進出先候補となる国や地域をリストアップし、マクロ的な視点で比較分析を行います。具体的には以下のような観点で調査を進めます。

- 経済規模・成長率(GDPや消費市場の拡大性)

- 法制度・規制(外資規制、税制度、知的財産保護など)

- 政治・治安の安定性

- 商習慣・宗教・文化的価値観

- 競合の存在(グローバル・ローカル両方)

- インフラ整備状況(物流、通信、都市開発など)

たとえば、BtoB商材を扱う企業にとっては製造業の集積地やインフラの整備状況が重要になりますし、BtoC企業であれば人口構成や消費傾向、デジタルリテラシーなどが大きな判断材料になります。

参考:外部環境分析とは?基礎からPESTなどの主要フレームワークまでご紹介|LISKUL

ステップ3:競争優位性の再定義と市場での立ち位置の検討

ターゲット市場が絞られたら、次に考えるべきは「自社はその市場でどのような価値を提供し、どう差別化するのか」です。

既存の強みを活かして一気にスケールするのか、あるいは現地ニーズに適応して新たな価値を生み出すのか、その方向性を決める必要があります。

たとえば、すでに高品質な製品を持つ企業が先進国市場に進出する場合は「品質×ブランド」で戦う戦略が有効です。一方で、新興国市場でのシェア獲得を目指す場合は、「価格×供給力」にフォーカスした戦略が適しているかもしれません。

ここではSWOT分析やポーターの5フォース分析、STP(セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニング)などのフレームワークを活用することで、自社の立ち位置を客観的に設計しやすくなります。

参考:SWOT分析とは?定義から具体例、方法までわかりやすく解説|LISKUL

ファイブフォース分析とは?基礎から競争環境の分析方法まで解説|LISKUL

STPマーケティングとは?基礎から活用方法まで一挙解説!|LISKUL

ステップ4:進出形態(エントリーモード)の選定

市場への参入手段として、以下のような方法が検討されます。

- 現地法人設立:拠点を自社で立ち上げ、主導的に事業を展開。投資額・リスクともに大きいが自由度が高い。

- 合弁会社(JV):現地パートナーと共同出資。現地ネットワークを活かせるが、意思決定の調整が必要。

- M&A:現地企業を買収して一気に市場に参入。スピード重視だが、文化統合の難しさが課題。

- ライセンス契約/フランチャイズ:現地企業に展開を委ねる。リスクは低いがブランドコントロールは難しい。

- 越境EC:インフラコストが少なく、最初の足がかりに適している。デジタル商材やBtoCに有効。

自社の資金力、スピード感、リスク許容度に応じて最適な方法を選択する必要があります。

ステップ5:組織と人材体制の整備

戦略を現場で機能させるには、組織設計と人材配置が不可欠です。グローバル戦略を担う専任チームの設置、本社と現地の役割分担の明確化、グローバル人材の採用・育成、評価制度の統一など、全社的な対応が求められます。

また、「グローバル戦略=英語ができる人」ではなく、多文化理解力、リーダーシップ、現地交渉力といったスキルを持つ人材をどう育てるかが重要な論点になります。

ステップ6:マーケティング・商品・価格の調整

製品や価格、販路、プロモーションの4P(Product, Price, Place, Promotion)を現地環境に合わせて調整する必要があります。すべてを標準化するのか、一部はローカライズするのか、戦略的な判断が求められます。

たとえば、日本と同じ商品名が現地ではネガティブな意味を持っていたり、文化的に受け入れられにくいデザインが含まれていたりすることもあります。言語対応や現地スタッフを巻き込んだマーケティング設計が欠かせません。

参考:マーケティングの4P(マーケティングミックス)とは?基礎や事例を一挙紹介!|LISKUL

ローカライズとは?基礎知識や翻訳との違い、実務で大切な6つのポイント|LISKUL

ステップ7:KPI設定とモニタリング、リスク管理

最後に、戦略の実行フェーズで成果を確認し、柔軟に見直しをかける体制を整えることが必要です。売上や利益率だけでなく、現地でのブランド浸透度、従業員の定着率、パートナーとの関係性など、定量・定性の両面からKPIを設計するのが理想的です。

加えて、為替リスク、地政学リスク、サイバー攻撃、物流の遅延など、不確実性に備えるリスク管理体制もあらかじめ用意しておくべきです。進出先が複数ある場合は、エリアごとの分散効果や代替策の検討も含めたリスクポートフォリオが有効です。

参考:KPIの管理手順と漏れなく管理するための4つのポイントを紹介|LISKUL

中小企業でも可能なグローバル戦略のアプローチ5つ

グローバル戦略というと、大企業だけが取り組めるものと思われがちですが、実際には中小企業でも現実的かつ効果的な形で海外展開に成功している事例は少なくありません。

むしろ、ニッチな強みや専門性を活かすことで、大企業にはできない柔軟な戦略を取ることも可能です。この章では、中小企業が取り組みやすいグローバル戦略のアプローチを5つ紹介します。

1.ニッチ市場での高付加価値展開

中小企業はリソースが限られているからこそ、競争の激しいマスマーケットよりも、特定のニーズを持つニッチ市場に注力することで競争優位を築くことができます。

たとえば、高精度な部品や独自技術、職人技が活かされた製品などは、海外でも一定の需要があります。こうした製品は、価格ではなく価値で評価されるため、無理に価格競争に巻き込まれることなく、安定した収益を狙えます。

2.越境ECの活用によるローコスト展開

近年では、Amazon、Shopify、Alibabaなどの越境ECプラットフォームを活用することで、現地に拠点を構えずともグローバルに販売展開が可能です。

物流や決済などのインフラも整備されつつあり、リスクを抑えて市場テストを行える点が大きな魅力です。さらに、SNS広告やインフルエンサーとの提携により、限られたマーケティング費用でも効果的に海外ユーザーにリーチできます。

参考:越境ECとは?市場規模・事例・始め方など、参入検討に必要な要素を徹底解説|LISKUL

3.現地パートナーとのアライアンス戦略

現地企業や商社、販売代理店との提携は、中小企業にとって非常に有効な手段です。自社だけでは難しい販路の確保や文化的ギャップの克服を、信頼できるパートナーと組むことで補うことができます。

契約面やブランド管理には注意が必要ですが、相互に得意分野を活かすことで、資源の効率的な活用が可能になります。

4.自治体・政府系支援制度の活用

中小企業向けに提供されている海外展開支援制度を活用するのも有効です。JETRO(日本貿易振興機構)や中小企業庁、各都道府県の産業支援機関などでは、海外展示会出展、現地市場調査、通訳派遣、補助金の提供など、さまざまなメニューが用意されています。

こうした支援をうまく活用することで、初期負担や情報不足といったハードルを下げることができます。

5.段階的・小規模スタートでの展開

いきなり大規模な投資を伴う海外進出を行うのではなく、まずは一部製品のテスト販売や、特定国へのスポット販売といった小さな試みからスタートする方法も有効です。

仮説検証を重ねながら、徐々に展開エリアや事業規模を拡大するアプローチであれば、リスクを最小限に抑えつつグローバル化を進めることができます。

次章では、実際にグローバル戦略を実行する際に直面しやすい課題と、それにどう対応すべきかについて見ていきます。

グローバル戦略実行時の5つの課題と対処法

グローバル戦略は、策定するだけでは成果につながりません。実行フェーズに入って初めて、現地特有の事情や組織内のギャップが浮き彫りになり、多くの企業が想定外の課題に直面します。計画段階では見えなかった問題をどのように乗り越えるかが、戦略成功の鍵となります。

この章では、グローバル戦略を実行する際によくある課題と、それぞれへの実務的な対処法について解説します。

課題1:言語や文化の壁によるコミュニケーションの齟齬

海外の現地法人やパートナー企業と連携を取る上で、言語や価値観の違いによる誤解や情報の伝達不足は大きな障害になります。たとえば、意思決定のスピード感や報告の粒度など、日本と他国では大きく異なるケースがあります。

対処法としては、単に言語が話せる人材を配置するだけでなく、文化理解を深めた「異文化マネジメント」ができる人材を中核に据えることが重要です。また、共通の業務フローやマニュアル、オンラインツールを整備し、情報共有の質とスピードを高める仕組みづくりも効果的です。

課題2:本社と現地拠点の役割分担が不明確

グローバル展開の中で、本社と現地拠点のどちらが意思決定を行うのか、どの範囲まで権限を持たせるのかが曖昧なままだと、現場は動きにくくなり、責任の所在も不明瞭になります。これが原因で機会損失や業務停滞が起こることもあります。

この課題には、現地と本社の「権限設計」の見直しが必要です。あらかじめ業務ごとの責任範囲や承認プロセスを明確にし、定期的な相互レビューや合意形成の場を設けることで、スムーズな連携が期待できます。

課題3:人材の確保と育成が追いつかない

海外展開には、現地に精通した人材だけでなく、本社と現地をつなぐ役割を担うグローバル人材の存在が不可欠です。しかし、多くの企業ではこうした人材の確保や育成が後手に回り、現地任せになってしまうケースが少なくありません。

対策としては、グローバル対応を前提とした人材育成計画の立案が求められます。国内外をまたぐジョブローテーション制度、語学や異文化研修の拡充、現地スタッフの登用・権限移譲といった取り組みによって、現地と本社の一体感を高めていくことが可能です。

課題4:現地の法規制や商習慣への不適応

国によっては、外資規制や税制、労働法などが日本とは大きく異なります。これを十分に理解しないまま進出すると、思わぬトラブルに発展する恐れがあります。また、商習慣の違いにより、取引先との交渉や契約トラブルが起こるケースもあります。

これに対処するには、事前の法務・会計・労務面の調査と、信頼できる現地専門家の活用が不可欠です。現地の弁護士やコンサルタントとパートナーシップを結び、制度変更やリスク情報を早期にキャッチアップできる体制を整えておくと安心です。

課題5:戦略と現場の乖離

本社で設計した戦略が、現地で十分に理解されておらず、実行が形骸化してしまうという問題もよく見られます。とくにグローバルブランドを展開する場合、現地ごとの判断で勝手なマーケティングやサービス変更が行われてしまい、ブランドの一貫性が損なわれるケースもあります。

対処法としては、戦略の背景や意図を丁寧に共有し、現地の自律性を尊重しつつもガイドラインで一定の枠を設けるといった「統制と自由のバランス」が重要です。現地の声を定期的に吸い上げる機会を設けることで、戦略の現場定着率を高めることができます。

グローバル戦略に関するよくある誤解5つ

最後に、グローバル戦略に関するよくある誤解を5つ紹介します。

誤解1「グローバル戦略=すべてを標準化すること」

グローバル戦略というと、全世界で同じ製品、同じサービス、同じブランドを展開する“標準化戦略”を指すと誤解されがちです。しかし実際には、現地の文化やニーズに応じて柔軟に対応する“ローカライズ”と、統一された方針のもとでの“標準化”のバランスをとることが重要です。戦略の実行には、市場ごとの適応力とグローバル全体での整合性の両立が求められます。

誤解2「グローバル展開は大企業でなければできない」

リソースや資金力の差から、中小企業にはグローバル戦略は難しいと考える人もいますが、近年ではIT技術や越境EC、オンラインマーケティング、外部支援制度などの活用によって、中小企業でも実行可能な手段が広がっています。

むしろ、専門性や柔軟性に優れた中小企業だからこそ、ニッチ市場で成功を収めるチャンスがあります。

誤解3「英語が話せればグローバル戦略は成功する」

英語力は重要な要素ではありますが、それだけではグローバル展開は成立しません。海外市場で成果を上げるためには、現地の文化的背景や商習慣への理解、競争環境の分析、法律・規制への対応、現地人材との信頼関係構築など、多面的な視点が不可欠です。

英語はあくまで前提条件の一つにすぎず、それ以上に“異文化をマネジメントできる力”が問われます。

誤解4「成功企業の事例を真似すればうまくいく」

著名なグローバル企業の成功事例は参考になりますが、それをそのまま模倣しても同じ結果が得られるとは限りません。企業の業種、企業文化、商品特性、ターゲット市場、リソースなどが異なるため、自社の現実に照らしてカスタマイズした戦略設計が必要です。

戦略は「型」を真似るのではなく、「なぜその戦略が機能したのか」を理解し、自社の文脈に応じて再構成することが大切です。

誤解5「進出すれば自然と売れる」

市場に出れば自動的に売上が上がるという考え方も誤解のひとつです。実際には、ブランドの認知獲得、信頼関係の構築、現地パートナーとの連携、競合との差別化など、地道な活動が必要です。

国内市場とは異なる“ゼロからの市場開拓”であることを理解し、丁寧なステップを踏むことが成功の近道です。

まとめ

本記事では、グローバル戦略の基本的な考え方から、注目される背景、戦略パターン、他の国際戦略との違い、メリット・デメリット、策定方法、中小企業向けの実行アプローチや実行時の課題まで、幅広く解説しました。

グローバル戦略とは、単に海外へ進出することではなく、世界全体を視野に入れて自社の競争力を最大化するための総合的な経営戦略です。標準化と現地適応のバランスをどう取るか、どのように競争優位を築くかといった視点が問われます。

市場の成熟、デジタル技術の発展、そして多様化する顧客ニーズの中で、企業が持続的に成長を続けるには、国内市場に依存しない視点と体制が求められます。グローバル戦略を通じて、新たな市場機会の獲得やブランドの国際的な確立、知見や人材の活用といった恩恵を受けることが可能です。

一方で、文化や制度の違い、組織内外の調整、リスク管理といった実行面での課題も無視できません。だからこそ、戦略の策定においては現実的なステップを踏み、現地との関係性や適応力を重視した柔軟な運用が不可欠です。

中小企業であっても、ニッチ市場への集中や越境EC、外部パートナーの活用など、自社の特性に合わせた形でグローバル戦略を実現することは十分可能です。まずは小さな一歩からでも、明確な目的を持って戦略的に取り組むことが成功への近道となります。

グローバル市場での成長を本気で考え始めた今こそ、自社に最適なグローバル戦略を設計・実行するタイミングかもしれません。将来を見据えた持続的成長のために、ぜひ一度戦略の見直しを検討してみてはいかがでしょうか。

海外商談・現地対応に強い人材を育てるオンライン英会話「DMM英会話法人向けサービス」

※本記事は合同会社DMM.com提供によるスポンサード・コンテンツです。

コメント