アジャイルとは、短いサイクルで開発・検証・改善を繰り返しながら、顧客価値を継続的に高めていく開発アプローチです。

この手法を採用することで、変化の激しい市場環境でも素早く機能をリリースし、利用者のフィードバックを即座に製品へ反映させることで、ビジネス機会の拡大や顧客満足度の向上、開発リスクの低減などが期待できます。

一方で、スコープが膨らみやすい、予算や納期の見通しを立てにくいといった課題もあるため、適切なマネジメントと組織文化の整備が欠かせません。

そこで本記事では、アジャイルの基本概念、ウォーターフォールとの違い、導入ステップや代表的な手法、成功のポイントまでを一挙に解説します。

変化に適応する開発体制を築き、ビジネスを加速させたい方は、ぜひ最後までご一読ください。

目次

アジャイルとは

アジャイルとは、変化の激しいビジネス環境に合わせて「小さく作り、素早く検証し、学びを次の開発に活かす」ことを核とした開発アプローチです。

1990年代後半にソフトウェア業界で生まれ、2001年に発表された「アジャイル宣言(Agile Manifesto)」で提唱された つの価値観と 1の原則を土台としています。計画を細分化し、1週間程度の短いイテレーション(スプリント)を繰り返すことで、要件や市場の変化に合わせて柔軟にプロダクトを改良できる点が特徴です。

さらに、開発チームとビジネス側、ユーザーが対話を重ねながら進めるため、完成物が「仕様通り」ではなく「顧客価値を最大化するもの」になりやすいという利点があります。

現在ではソフトウェアのみならず、マーケティングや人事、製造など多様な領域で導入が進み、イノベーションを継続的に創出する経営手法として評価されています。

アジャイルが注目される背景にある4つの要因

デジタル化が急速に進む現代では、市場ニーズや技術トレンドが目まぐるしく変わります。この不確実な状況で競争優位を築くために、計画重視の従来型開発ではなく、変化に合わせて素早く学習・改善できるアジャイルが急速に採用されています。

ここでは、アジャイルが広く注目される背景にある4つの要因を紹介します。

1.ビジネス環境の変化スピードの加速

モバイル端末やSNSの普及により、顧客の期待は日々変わります。発見した課題やアイデアをすぐに製品へ反映できなければ、機会損失が発生します。

アジャイルは短いイテレーションで機能をリリースし、フィードバックを即座に吸収できるため、このスピード変化に強い手法として注目されています。

2.DX推進とクラウド技術の普及

クラウドやコンテナ、マイクロサービスの登場で、システムは従来よりも小さく分割して開発・デプロイできるようになりました。

この技術的土台が、段階的に価値を届けるアジャイルと相性が良く、企業のDX施策と並行して採用が加速しています。

参考:DXの推進事例18選から見えた、成功のための4つのポイント|LISKUL

イテレーションとは?開発の流れとスプリントとの違い|LISKUL

3.顧客体験価値の重視

サブスクリプション型ビジネスやSaaSの増加で、顧客は常に最新機能と快適な体験を求めています。

アジャイルではユーザーとの対話を重ねながら開発を進めるため、リリース直後から製品価値を検証し、継続的に体験を改善しやすい点が支持を集める理由です。

4.リスクマネジメントと開発コスト最適化

大規模な設計と一括リリースを前提とする手法は、後半での手戻りやリリース延期がコスト増大の原因になります。

アジャイルは要件を小さく分割して進めるため、早期にリスクを発見し修正でき、結果として投資対効果を高められます。

このコスト最適化の観点も、経営層から導入を後押しする要因となっています。

参考:イノベーションとは?新たな価値を生み出すための基礎まとめ|LISKUL

AIリテラシーとは?企業や個人がリテラシーを高める方法を一挙解説|LISKUL

リスクマネジメントとは?リスクの種類、対応方法、フレームワークまで一挙紹介|LISKUL

アジャイルとウォーターフォールの違い

アジャイルとウォーターフォールは、いずれも「価値あるプロダクトを作る」という目的は同じですが、そのアプローチは対照的です。

アジャイルは「変化を前提に学習を重ねる」方法、ウォーターフォールは「計画通りに着実に進める」方法として位置づけられます。

| 観点 | アジャイル | ウォーターフォール |

|---|---|---|

| プロセス | 短いイテレーションを反復しながら開発・検証・改善を同時並行で進行 | 要件定義 → 設計 → 実装 → テスト → リリースを一方向に順次実施 |

| 要件変更への対応 | 各イテレーションごとにバックログを見直して柔軟に仕様を調整 | 途中変更は大きな手戻りを伴いコスト増大 |

| リリースタイミング | 価値ある機能を段階的に早期リリース | 最終工程が終わるまでユーザーに届かない |

| リスクマネジメント | 毎イテレーションでテストとレビューを行い早期に不具合を検知 | 不具合が後半で顕在化しやすく修正負荷が高い |

| コミュニケーション | クロスファンクショナルチームが対話重視で自律的に意思決定 | 職能ごとに分業しドキュメントで引き継ぐ |

| コスト/スケジュール管理 | スプリントごとのベロシティ計測で進捗を逐次可視化 | 初期計画に基づく固定見積もりだが変更に脆弱 |

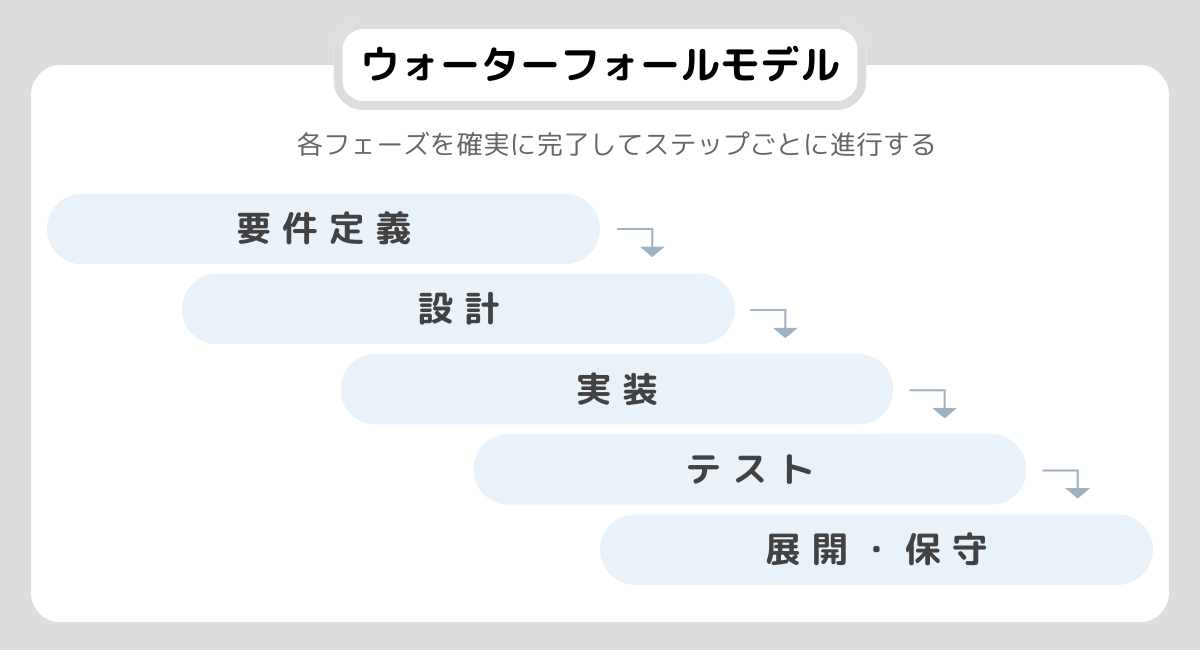

プロセスの進行方法

ウォーターフォールは要件定義から設計・実装・テスト・リリースへと段階を一方向に流す線形モデルです。

一方アジャイルは、短いイテレーションを繰り返しながら要件策定と開発・テスト・リリースを同時並行で進めます。

そのため、ウォーターフォールでは前工程が完了しない限り次工程へ進めませんが、アジャイルでは常に動くソフトウェアを保持しつつ段階的に機能を拡張できます。

要件変更への対応力

ウォーターフォールは初期要件の固定度が高く、途中で仕様を変えると再設計や大幅な手戻りが発生します。

対してアジャイルは「変化こそ競争優位の源泉」という思想に基づき、イテレーションごとにバックログを見直すことで仕様変更を許容します。

結果として、市場や顧客のニーズが変わっても価値を損なわずに方向転換できる点が強みです。

リスクマネジメントと品質保証

ウォーターフォールでは後工程でまとめてテストを行うため、重大な不具合が終盤まで顕在化しにくいリスクがあります。アジャイルでは毎イテレーションでテストとレビューを実施するため、早期に問題を検知し修正できます。これにより大きな手戻りを抑え、品質を継続的に高められます。

コストとスケジュールの予測性

ウォーターフォールは初期段階で全体工数を算定するため、予算と納期の見通しを立てやすい反面、変更が発生すると見積もりが崩れやすくなります。

アジャイルはイテレーション単位で工数を計測しベロシティを算出することで、スプリントごとの進捗と残作業を逐次更新します。

長期的な厳密予測より、短期サイクルで「今どこまで進んだか」を透明化する手法といえます。

チーム体制とコミュニケーション

ウォーターフォールでは職能別に役割が分かれ、ドキュメントを介した引き継ぎが主流です。

アジャイルではクロスファンクショナルチームが自律的に動き、日次のスタンドアップやレビューなどフェイス・トゥ・フェイスの対話を重視します。

この違いが、意思決定スピードと組織文化に大きく影響します。

これらの相違を踏まえると、「要件が明確で変更リスクが低いプロジェクト」はウォーターフォール、「市場変動や顧客フィードバックを織り込みたいプロジェクト」はアジャイルが適していることがわかると思います。

アジャイルのメリット5つ

アジャイルは「価値を早く届け、学習しながら改善する」ことにフォーカスした開発手法です。

そのため、ただ開発スピードが上がるだけでなく、ビジネス全体に多面的な効果をもたらします。ここでは代表的なメリットを5つ紹介します。

1.早期リリースによるビジネス価値の最大化

短いイテレーションで動く製品を継続的にリリースできるため、ユーザーは必要な機能をいち早く利用できます。

企業側は実運用データや顧客の反応を基に、次の投資判断を素早く行えるため、ROIを高めやすい点が大きな利点です。

参考:リーンスタートアップとは?時代遅れと言われる理由と事例|LISKUL

2.市場や顧客ニーズの変化に柔軟に対応

イテレーションごとにバックログを見直す仕組みがあるため、要件変更が生じても計画全体を作り直す必要がありません。

結果として、急な仕様追加や方針転換が求められるプロジェクトでも、タイムロスを最小限に抑えながら軌道修正できます。

3.リスクの早期発見と低減

開発・テスト・レビューをスプリント内で完結させるため、不具合や要件の齟齬を早期に検知できます。

これにより大規模な手戻りやリリース延期のリスクが減少し、品質改善サイクルを安定して回すことが可能です。

4.チームエンゲージメントと生産性の向上

アジャイルではクロスファンクショナルチームが自律的に課題を解決します。

メンバーは成果物の価値を直接感じ取れるため、モチベーションが維持されやすく、コミュニケーション密度も高まります。その結果として、チーム全体の生産性が底上げされます。

参考:チームワークを高めるために必要な5つのポイントと8つのテクニック|LISKUL

5.継続的な顧客満足度の改善

頻繁なリリースとユーザーフィードバックの循環により、「作って終わり」でなく「使われながら進化する」プロダクトを実現できます。

ユーザーの期待と製品の機能差を縮め続けることで、解約率低減やロイヤルティ向上といった長期的な成果につながります。

アジャイルのデメリットや課題5つ

アジャイルは変化への強さが魅力ですが、導入や運用の場面ではいくつかの悩ましい壁に直面します。ここでは、組織がつまずきやすい代表的なデメリットや課題を5つ紹介します。

1.スコープ管理が複雑になりやすい

イテレーションごとに要件を見直せる利点は、裏を返せばスコープが膨張しやすいということです。

フィードバックのたびに「機能を追加したい」という声が上がり、優先度の高低を判断しないまま取り込むと、チームの負荷が急増します。

結果としてベロシティが低下し、リリース遅延や品質低下を招く恐れがあります。

2.予算と納期の見通しが立てにくい

アジャイルは短期的な見積もりと調整を繰り返すため、初期段階で確定した総工数を提示しにくい特徴があります。

経営層や発注先に「具体的な総費用と納期を示してほしい」と求められる場合、従来のウォーターフォール型契約スキームと衝突しがちです。

参考:アジャイル開発における工数見積もりの手順と具体的な方法|LISKUL

3.組織文化・評価制度との衝突

アジャイルはチームの自律性と迅速な意思決定を重視しますが、トップダウンの命令系統が強い組織では「決裁プロセスが重い」「上司がタスクを細かく指示したがる」といった文化的ギャップが生じます。

また、個人単位の評価制度が強い場合は、チーム成果を重視するアジャイルと整合しづらい点も課題です。

4.専門人材とスキルの不足

プロダクトオーナーやスクラムマスターなど、アジャイルを円滑に回す役割には専門的な知識と経験が求められます。

導入初期は社内に知見が少なく、形式だけを真似して「イベントは開催するが改善につながらない」という“なんちゃってアジャイル”に陥りやすい点がリスクです。

5.ドキュメント不足による情報共有ギャップ

アジャイルは「動くソフトウェアを最優先」とするため、ドキュメントが後回しになる場面があります。

結果として、メンバー交代時や外部ステークホルダーへの説明時に情報が欠落し、「ブラックボックス化したシステム」を生む可能性があります。

参考:AIガバナンスとは?企業がいま整えるべき体制と導入方法を解説|LISKUL

代表的なアジャイル開発手法5つ

アジャイルとひとことで言っても、実際には目的や組織規模に応じたいくつものフレームワークが存在します。

ここでは実務で採用例が多い5つを取り上げ、それぞれの思想と強みを解説します。

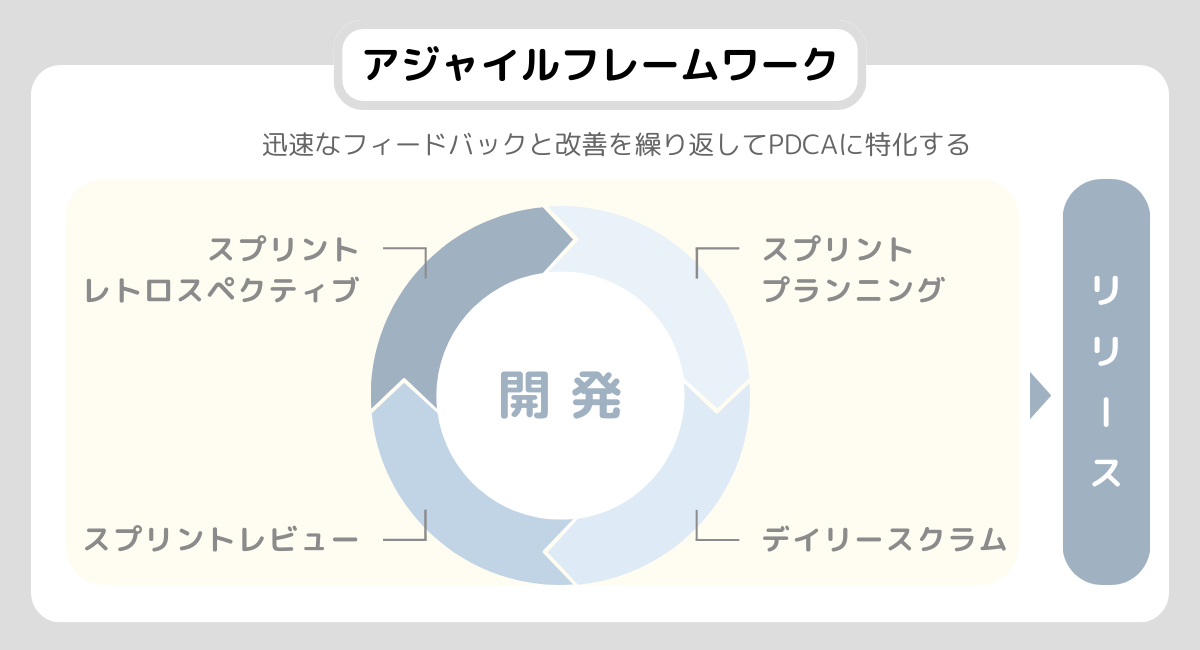

1.スクラム

アジャイルの代名詞ともいえる手法で、1〜4週間のスプリントを回しながらプロダクトを段階的に成長させます。

プロダクトオーナーが価値の優先順位を決め、スクラムマスターがプロセスを整え、開発チームが自律的に実装・テストを実施する三位一体の体制が特徴です。

定期的なレビューとレトロスペクティブにより、プロダクトとプロセスの両方を継続的に改善できます。

2.カンバン

トヨタ生産方式に端を発するビジュアルマネジメント手法で、タスクを「見える化」しながらフロー効率を高める点に強みがあります。

厳密なイテレーションがない代わりに、着手中の作業量(WIP)を制限し、ボトルネックを速やかに特定・解消します。

運用や保守など、断続的にタスクが発生するチームでも導入しやすいのが利点です。

3.エクストリームプログラミング(XP)

ソフトウェア品質を高めるための技術プラクティスに重点を置いた手法です。

テスト駆動開発(TDD)、ペアプログラミング、継続的インテグレーション(CI)などを実践し、変更に強いコードベースを維持します。

高速フィードバックループを実現することで、リスクを最小化しつつ機能追加を続けられる点が特徴です。

4.リーンソフトウェア開発

製造業のリーン生産方式をソフトウェアに応用したアプローチで、ムダの削減とフローの最適化を重視します。

「価値に直結しない作業を徹底的に省く」「知識を早くフィードバックする」といった七つの原則を掲げ、機能よりも価値にフォーカスする文化を育みます。

スクラムやカンバンの思想とも親和性が高く、組み合わせて使われることが多い手法です。

5.大規模アジャイル(SAFe® など)

数百人規模の開発組織や複数チームが協働する環境では、スクラム単独ではスケールに限界が出ます。

Scaled Agile Framework(SAFe®)やLarge-Scale Scrum(LeSS)は、スクラムの原則を保ちながらポートフォリオ管理やガバナンスを取り込み、全社的なロードマップとイテレーションを同期させます。

経営層のコミットメントと明確な役割定義により、戦略と現場のアジリティを両立できる点が特徴です。

アジャイル導入ステップ【企業規模別】

アジャイルは「小さく始めて継続的に学習する」という共通原則を持ちますが、企業の規模や組織構造によって最適な導入順序や注力ポイントが異なります。

ここではスタートアップ・中規模企業・大企業の3つの規模に分類し、それぞれがつまずきやすいポイントと推奨アクションを整理します。

スタートアップ・小規模チームでの導入

メンバー間の距離が近いスタートアップでは、まずプロダクトビジョンと顧客価値を全員で共有し、最小限のスクラムイベント(スプリント計画、デイリースタンドアップ、レビュー、レトロスペクティブ)から試す方法が効果的です。

タスク管理ツールはシンプルなカンバンボードで十分な場合が多く、1〜2スプリント回してベロシティを把握したうえで、CI/CDやテスト自動化などの技術プラクティスを段階的に拡充します。

中規模企業での導入

複数チームが並行して開発を行う中規模企業では、スクラムを基本単位としつつ「共通の定義済み作業フロー」と「横串の品質ガイドライン」を整備することが重要です。

まずパイロットチームを選定し、成功事例と失敗要因をドキュメント化して横展開します。

その後、各チームのバックログ作成をプロダクトオーナーコミュニティでレビューし、イテレーション計測指標(ベロシティ、リードタイムなど)を統一することで、組織全体の透明性と改善サイクルを強化します。

大企業・複数チームでの導入

数百人規模の開発組織では、ポートフォリオレベルのロードマップとチームレベルのスプリントを同期させる大規模アジャイルフレームワーク(SAFe® やLeSSなど)が有効です。

まず経営層が「計画よりも価値創出を優先する」というポリシーを明文化し、アジャイルリーダーシップ育成プログラムを実施します。

次に、複数チームを束ねるアジャイルリリーストレイン(ART)を編成し、PI(プログラムインクリメント)計画会議で四半期単位の目標を決定します。

共通のDevSecOpsパイプラインと自動テスト基盤を整え、全チームがリリースのたびに品質基準を満たせる体制を構築することが成否の鍵です。

アジャイルを支える主要ツール6つ

アジャイルの効果を最大化するには、情報の流れと作業フローを「見える化」し、チームが自律的に意思決定できる環境を整えることが欠かせません。

その基盤となるのが各種ツール群です。ここでは目的別に代表的なツールを6つ紹介します。

1.バックログ・タスク管理ツール

Jira、Backlog、Trelloなどは、ユーザーストーリーやタスクをカード形式で管理し、優先順位や進捗を一目で把握できます。

スプリントプランニングやバーンダウンチャートも自動生成できるため、ベロシティの計測や改善サイクルの可視化が容易になります。

参考:【2025年最新版】タスク管理ツールおすすめ26選を比較!選び方も紹介|LISKUL

2.コラボレーション・コミュニケーションツール

SlackやMicrosoft Teamsは、非同期とリアルタイムの両方の対話を支援し、スクラムイベントのメモや障害報告を瞬時に共有できます。

通知を適切に設計すると、開発・ビジネス側・運用チームが同じ情報を共有でき、判断スピードを高められます。

参考:【2025年最新版】コラボレーションツールおすすめ30選を比較!選び方も紹介|LISKUL

3.CI/CDパイプライン

GitHub Actions、GitLab CI/CD、CircleCIなどを使うと、コードがマージされるたびに自動ビルド・テスト・デプロイを実行できます。

これにより「動くソフトウェア」を常に保持でき、イテレーションごとのリリースリスクを下げることが可能です。

4.自動テスト・品質管理ツール

SeleniumやCypress、JUnitなどのテストフレームワークとSonarQubeなどの静的解析ツールを組み合わせると、品質を継続的に監視できます。

テストコードと実装を並行して更新することで、変更に強いプロダクトを保てます。

5.ビジュアルコラボレーション・ホワイトボード

Miro、FigJam、Whimsicalなどのオンラインホワイトボードは、ユーザーストーリーのマッピングやスプリントレビューのふりかえりで活躍します。

図解を使って議論を進めることで、非エンジニアのステークホルダーも議題を理解しやすくなります。

6.ナレッジ共有・ドキュメント管理ツール

Confluence、Notion、Googleドキュメントは、スプリント結果や技術検討の経緯を蓄積する場として有効です。

ドキュメントが検索しやすい形でまとまると、オンボーディングやチーム異動時の情報ギャップを低減できます。

アジャイル導入を成功させる5つのポイント

アジャイルを「導入して終わり」にしないためには、ツールやフレームワークよりも“組織の動かし方”に焦点を当てる必要があります。

ここでは、導入を成功させるためのポイントを5つ紹介します。

1.経営陣が「価値優先」を宣言し続ける

アジャイルは開発現場の取り組みとして始まるケースが多いものの、最終的にビジネス成果へつなげるには経営層の後押しが欠かせません。

経営陣が「顧客価値と学習を最優先にする」と明文化し、指標や評価制度にもその姿勢を反映させることで、現場は安心してイテレーションを回せます。

また、トップがレビューやデモに参加すると、価値の判断基準が共有されやすくなり、意思決定の速度も向上します。

2.小さく始めて成功パターンを横展開する

全社一斉導入はリスクと反発が大きいため、まずは影響範囲を限定したパイロットチームで実証実験を行うことが効果的です。

そこで得たベロシティや品質改善の実データを社内に共有し、再現性のあるプラクティスだけを他チームへ展開します。

成功事例が可視化されることで、「アジャイルは本当に効果があるのか」という疑念が払拭され、導入への心理的ハードルが下がります。

3.自律型クロスファンクショナルチームを整備する

要件定義・設計・実装・テストを一つのチームで完結できる体制を整えると、依存関係によるボトルネックが減り、リードタイムが短縮します。

メンバーには役割ではなく「顧客価値を届ける」という共通目標を与え、小さな成功と失敗を共有できるようにします。

そのうえで、スクラムマスターやアジャイルコーチがファシリテーションと障害排除に専念すると、自己組織化が進みやすくなります。

4.KPIとフィードバックループを可視化する

スプリントごとのベロシティ、リードタイム、デプロイ頻度、バグ修正時間など、少数の指標に絞ってダッシュボード化すると、チームの健康状態がひと目で分かります。

可視化されたデータを週次のレトロスペクティブで振り返り、改善策と仮説を立てて次スプリントで検証するサイクルを徹底することで、学習効果が指数関数的に高まります。

5.学習と改善を継続させる文化を作る

アジャイルの本質は「失敗を早く小さく経験し、次に活かす」ことです。失敗を責めるのではなく、原因と学びを共有し、再発防止策をプロセスに組み込む仕組みを整えます。

社内勉強会やコミュニティ・オブ・プラクティス(CoP)を推進し、プラクティスやツールのベストプラクティスを横断的に共有すると、改善が連鎖的に広がり、アジャイルが組織文化として根付いていきます。

アジャイルに関するよくある誤解5つ

最後に、アジャイルに関するよくある誤解を5つ紹介します。

誤解1.ドキュメントは不要になる

「動くソフトウェアを重視する」という価値観が独り歩きした結果、ドキュメント作成を完全に省いてよいと解釈されることがあります。実際には、設計の意図や仕様の根拠を共有するための最小限のドキュメントは不可欠です。

ポイントは「必要十分な粒度で、タイムリーに更新し続ける」ことであり、ドキュメント自体を否定しているわけではありません。

誤解2.詳細な計画は不要で行き当たりばったりに進める

アジャイルは短期計画と学習サイクルを回す手法であり、先の見通しを完全に捨てるわけではありません。バックログを優先順位付きで整備し、ロードマップの大まかな方向性を共有したうえで、イテレーションごとに詳細を更新する姿勢が求められます。

「計画の頻度と粒度を変える」のであって、計画そのものを放棄するわけではない点を押さえておきましょう。

誤解3.スクラムさえ導入すればアジャイルになる

スクラムはアジャイルを体現する強力なフレームワークですが、イベントや役割を形式的に取り入れるだけでは価値創出につながりません。

プロダクトオーナーによる優先度判断や、レトロスペクティブでの継続的改善など、文化的・組織的な要素もセットで実践してこそアジャイルと呼べます。

形式ではなく「顧客価値を軸に学習する姿勢」が本質です。

誤解4.スピード重視で品質が犠牲になる

イテレーションを高速で回すことが強調されるあまり、「とりあえず動けば良い」という誤解が生まれがちです。

しかし実際のアジャイルでは、テスト自動化や継続的インテグレーションを通じて品質を保ちながらリリース頻度を高めます。

短いサイクル内で品質チェックを繰り返すため、長期間放置されたバグが後工程で膨らむリスクを逆に抑えられます。

誤解5.技術部門だけの取り組みである

アジャイルを開発チームの専売特許と見なすと、ビジネス側が変化に追随できず調整コストが増大します。真に価値を発揮するには、マーケティングや営業、サポートといった部門も含めたクロスファンクショナルな連携が不可欠です。

ステークホルダー全員が「顧客に価値を届ける」目標を共有し、フィードバックループに参加することで、組織全体のアジリティが高まります。

まとめ

本記事では、アジャイル開発の基本概念からウォーターフォールとの違い、導入ステップや成功のポイントまで一挙に解説しました。

アジャイルとは、短いイテレーションを回しながら顧客価値を継続的に高める開発手法です。市場変化が激しい現代において、柔軟に方向転換できる点が大きな強みとなります。

一方で、スコープ管理の複雑化や予算見通しの難しさなど課題も存在します。これらを乗り越えるには、経営層のコミットメントと自律型チーム、KPIの可視化によるフィードバックループが欠かせません。

スクラムやカンバンなど複数のフレームワークを組み合わせ、CI/CDやオンラインコラボレーションツールを活用することで、品質とスピードの両立が実現できます。

変化へ迅速に適応しながら競争優位を築きたい企業は、まず小規模なチームでアジャイルを試行し、成功事例を全社へ横展開するアプローチを検討してみてはいかがでしょうか。