社内研修とは、自社の社員が講師となって行う研修です。自社の課題や目的に沿った研修を企画、実施することで、従業員のスキル向上や企業文化の醸成が期待できます。

社内研修は、カリキュラムなどの企画から当日の運営まで社内目標で一貫して実施するため、なにから手をつけたらよいのか、お悩みの方も多いでしょう。

時間やコストをかけて行う以上、学んだ内容が活用さ社内研修を実施するときの注意点5選れて参加者の長期的な行動変容につながる知識やスキルが定着する研修を目指して設計することをおすすめします。

本記事は、社内研修に関する基礎知識に加え、研修の検討から評価まで担当者が行うべき具体的な手順、対象者別のテーマ例を解説します。

動画配信のプロが教える「オンライン社内研修」のはじめかた4step

形だけの社内研修ではなく、社員が「受けてよかった」と感じる効果的な研修にするための参考にしてください。

目次

社内研修とは自社の従業員が講師となって行う研修

社内研修とは、自社の従業員が講師を担い、企画から運営まで組織内で行われる研修です。

従業員に必要なスキルやノウハウを教えたり、会社の方針や文化を共有したりすることで、生産性の向上や課題解決が期待できます。

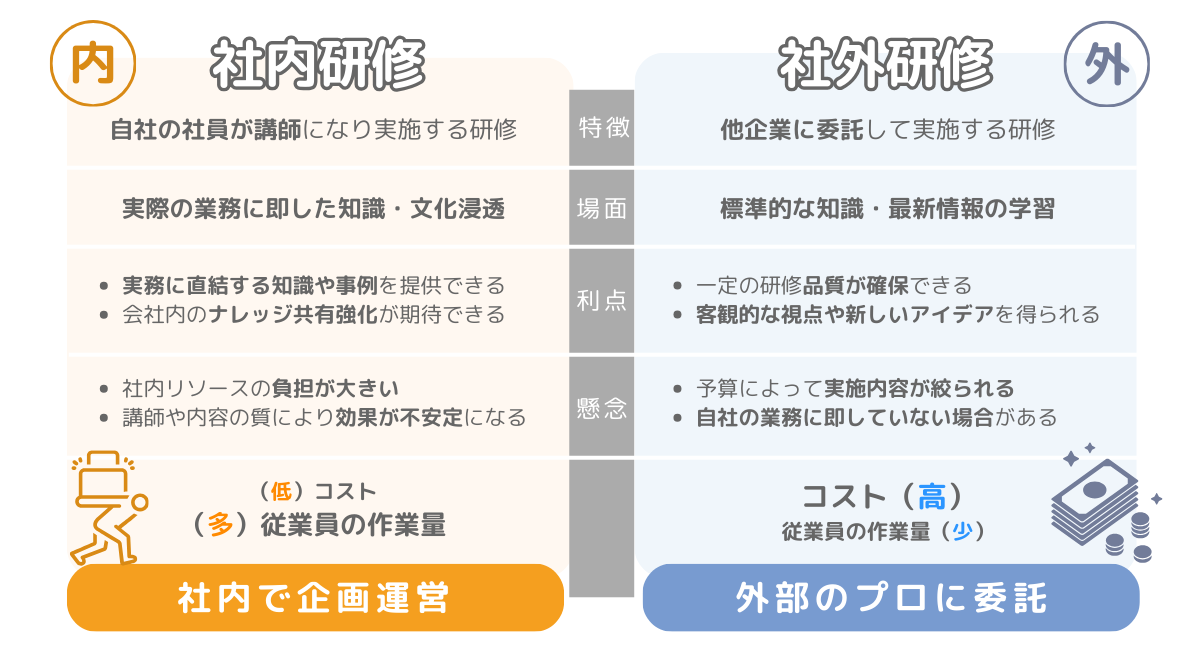

「社内研修」は社内で企画運営まで一貫して行うため、外部に委託して実施する「社外研修」とは効果的な場面が異なります。

次の画像では各研修の特徴や有効な場面、メリット、デメリットを比較しました。

社内研修は、自社の業務に即したスキルを身につけたり、チームワークや組織文化を強化したりする場合に向いています。低コストですが、企画運営を社員が行うため業務負担は大きくなります。

社外研修は、外部の専門家から最新の知識や技術を学べます。プロの講師や洗練されたカリキュラムで実施できるため、一定の品質を確保できます。リソースの圧迫は避けられますが、実施費用は社内研修と比較すると高くなります。

それぞれ特徴が異なるので、自社の状況に合わせて使い分けましょう。

参考:社員研修とは?目的や種類から効果を高める要素まで徹底解説│LISKUL

外部研修とは?実施の目的や研修効果を高める6つのコツ│LISKUL

【企業研修Vol.10】研修費用の相場はどれくらい?内訳や助成金を活用する方法を解説 | 採用支援・企業研修・労務相談といえばキューズフルグループ

目指すべき社内研修は「定着する研修」

時間やコストをかけて実施する以上、学んだ内容が活用され、参加者の長期的な行動変容につながる知識やスキルが定着する研修を目指しましょう。

NTTドコモビジネスX株式会社が実施した「社内研修に関するアンケート」(対象:20歳以上のビジネスパーソン1,051人)によると半数以上の人が2週間以内しか研修の内容を意識した行動が続かないと回答しています。

研修を受けたのにその後の行動に変化が生じないという状態を避けるためにも、単なる座学だけでなく、実践、フォローアップ、行動計画といった要素を効果的に組み合わせることが重要です。

参考:社内研修に関するアンケート│NTTドコモビジネスX株式会社

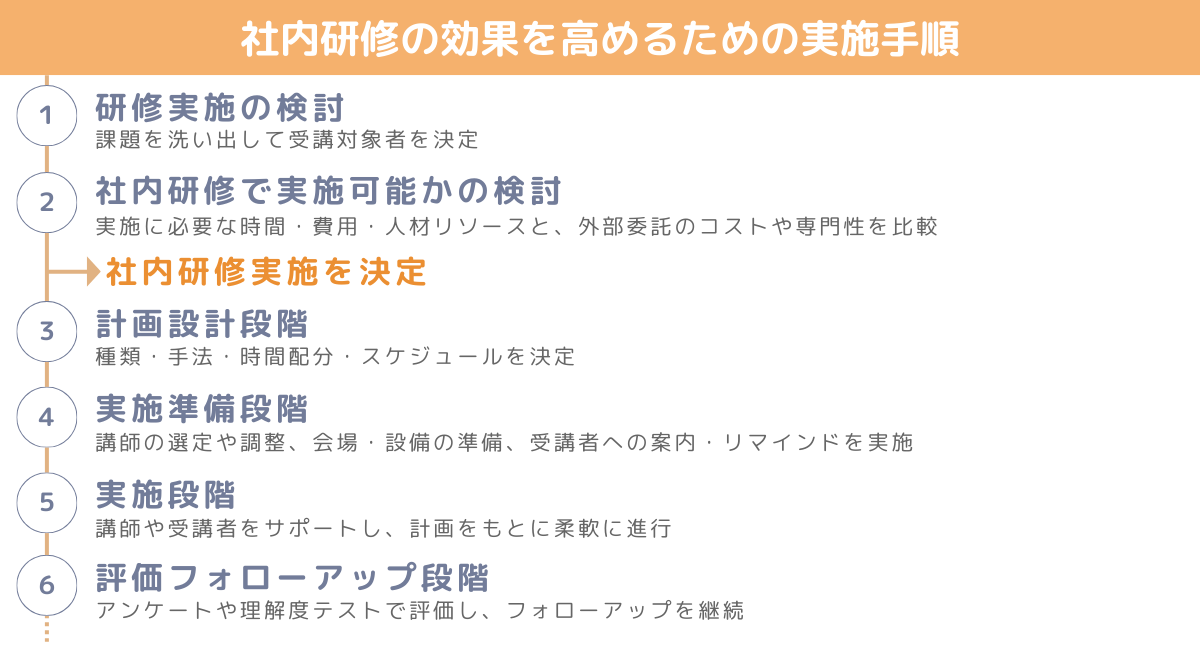

社内研修の実施手順

この章では、社内研修の計画から実施、効果測定までの一連のプロセスを解説します。実施手順を知り、現場の課題に即した効果的な研修をしましょう。

研修実施の検討

社内研修を効果的に実施するためには、課題の洗い出しと受講対象者の選定が重要です。そのうえで、「研修を経てどうなってほしいのか」というゴールを設定しましょう。

課題の洗い出しをする

課題の洗い出しには、次の方法があります。

- 業績データの分析:売上や生産性など数値データから課題を把握

- 社員アンケート:従業員の現状や要望を収集

- 現場の声の収集:現場管理職や担当者から実際の課題をヒアリング

受講対象者を決定する

課題を明確にしたら、次に受講対象者を決定します。具体的な例を挙げるので、参考にしてください。

- 課題:「入社3年目社員の離職率が高い」→ 対象者:入社2~3年目の若手社員

- 課題:「管理職のマネジメントスキル不足」 →対象者:課長・部長クラスの管理職

- 課題:「営業成績の伸び悩み」→対象者:営業部門の中堅社員

対象者が定まったところで、研修のゴールを設定していきます。ゴール設定には重要なポイントがいくつかあるので、こちらの章で詳しく解説します。

社内研修で実施可能かの検討

自社での内製化にこだわりすぎると、かえって時間やコストがかかる場合があります。自社の状況や研修内容によっては、外部の専門家に依頼することも検討が必要です。

社内研修が適しているかを判断するには、社内での実施に必要な時間、費用、人材リソースを確認して、外部委託のコストや専門性と比較します。

たとえば、社内で研修を行う場合、講師の準備や教材作成、進行管理にかかる手間や時間を明確にしましょう。そのうえで外部研修の費用や効果と照らし合わせ、どちらが効率的かを見極めることが大切です。

コストとメリットを比較した結果、次の判断を下します。

- 自社で十分対応できる場合 → 社内研修を実施

- 社内での対応が難しく、不安がある → 社外研修を検討

現実的な「時間や人材」を考慮し、社員にとって最も効果的で実践的な研修方法を選びましょう。

計画設計段階

社内研修での実施と受講対象者が決定したら、種類、手法、時間配分、スケジュールなどを決めましょう。社内研修の効果を最大限に引き出すために受講者のニーズに寄り添った設計を目指します。

研修の種類

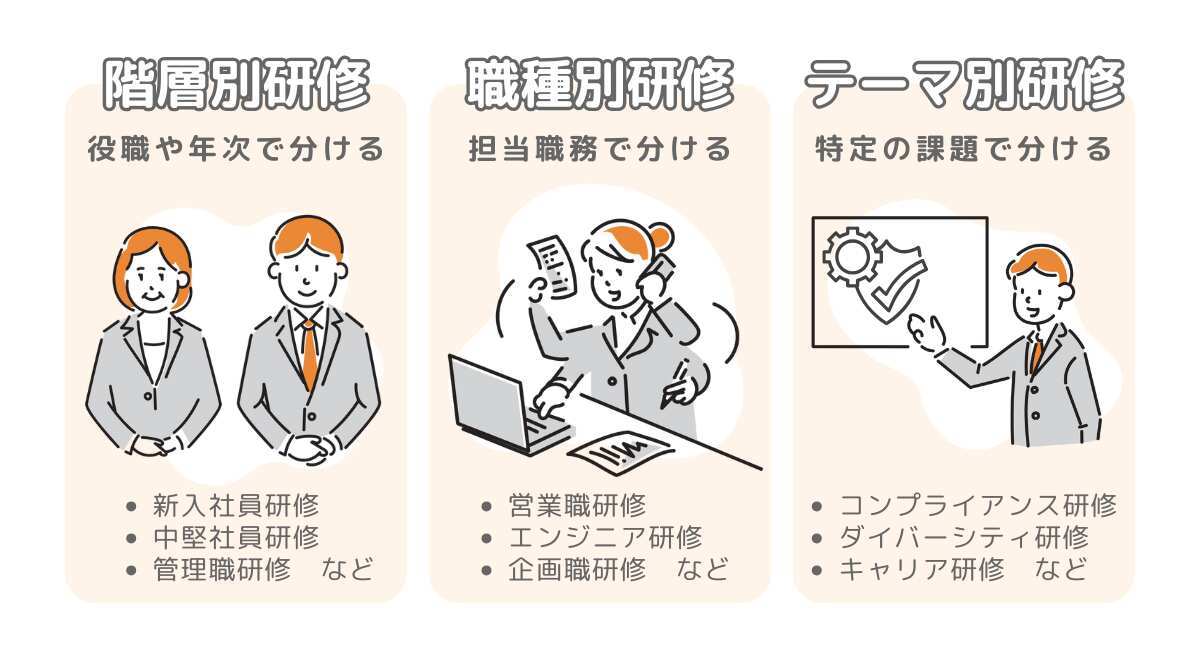

研修は、階層や役職、職種、テーマなどによって、大きく3種類(階層別研修、職種別研修、テーマ別研修)に分類されます。

それぞれの特徴は次の通りです。

- 階層別研修:新人や管理職など、年次や役職に合わせた研修

- 職種別研修:営業や技術など、専門スキルを学ぶための研修

- テーマ別研修:コンプライアンスやキャリアなど、主題を設けた研修

たとえば入社5年目の中堅社員なら、その年次で期待される役割や責任を示す階層別研修がおすすめです。

職種別研修の場合は本人の業務に即して専門的なスキルを磨く講座でキャリアに対する自信をつけたり、テーマ別研修の場合は後輩や部下に対するリーダーシップや長期的なキャリアデザインに関するテーマを設定すると効果的です。

実施する目的に合わせて、必要なスキルや知識を対象にした研修を選びましょう。

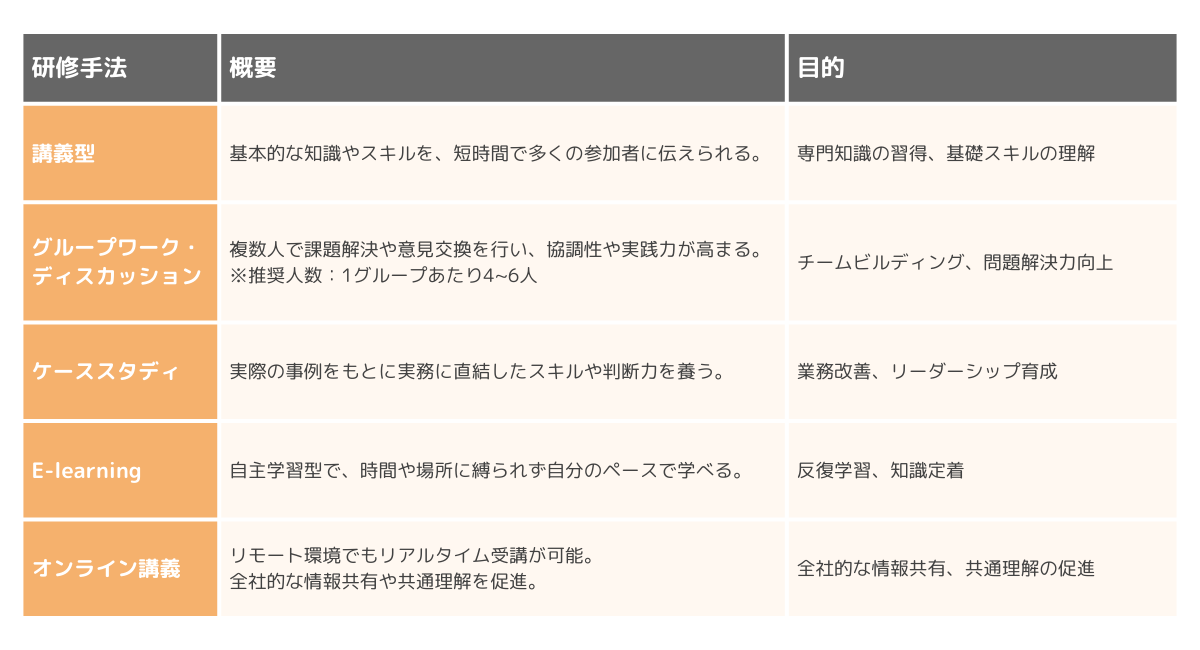

実施手法を選択する

課題や研修の目的に沿い、講師の話が中心となる講義型や複数人で意見交換するグループワーク・ディスカッションなどから適切な手法を選びましょう。

下の表では、主要な実施手法とその概要、適した研修目的をまとめているのでご参照ください。

※E-learningは自主学習を促進するのが目的で個人のペースで進められますが、オンライン講義は「一方向の情報伝達」がメインです。E-learningもオンライン講義も、人数にほとんど左右されず効率的に運営できます。

オンラインでの実施を検討する際には「オンライン研修とは?」の資料にも、始め方から活用事例まで解説されていますので、あわせてご覧ください。

参考:【2025年最新版】オンライン研修おすすめ25選を比較!選び方も紹介│LISKUL

時間配分とスケジュールを設定する

手法が決まったら、次は時間配分とスケジュール設定をしましょう。集中力が低下しないように、長時間にわたる場合は休憩も取り入れてください。

集中力の維持を考えると、講義型なら1回60分、E-learningなら(1回あたり20〜30分程度)のカリキュラムが一般的であり、長時間にわたるならそれらを組み合わせるのが効果的です。

時間やスケジュールは、講師となる社員や、受講者にとって参加しやすい日時にしましょう。

実施準備段階

研修をスムーズに進めるためには、事前準備が重要です。具体的には、講師の選定や調整、会場・設備の準備、受講者への案内・リマインドを行います。それぞれのポイントは、次の通りです。

講師の選定と調整を行う

社内講師は、受講者やゴールとの相性がよい社員を選びます。

担当講師の選定については詳しく後述していますので、こちらの章をご参照ください。

当日の進行をスムーズに進めるためには、講師に対する事前のサポートが欠かせません。打ち合わせを行なって目的や研修の流れを共有し、資料内容をすり合わせましょう。

支援の例は次の通りです。

- 研修内容の確認・調整:目的やゴールのすり合わせ・ながれの確認

- 資料作成の支援:必要なデータの収集などのサポート

- 進行スケジュールの作成:時間配分や休憩の設定を含めたタイムスケジュールの確認

- 必要機材の確認:プロジェクター、ホワイトボード、マイクなどの機材を説明

- リハーサルの実施:内容や進行手順のリハーサルで講師の不安を解消

会場・設備の準備

研修会場は、参加人数や研修のスタイルに合わせて確保します。たとえばグループワークなら、机や椅子の配置を柔軟に変更しやすいスペースが理想です。

また必要な設備(プロジェクター、ホワイトボード、音響機器など)も事前に手配し、当日はトラブルがないように本番前に動作確認をしておきましょう。

受講者への案内・リマインド

受講者には、社内研修の案内を事前通達します。通達する内容には、研修の目的や概要、持ち物、参加方法などを記載します。

事前に目的やゴールのイメージを共有できれば、受講者も研修に対して前向きに取り組みやすくなり、より高い効果が期待できます。

研修日程が近づいてきたら、リマインドを送りましょう。研修日時だけでなく、持ち物の確認もれがないようフォローしてください。

参考:リマインドメールとは?悪い印象を与えない伝え方のポイントと例文集│LISKUL

実施段階

社内研修の当日、担当者は講師や受講者のサポートを行います。計画に沿った実施と、柔軟な進行を心がけてください。

担当者は講義やワークの時間配分を意識し、必要なら時間配分に関してアナウンスを行います。受講者の集中力を保つために、休憩を挟むのもポイントです。

受講者の理解を深め、理解度を確認するためには、研修の合間に工夫を加えると効果的です。たとえば区切りごとにミニクイズや質疑応答を挟めば、受講者の理解を深めさせると同時に、担当者が理解度を把握できます。

評価フォローアップ段階

社内研修が終了したら効果測定を行い、改善点を次回に活かします。また、受講者には研修内容の定着を促すために継続的なフォローアップが必要です。

研修効果の測定には、次のような手法があります。

アンケート・満足度調査

5段階評価や自由記述の組み合わせなどで、回答を得ます。

例:「研修で学んだ内容を業務に活かせると感じるか?」「研修内容は理解しやすかったか?」

理解度テスト

理解度を測るテストを行い、研修前後で結果を比較すると、知識やスキルの向上が可視化できます。

行動の変化・実践度の測定

研修後1~3か月後に、学んだ内容が業務に反映されているか確認します。

例:成約率や顧客満足度の向上、作業時間の短縮、ミスの減少など。アンケートや上司・同僚へのヒアリングを活用します。

KPI(重要業績指標)や定量的な成果測定

研修が業務成果にどう影響したか、具体的な数値で確認します。

例:売上や生産性の向上、作業時間の削減、クレーム件数やエラー率の改善など。

講者に対しては、研修内容を定着させるための継続的なフォローアップが必要です。フォローアップ研修を実施するだけでなく、受講者が自分で学べるように振り返り用の資料や参考情報を配布しましょう。

最後に、研修効果をもとに内容や進行方法を見直し、次回研修に反映させます。継続的な改善を通じて、社内研修の質を高めていくことが大切です。

社内研修プログラムの対象者別テーマ例

この章では、社内研修プログラムの対象者別テーマ例を紹介します。自社に適したテーマを選ぶ参考にしてください。

1.全社員共通研修

全社員共通研修は、基本的な知識やスキルを受講者全員に伝達できます。組織の一体感を高め、業務に関係なく共通の認識を持つことが重要です。

具体的なテーマは下記のとおりです。

- コンプライアンス研修:法令遵守や倫理的行動、企業のルールを理解し実践する

- 情報セキュリティ研修:サイバーセキュリティの基礎やデータ保護、パスワード管理を徹底

- AIリテラシー研修:AIの基本知識、活用事例、業務効率化への活用方法を学ぶ

- デジタルスキル基礎研修:クラウドツールやDX推進に向けた基本スキル

- 最新法改正の研修:労働法やデータ保護法など、業務に関連する最新の法改正について理解する

- ダイバーシティ研修:多様な価値観や働き方を尊重する職場づくりの重要性を学ぶ

- サステナビリティ研修:環境や社会に配慮した企業活動の考え方を学び、自分の業務に生かす方法を考える

- メンタルヘルス研修:ストレス管理や、健康的な働き方を促進する自己ケアの手法を習得

2. 新入社員向け研修

新入社員向けの研修では、社会人としての基本スキルや会社の方針、業務内容などを伝えます。サポートにより、早期離職防止や即戦力化などの効果があります。

具体的なテーマは下記のとおりです。

- ビジネスマナー研修:社会人としての基本的な礼儀やマナーを学ぶ

- タイムマネジメント:業務の効率化やスケジュール管理の基本を習得

- コミュニケーションスキル:報連相(報告・連絡・相談)の重要性と実践方法

- PCスキル基礎:Word、Excel、PowerPointなどの基本操作を習得

- 社内システムの使用方法:社内ポータルやグループウェアの基本的な使い方

- 業界・会社理解:会社の理念、歴史、業界の基礎知識を理解

- 実務ロールプレイ:模擬業務を通じて実践的なスキルを体験する

参考:【2025年最新版】新入社員研修おすすめ20選を比較!選び方も紹介│LISKUL

3. 若手社員・中堅社員向け研修

中堅社員向けには、次世代リーダー候補として、チームを牽引する力を高める研修が適しています。

具体的なテーマは下記のとおりです。

- キャリアプランニング研修:将来のキャリア目標の設定と達成方法を考える

- プレゼンテーションスキル:効果的な資料作成と発表技術を習得する

- プロジェクト管理:タスク分担、進捗管理、リスク対応の基本を学ぶ

- 中級PCスキル:データ分析やプレゼン資料作成のスキルを強化

- 顧客対応研修:顧客との適切なコミュニケーションや対応の仕方を学ぶ

- メンタルヘルス:ストレス管理や自己ケアの重要性と実践方法を習得

参考:【2025年最新版】中堅社員研修おすすめ8選を比較!選び方も紹介│LISKUL

4.リーダー向け研修

リーダー向け研修は、現場リーダーやチームリーダーの、指導力・統率力向上を目的としています。メンバーをまとめ、成果を最大化する力を高めます。

具体的なテーマは下記のとおりです。

- リーダーシップ研修:リーダーとしての役割や責任、リーダーシップスタイルを学ぶ

- チームマネジメント:メンバーのモチベーション管理と成果向上の手法

- 問題解決スキル:課題発見から解決に至るまでのプロセスを学ぶ

- フィードバックスキル:効果的なフィードバックの方法を理解し実践する

- 会議運営研修:効果的な会議の進行方法やファシリテーションスキルを学ぶ

- コーチング基礎:部下の成長を促すためのコーチング手法を学ぶ

参考:【2025年最新版】リーダーシップ研修おすすめ14選を比較!選び方も紹介│LISKUL

【2025年最新版】マネジメント研修におすすめの会社23選を比較!│LISKUL

【2025年最新版】チームビルディング研修おすすめ22選を比較!

5.管理職向け研修

管理職向け研修では、管理職としての視野を広げ、部下の成長を促すスキルを強化します。

具体的なテーマは下記のとおりです。

- 経営視点の習得:経営戦略や企業方針を理解し、自部署に適用する方法を学ぶ

- 部門間連携:他部署との連携強化や調整力を身に付ける

- 部下育成研修:部下の指導・育成の基本と効果的なサポート手法を習得

- リスクマネジメント:リスク予測、回避策、危機対応方法を学ぶ

- ハラスメント防止:職場のハラスメント防止の基礎知識と対応策を理解

- 財務理解:簡単な財務指標の理解と予算管理の基礎を習得

参考:【2025年最新版】管理職研修おすすめ18選を比較!選び方も紹介│LISKUL

6. 役員向け研修

役員向け研修では、経営戦略の立案力やリーダーシップ、企業の成長を促す力を養います。企業全体を俯瞰し、長期的な視点での意思決定力を高める内容が適しています。

具体的なテーマは下記のとおりです。

- 経営戦略研修:長期的な視点での経営戦略策定と実行方法を学ぶ

- ガバナンスとコンプライアンス:法令遵守と企業のガバナンス強化方法を学ぶ

- ビジョン策定:企業の長期的なビジョンと価値観の共有方法を考える

- リーダーシップ強化:企業全体のリーダーとしての決断力やカリスマ性を高める

- グローバル経営:国際的な経営課題や異文化理解について学ぶ

- リスクと危機管理:企業の危機時における迅速な意思決定と対応策を学ぶ

参考:【2025年最新版】役員研修おすすめ63選を比較!選び方も紹介│LISKUL

研修のゴールを設定するポイントは「定着までの意識」

研修設計では、定着までを意識してゴールを設定することが重要です。

ゴールは、研修の内容を決めるうえで悩んだときに立ち返る基準になります。そのため、定着までを含めて設定できていれば、研修実施後でも活用できる中長期の基準になります。

研修が「やって終わり」にならないよう、測定可能な指標を設け、実務の改善につながっているか検証する必要があります。このとき、手段と目的が入れ替わらないよう注意しましょう。

ゴール設定にはSMARTの法則を活用します。次の5つの要素を取り入れると、具体的で実行しやすい目標が設定できます。

- 具体的(Specific)

- 測定可能(Measurable)

- 達成可能(Achievable)

- 関連性(Relevant)

- 期限(Time-bound)

短期と長期のゴールを設定すると、受講者の継続意識が高まり、研修効果の確認もしやすくなります。具体例を挙げてみましょう。

- 短期軸:研修後30日以内に新しいツールを業務に導入する

- 長期軸:6ヶ月後にプロジェクト進捗を50%改善する

このように定着までの道筋をたてて「数字や期限で明確化」すれば、受講者は研修後も具体的な行動を起こしやすくなります。

社内研修の講師を選定するコツ3選

社内研修の成功には、講師選びが重要です。効果的な研修を実現するための講師選定のコツを3つ紹介します。

複数の講師が役割分担をする方法でも、知識の幅や深さが増すため受講者にとって多角的な学びが得られるでしょう。研修内容に即した講師を複数候補出すことをおすすめします。

1.研修の目的やゴールに合った人を選ぶ

研修の目的やゴールに合わせた講師選びが重要です。講師の専門性やスキルが研修内容に合っているほど、実践的・効果的な研修になります。具体的な例は次の通りです。

- 目的:新入社員研修→講師:実体験を交えて基礎知識を分かりやすく伝えられる社員

- 目的:リーダー向け研修→講師:チームの成果を上げた実績のある社員

- 目的:営業スキル向上研修→講師:高い営業成績を持つトップセールスマン

2.受講者との相性がいい人を選ぶ

受講者が共感しやすい講師を選ぶと、受講者のモチベーションが高まり、研修がより効果的になります。具体例は次の通りです。

- 目的:新入社員研修→講師:身近で相談しやすい3~5年目の若手社員

- 目的:OJT研修→講師:日々の業務で受講者と近い立場にあり、実践的な指導ができる先輩社員

- 目的:新技術の習得研修→講師:新技術を実務に取り入れ、具体的な成功事例を持つ技術リーダー

3.教えるスキルの高い人を選ぶ

講師には専門知識だけでなく、受講者に合わせたわかりやすい指導が求められます。教えるスキルには、次のようなものが挙げられます。

- わかりやすく説明する力

- 受講者の理解度に合わせた指導力

- 質問や意見を引き出すコミュニケーション力

- 指導経験や実績

社内研修を実施するときの注意点5選

社内研修を効果的に実施するためには、押さえておくべきポイントがあります。この章では、研修を成功させるための注意点を5つ紹介します。

1.研修内容は自社の課題や文化にフィットしているか

研修内容は、自社の課題や文化に合わせて調整する必要があります。他社で成功した研修内容だからといって、自社に合うとは限りません。

自社の事例を交え、実務に直結する研修にしましょう。実際に抱えている課題に合わせると、より効果的な学びが期待できます。

2.参加者のモチベーションを高める工夫をしているか

参加者のモチベーションを高めるためには、下記のような工夫を実施しましょう。

- 事前アンケートの導入による個別ニーズの把握

- 進捗をポイント制にして競わせるゲーム化(ゲーミフィケーション)の導入

- 小グループによるディスカッションと発表

- 短期的な目標設定と進捗管理

- 優れた成果をあげた受講者へ、インセンティブ(報酬)の提供

3.研修にかかるコストを管理しているか

研修にかかる費用は、事前に見積もって管理しましょう。コストの内訳を明確にし、調整して予算オーバーを避ける必要があります。

たとえば、自社社員を講師にする場合、研修にかかる時間や労力を換算し、外部講師の費用と比較します。研修に必要な資料作成や会場の準備など、社内リソースを効率的に使って無駄な支出を防ぎましょう。

4.業務の邪魔をしないスケジューリングをしているか

業務に支障をきたさないように、社内研修の日時や頻度を調整します。繁忙期を避け、業務の合間や定時後の時間を活用するとよいでしょう。また部署ごとに研修の日時を分ければ、業務の停滞を防げます。

研修後にはアンケートや進捗・数値などの確認、上司や同僚へのヒアリングなどで業務への影響を確認し、必要があればスケジュールの見直しをします。

5.担当講師の負担を減らすためにサポートしているか

担当講師は普段の業務を抱えているため、研修準備の負担軽減が欠かせません。研修資料の作成や配布、会場準備、機材のセットアップなどを事前に整えましょう。

当日はアシスタントを配置し、質問対応や時間管理を任せると効果的です。講師が受講者への指導に集中できるように、環境を整える必要があります。

効果測定に大事なのは「段階的な評価基準の設定」

効果測定は研修内容が適切であったか知るためにも重要で、改善点を発見できれば次に活かせます。

そのためにも、「参加者の反応向上」から「研修の目的達成」まで、複数の段階を追って評価することを意識しましょう。

効果測定というと満足度調査や知識テストがイメージしやすいと思いますが、それはあくまでも手段であり、実施しただけでは不十分です。参加者が「満足した」と回答したり、テストで高得点を取れたりしていても、それが実際の業務改善や組織の成果につながっているとは限らないためです。

効果的な研修評価を行うためには、研修直後の表面的な評価から、実務での活用度、そして最終的な業績への影響まで、段階を追って丁寧に確認するようにしましょう。

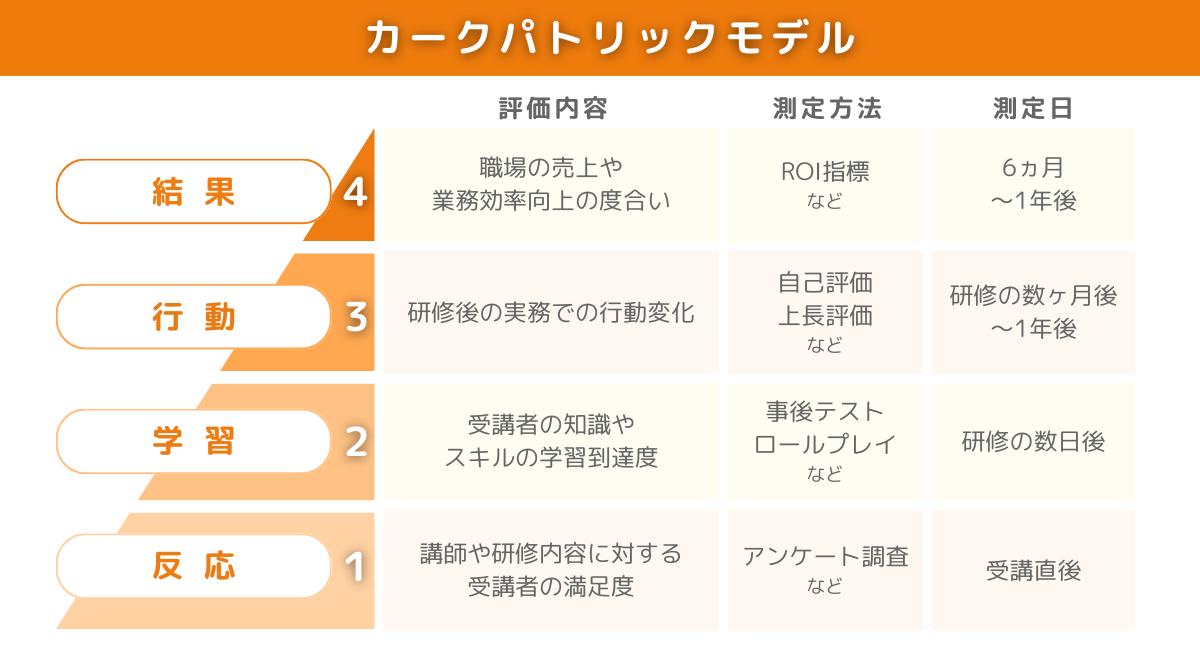

効果測定にはカークパトリックモデルを活用しよう

カークパトリックモデルはアメリカの経営学者ドナルド・カークパトリックが考案した評価方法で、4つの段階で「何を」「どうやって」測るのかを具体的に決めることで、研修の効果を評価するものです。

このモデルの最大の強みは、評価をするうえで、段階ごとに具体的な測定指標を設定できることです。

たとえば、研修直後の満足度調査から始まり、知識テストによる学習度の確認、実務での行動変容のチェックリスト、そして最終的な業績指標まで、それぞれの段階に適した評価方法を選択できます。

また、各段階の評価結果を関連付けて分析することで、「満足度は高かったのに行動変容が見られない」「知識は身についているが業績向上につながっていない」といった課題も明確になります。これにより、次回の研修でどの部分を強化すべきか、具体的な改善策を立てやすくなります。

カークパトリックモデルの活用例

営業職を対象に実施した「商談力向上研修」を例に、各レベルでの評価方法と結果を見てみましょう。

レベル1(反応):研修満足度

実施内容:研修後アンケート

結果:満足度92%、「すぐに活用できる内容だった」との回答が多数

レベル2(学習):知識・スキル習得

実施内容:ロールプレイング評価、筆記テスト

結果:事前テスト平均65点→事後テスト平均85点に向上

レベル3(行動):実務での活用度

実施内容:上司による行動評価(研修前後)

結果:商談でのヒアリング項目数が1.5倍に増加、提案内容の具体性が向上

レベル4(成果):業績への貢献

実施内容:業績指標の測定

結果:商談成約率が15%向上(研修費用50万円に対し、年間200万円の売上増加)

一般的な企業研修では、ROIが150%~300%であれば十分な投資対効果があると評価されます。

ROI(%) =(研修による利益の増加額 – 研修費用) ÷ 研修費用 × 100

このケースのROIを計算すると、下記のように効果を可視化できます。

ROI(%) = (200万円 – 50万円) ÷ 50万円 × 100 = 300%

このように段階的に効果を測定することで、研修の価値を具体的に示すことができます。

まとめ

本記事では、学んだ内容が活用され、参加者の長期的な行動変容につながる知識やスキルが定着する研修を実現するための手順やポイントを解説しました。初めて研修を担当する若手社員でも、この流れに沿って取り組めば、研修をより効果的に実施できる可能性が高まります。

まずは小規模な研修から始め、PDCAサイクル(計画→実行→評価→改善の流れ)を意識しながら進めましょう。これを繰り返すことで、自社の業務内容や社風に合った研修へと改善できます。

コメント