研修の効果は、受講者の日常業務でのパフォーマンス向上や職場全体の雰囲気の変化として現れます。

自社の状況に即して実施することで効果を発揮し、業務効率の改善や業績向上といった課題解決に役立ちます。

研修の効果を最大限に引き出すためには、単なる知識の習得にとどまらず、実務に活かせるレベルまで定着させることが重要です。

本記事では、まず効果が出やすい研修と出にくい研修の違いを解説します。その後、研修の効果を最大化するために「研修前」「研修中」「研修後」の3つの段階ごとに押さえておきたい10のポイントを詳しくご紹介します。

効果的な研修を計画したいと考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

研修で得られる効果とは

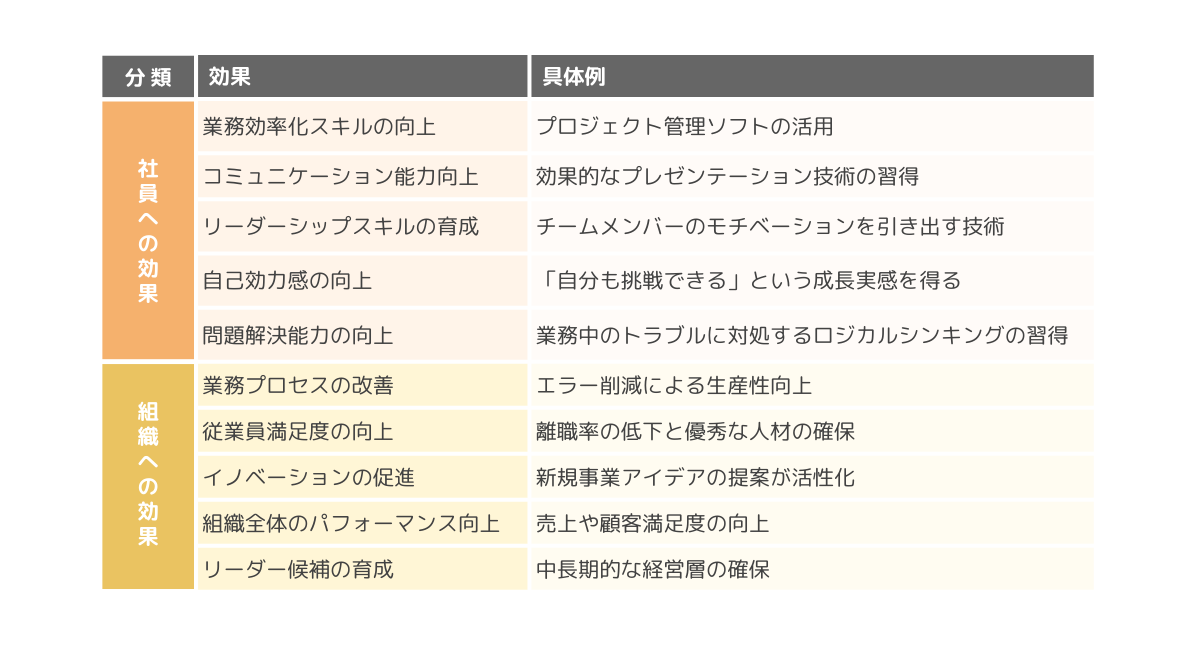

研修で得られる効果とは、研修の内容が定着したことによる従業員の成長や業務効率の改善、組織全体の成長を指します。

研修を受けるだけでは、一時的な知識の習得にとどまり、実際の業務には活かされにくい場合があります。しかし、研修の内容がしっかりと定着すれば、従業員一人ひとりのスキルや意識が向上し、それが業務効率の改善や組織全体の成果につながります。

近年は人的資本経営という言葉が注目を集めているように、高い企業価値を生み出す源泉は人材であると考えられており、効果的な研修の重要性がますます高まっています。

参考:社員研修とは?目的や種類から効果を高める要素まで徹底解説│LISKUL

人的資本とは?個人の価値を高めて企業が競争力を得るための基礎│LISKUL

下の画像では、研修で得られる効果の例を、効果の影響別(社員・組織)に分類してまとめました。

効果が出やすい研修と出にくい研修の違い

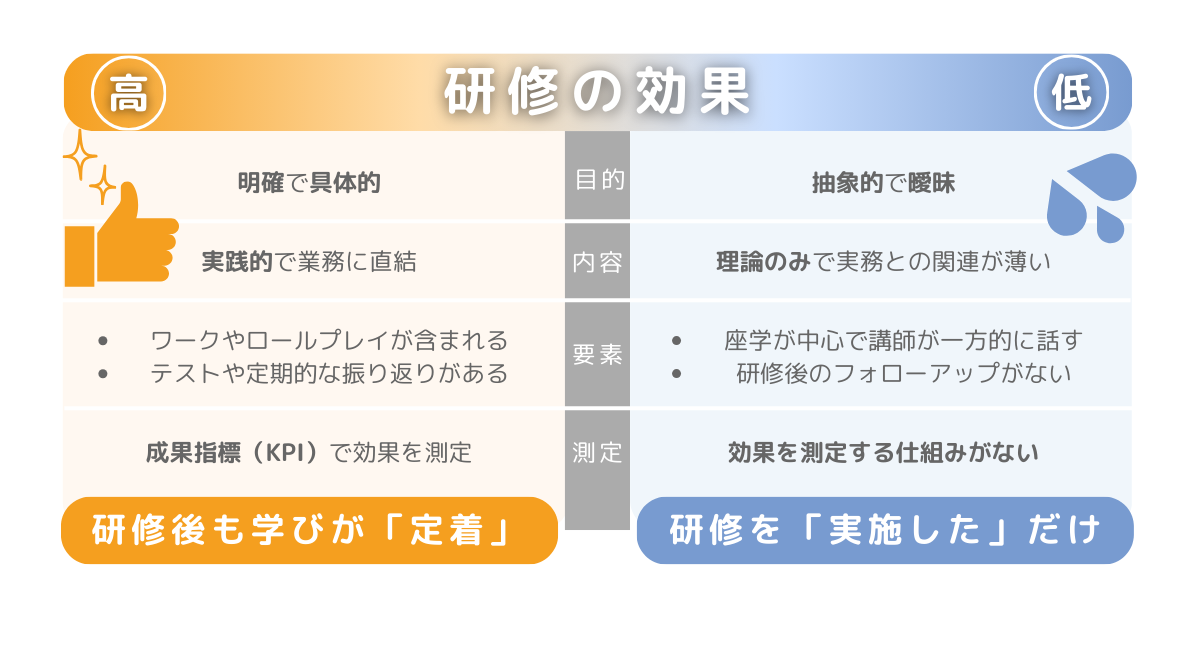

どのような研修を目指すべきかが分かるように、効果が出やすい研修と出にくい研修を下の表で比較しました。

効果が出にくい研修は目的が抽象的で曖昧になっていることが多く、内容も理論中心になる傾向があります。こうした研修では、受講者の参加モチベーションや集中力が低下しやすいため、効果が限定的になる可能性が高いです。

そのため、効果が出やすい研修を設計するときは、ゴールが明確で具体的である必要があります。ワークを設けるなど双方向コミュニケーションを意識し、研修後は業務に直結したりすぐ行動に移したりしやすいようにしましょう。

研修の効果を最大限に引き出すためには、単なる知識の習得にとどまらず、実務に活かせるレベルまで定着させることが重要です。

加えて、研修を「実施しただけ」にならないように、研修後のフォローアップや実践的な学びを意識することが求められます。

段階別に見る研修の効果を高める10のポイント

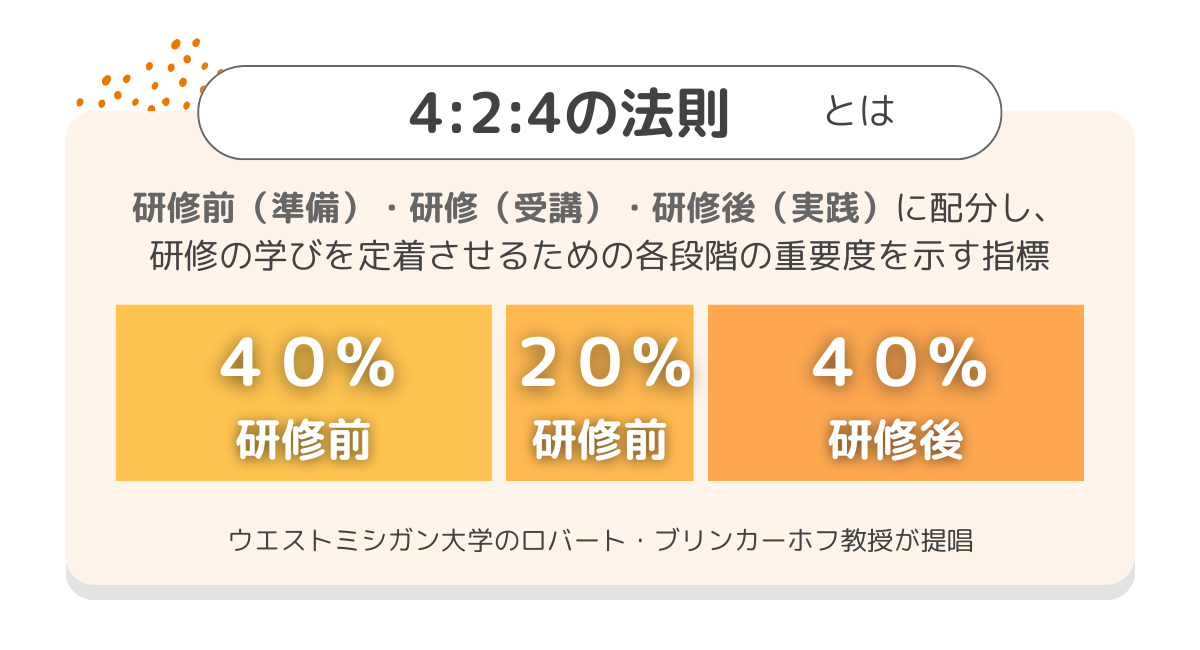

効果的な研修のためには、当日だけでなく、研修前の準備や研修後のフォローも重要です。

ウエストミシガン大学のロバート・ブリンカーホフ教授は「4:2:4の法則」を提唱しています。これは、効果が出にくい研修の原因は4割が研修前、2割が研修内容、残り4割は研修後にあることを示した法則です。

以下では研修前、研修当日、研修後に分けて、段階別に研修の効果を高める10のポイントを紹介します。

研修前に取り組むポイント

研修によって達成したい目標とゴールを明確にして、担当者が期待をすり合わせて準備することが重要です。

研修前に取り組めるポイントとしては以下の4点があります。

| ポイント | 高められる効果 | 具体的行動例 |

|---|---|---|

| 1.組織戦略と社員成長を紐づけて目的設定しよう | ゴールが明確になり、全体の意識を統一できる | ・抽象的な目標を具体的な行動に落とし込む ・研修で何を実現したい、させたいのかを明確にする |

| 2.アンケートや面談でニーズを徹底的に分析しよう | ニーズを把握することにより、受講者が研修を「自分事」としてとらえられる | ・現場の声を丁寧に拾い上げる ・潜在的な課題を可視化したうえで研修プログラムを組む |

| 3.適切な参加者とテーマを設定しよう | モチベーションの高い参加者を設定することで研修の効果を最大化できる | ・課題に応じて職種別や階層別での分類を行う ・ターゲットに応じて、研修のテーマを設定する |

| 4.事前に情報共有しよう | 前もって研修について情報収集することで受講者の主体性やモチベーションを高められる | ・参加者の期待値を上げる ・事前に意見を吸い上げる |

1.組織戦略と社員成長を紐づけて目的設定しよう

研修前の準備段階でまず取り組むべきなのは、組織における経営戦略と社員の成長実現を紐づけて目的設定することです。

つまり、研修を実施する側が「なんとなく」研修を規格するのではなく、1つ1つの研修によって社員がどのように成長し、それがどのように組織全体のミッション実現や生み出す価値の向上につながるのかを明確にイメージしておくということです。

たとえば、組織としてマーケティングに力を入れたいという戦略を描いていれば、データ活用に関する研修が必要になるかもしれませんし、ミドルマネージャーの充実が課題であれば、マネジメントスキルの習得を目的とした研修の実施が求められるでしょう。

研修で何を実現したい・させたいのかを明確にして設計するようにしましょう。

2.アンケートや面談でニーズを徹底的に分析しよう

社員にとって実践的な研修にするためには、正確なニーズ把握が不可欠です。現場の声を拾い上げるために、事前アンケートや面談を実施しましょう。

課題を可視化することで、研修で取り扱うべきテーマが明らかになります。

日常業務に追われている社員にたくさんの質問を尋ねても負担になるため、アンケートの質問数は2~3つ、シンプルな形式を心がけます。

たとえば、以下のような質問を含めるのがおすすめです。

- 今の仕事で不安を覚える業務は何ですか?

- キャリアパスで困っていることは何ですか?

- 日頃のコミュニケーションで何を意識していますか?

- 普段のマネジメントで大切にしていることは何ですか?

参考:従業員アンケートとは?基礎・作り方と本音を引き出す設計のコツ│LISKUL

アンケート結果はクロス集計の手法を使って分析するようにしましょう。

クロス集計とは、二つ以上の質問項目の回答を組み合わせることで、変数間の関係を探る方法です。

たとえば、「従業員の満足度」と「部署」の関係を分析する場合を考えてみましょう。

アンケートで「職場に満足していますか?」という質問に対し、「満足」「どちらでもない」「不満」の選択肢を用意し、同時に「営業」「開発」「人事」などの部署情報も収集します。

このデータをクロス集計すると、「営業部では満足度が高いが、開発部では不満が多い」といった傾向が明らかになります。これにより、特定の部署における課題を発見し、改善策を検討することができます。

参考:アンケートの主な集計方法と効率的に進めるためのテクニック│LISKUL

3.適切な参加者とテーマを設定しよう

研修参加者のモチベーションを高めるためには適切な参加者の設定とその課題に応じたテーマの設定が欠かせません。

まずは、社員が抱える課題を分類しましょう。前述したようにアンケート結果をクロス集計することで、職種や年次といった分類ごとに課題を可視化でき、どのようなテーマが即しているか分かるようになります。

社員の特徴や課題にあわせて、以下のように対象別の研修を計画しましょう。

| 対象 | 具体的テーマ |

|---|---|

| 新入社員 | ・社内コミュニケーションの基本 ・ビジネスマナーの基本 ・情報セキュリティ入門 |

| 中堅社員 | ・OJTトレーナーのための研修 ・メンター研修 ・リーダーシップ研修 ・プレゼンテーションスキル向上 |

| 管理者向け | ・マネジメント研修 ・人事評価 ・経営戦略の手法 |

参考:社内研修とは?知識・スキルが定着する設計方法と対象者別のテーマ例を紹介│LISKUL

【2025年最新版】新入社員研修おすすめ20選を比較!選び方も紹介│LISKUL

【2025年最新版】中堅社員研修おすすめ8選を比較!選び方も紹介│LISKUL

【2025年最新版】管理職研修おすすめ18選を比較!選び方も紹介│LISKUL

4.事前に情報共有しよう

前もって研修内容を告知することで、参加者の期待と実際の内容のミスマッチを防ぐことができます。研修の目的や進め方を明確に伝え、受講者が準備できるようにしましょう。

告知に加えて、意見収集を行うこともおすすめです。

「学びたいこと」や「現場の課題」について事前アンケートを行うことで、参加者の期待に沿った内容に調整できます。また講師が研修中にそれらの意見に触れることで、より実践的な学びの場となります。

下記は周知文の例です。

おつかれさまです。

〇月〇日に、〇〇研修を実施します。

皆さんのご意見を反映できるよう、アンケート回答のご協力をお願いいたします。

■ 研修概要

テーマ:〇〇研修(例:リーダーシップ研修)

日時:〇月〇日(〇)〇:〇〇~〇:〇〇

場所:〇〇会議室 / オンライン(Zoom)

対象者:〇〇部門の方 / 〇〇の業務に関わる方

目的:〇〇のスキル向上、業務の効率化 など

■ 事前アンケートのお願い

研修をより有意義なものにするため、「学びたいこと」や「現在感じている課題」について事前アンケートを実施いたします。

ご回答いただいた内容は、研修プログラムの調整や講師の講義内容に反映させていただきます。

▼ アンケート回答フォーム(〇月〇日締切)

https://aaaaaaaaaaaaaaaa

研修実施時に取り組むポイント

研修を効果的にするためには、参加者が主体的に取り組めるようにするための工夫が必要です。学びを深めるための行動を引き出すためには以下の点に注意しましょう。

| ポイント | 高められる効果 | 具体的行動例 |

|---|---|---|

| 5.双方向コミュニケーションを意識しよう | 参加者が「自分事」として研修内容をとらえられる | ・個々の学びを丁寧に引き出す ・能動的な参加を促す |

| 6.リアルタイムでの振り返りとフィードバックを行おう | 参加者の理解度が向上し、研修内容を自分の中に落とし込める | ・段階ごとにサマリを共有して理解が追いつくようにする ・振り返りや共有の時間をつくる |

5.双方向コミュニケーションを意識しよう

双方向コミュニケーションを意識することで、参加者は研修内容を自分ごととしてとらえることができ、効果が向上します。

研修中は参加者への質問や挙手を適宜取り入れ、一人ひとりの理解度を確認しましょう。

加えて、グループディスカッション、ロールプレイ、ペアワークなどの手法を活用すると、参加者が学びを言葉や行動にアウトプットすることで理解を深めやすくなります。

6.リアルタイムでの振り返りとフィードバックを行おう

研修内の学びを定着させるために振り返りとフィードバックは不可欠です。

各参加者の理解度は異なるため、適切なタイミングでサマリを共有するようにしましょう。

サマリ共有のタイミングは研修内容や期間にもよりますが、ひとつのテーマについて講義が終わり、参加型のワークに入る前がおすすめです。また、ワークを通じて受講者が研修で学んだことを体得したあとに振り返る際に強調するのも効果的です。

簡潔明快な説明を目指し、イメージのわきやすいキーワードをピックアップしたり、研修の全体像をフロー図などで図示して現在学んでいるテーマがどこにあたるのかを示したりしましょう。

講師が一方的に振り返るだけでなく、参加者に都度振り返りをしてもらうことで気づきを共有したりフィードバックしあったり時間を作るのもおすすめです。

参考:フィードバックとは?意味や効果を高める実施のポイントをわかりやすく解説│LISKUL

研修後に取り組めるポイント

参加者が研修での学びの成果を定着させ、今後の業務に生かすためには研修後の取り組みも大切です。以下のポイントに注意しましょう。

| ポイント | 高められる効果 | 具体的行動例 |

|---|---|---|

| 7.効果測定で研修後の行動変容を可視化しよう | 学びを行動に繋げられる | ・定量・定性両面からの評価 ・長期的な成果を追跡する |

| 8.継続学習の機会を提供しよう | 学びの成果を定着させ、日々の業務に落とし込める | ・フォローアップ研修の計画 ・自律的な学びを支援する |

| 9.学習成果を正当に評価し、モチベーションを高める | 社員の学びに対するモチベーション維持 | ・学びに対する報酬・認定制度 ・キャリア開発と連動した仕組みづくり |

| 10.組織全体の学習文化を育てよう | 社員全員が常に学び、新しいスキルを身に着けることができる | ・学習を業務フローに統合する ・学習の成果をシェアし、認め合う |

7.効果測定で研修後の行動変容を可視化しよう

研修で得た学びを確実な行動変容につなげるためには、効果測定による可視化が重要です。定性定量の両面から、長期的に確認しましょう。

たとえば営業研修であれば、研修後のノルマ達成率や案件化数といった数値データ(定量)と、上司による「提案力が向上した」「顧客との関係構築が上手くなった」といった観察評価(定性)を組み合わせることで、総合的な成果を把握できます。

また、研修後の学びが日常業務において効果を発揮しているかを長期的にモニタリングすることも重要です。

新人研修の効果測定には1年単位で長期的な成果を追跡する必要がありますが、中堅社員や管理者向けに実施される特定のスキルを習得するための研修であれば3ヶ月程度が妥当でしょう。

8.継続学習の機会を提供しよう

研修で得た学びを確実に定着させるには、継続的な学習機会の提供が欠かせません。

そのため、研修終了から一定期間が経った後にフォローアップ研修を実施しましょう。

研修では、学んだ内容の振り返りや定着度の確認に加え、次のステップに向けた目標設定も行います。これにより、参加者は自身の成長を実感しながら、新たな課題にも気づくことができます。

フォローアップ研修後に社員の自発的な学びを支援する方法は、下記が挙げられます。

- 手上げ式の研修プログラムの提供

- 記事やレポートの共有

- 学習程度に合わせて選べる教材・コース・トレーニングの拡充

- 学習グループの設立

9.学習成果を評価してモチベーションを高めよう

研修参加者のモチベーションを継続的に維持するためには、学習成果を正当に評価することも効果的です。

昇進や昇給の判断材料として研修の成果を取り入れることで、より積極的な学びの姿勢を引き出すことができます。業務に関連する資格の取得を報酬に反映するといった、学びに対する報酬・認定制度を設けましょう。

10.組織全体の学習文化を育てよう

組織全体で学び合う文化を育てることで、研修効果は大きく高まります。日々の業務の中で自然と知識やスキルが共有され、個人の学びが組織全体の成長につながるためです。

文化として根付くためには、社員にとって学習が研修のみのものではなく、業務と密接になる必要があります。

たとえば、新しいプレゼンテーション研修を受けた営業チームには、研修内容に加え、実践で効果的だったコツも含めて社内のナレッジベースに投稿することを勧めましょう。より自社業務や商材に適した形で整理できるので、組織全体で活用できる新しい資料をつくることができます。

このように、研修での学びを実践し、その成果を組織内で積極的に共有する仕組みを整えることで、個人の成長が組織全体の力となり、研修効果を最大限に引き出すことができるのです。

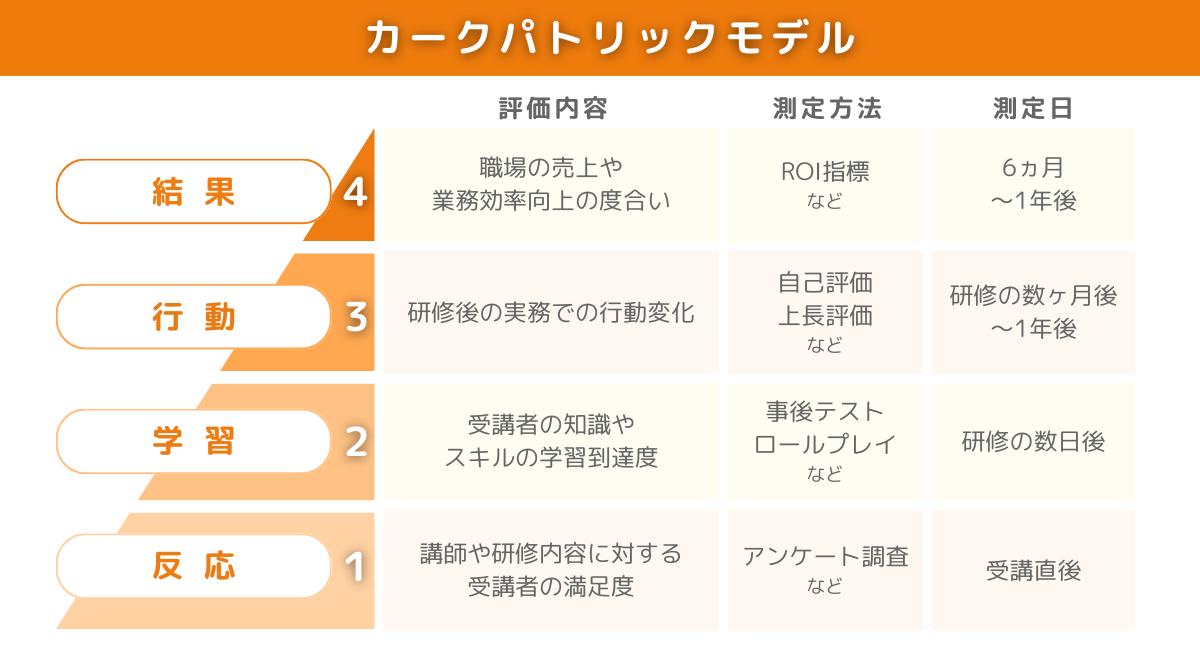

研修の効果測定はカークパトリックモデルを活用する

効果測定は研修内容が適切であったか知るためにも重要で、改善点を発見できれば次に活かせます。

そのためにも、「参加者の反応向上」から「研修の目的達成」まで、複数の段階を追って評価することを意識しましょう。

カークパトリックモデルはアメリカの経営学者ドナルド・カークパトリックが考案した評価方法で、4つの段階で「何を」「どうやって」測るのかを具体的に決めることで、研修の効果を評価するものです。

1.反応

反応とは、研修直後の参加者の反応と満足度を測定する段階です。一般的にはアンケートを使用し、研修内容の理解度を5段階で評価してもらったり、研修の有用性について記述してもらったりします。

具体的には下記のような設問を用意しましょう。

5:完全に理解できた

4:概ね理解できた

3:一部理解できた

2:あまり理解できなかった

1:全く理解できなかった

■この研修は業務に活用できそうですか

5:すぐに活用できる

4:少し準備すれば活用できる

3:いつか活用できるかもしれない

2:活用は難しそう

1:活用は不可能

■最も印象に残った研修内容とその理由

■明日から実践したい具体的な行動

2.学習

学習とは、受講者が研修内容をどの程度理解できているかを評価することを指します。具体的には研修数日後に理解度テストやレポート提出などが用いられ、研修での重要ポイントを問います。

実際にテストでどのくらいを合格点にすべきか、レポートの内容をどのように評価すべきかは悩ましいところですが、近年ではラーニングマネジメントシステムもリリースされているため、そうしたツールも活用することで適切な合格水準を設定することができるでしょう。

3.行動

行動とは、研修後約3ヶ月から半年のタイミングで、研修での学びが行動変容につながっているかを検証します。主に定性評価で行われ、行動に変化が見られない場合は、フォローアップ研修などを実施します。

「反応」「学習」と比べて、「行動」と研修の効果をどのようにリンクさせ、評価するか、測定することは簡単なことではありません。例えば、ある社員に行動変容が観察されても、それを可能にした要因は研修以外にもたくさん考えられるからです。

研修と行動変容の関係を適切に評価するためには、多くのサンプルに基づいた相対評価が欠かせませんが、同時に対象となる社員からこまやかにヒアリングするなど、絶対評価の視点も忘れるべきではありません。

4.結果

結果とは、受講者が行動を変化させることで生み出された結果に注目します。定量評価がメインですが、具体的にはROI分析が用いられます。ROI分析とは、投資対効果の分析手法の1つで、研修による成果の増加分を研修費用で割ることで算出されます。

ROI分析の成果の増加分としては「売上」「顧客満足度」「生産性」などが考えられます。ROI分析は研修の成果を可視化するのに効果的な方法ではありますが、成果や研修コストにどこまで含めるべきかによって値は変化します。そのため、ROI分析だけを結果を測定する唯一の指標にするのではなく、あくまでも判断の材料にとどめておくのが良いでしょう。

参考:ROIとは?指標の役割や算出時の計算法、ROASとの違いを解説│LISKUL

研修の効果に影響を及ぼす注意点

ポイントに沿って研修を準備し、実施したつもりでも効果が損なわれる場合があります。以下の3点に注意して、見落としている点がないか確認しましょう。

個別性を無視している

参加者の学習スタイルや背景に応じた柔軟な対応を怠ると、個々の成長に結びつきにくいです。

具体的な対策として、参加者のスキルレベルに応じた課題や教材を準備し、進捗に合わせた個別フォローを実施することをおすすめします。

評価を短期的な効果のみで判断している

長期的な成果や行動の変化を追跡しなければ、研修が企業の成長にどのように貢献したかが見えにくくなります。

具体的な対策として、研修直後だけでなく、3ヶ月後、半年後に成果を振り返り、行動や業績にどのように影響を与えたかをモニタリングすることをおすすめします。

現場との連携がとれていない

現場のニーズや課題を反映しない研修内容では、実践的な効果は得られません。

具体的な対策としては、研修前に現場のリーダーとヒアリングを行い、日常業務で直面する課題をプログラムに反映させることをおすすめします。

まとめ

研修は研修当日だけで完結しません。研修前の綿密な設計や研修後の継続的な効果測定も含めて、学びが定着するための道筋を整えることが重要です。

研修での学びが参加者の行動変容につながるには時間がかかるかもしれません。しかし、参加者が学びを実感できる研修の積み重ねは、社員一人ひとりが主体的に学ぶ文化につながります。

個人の学びを超えて組織・企業全体に効果が現れるような研修の設計に関して、本記事が一助となれば幸いです。

コメント